Ce que fait notre cerveau lorsque l'esprit est au repos

Nouvelles connaissances sur le réseau du mode par défaut du cerveau

Le réseau du mode par défaut (DMN) du cerveau est un groupe de régions qui s'activent lorsque nous ne sommes pas occupés par ce qui nous entoure, par exemple lorsque nous rêvassons. En revanche, lorsqu'il s'agit de résoudre des tâches, ce réseau est moins actif. Des chercheurs du Forschungszentrum Jülich, en Allemagne, ont étudié la structure et la fonction de ce réseau en analysant des tissus cérébraux et en appliquant des techniques avancées d'Imagerie par résonance magnétique. Leur étude a révélé des différences microstructurelles qui influencent la façon dont le DMN communique avec d'autres régions du cerveau. Les résultats ont été publiés dans la revue Nature Neuroscience.

Le DMN comprend des régions telles que le parahippocampe, le précuneus, le lobe temporal moyen et certaines parties du lobe frontal - des zones associées à la mémoire, à la conscience de soi et au traitement des expériences passées. Il soutient ce que l'on appelle la pensée indépendante du stimulus, c'est-à-dire les processus cognitifs qui ne sont pas déclenchés par des stimuli sensoriels externes. Il s'agit non seulement de rêveries, mais aussi de planifier l'avenir ou de réfléchir au passé, ainsi qu'aux situations sociales et à l'autoréflexion. Des moments de créativité émergent également souvent lors de ces états mentaux tournés vers l'intérieur.

Cependant, le DMN joue également un rôle dans des tâches cognitives plus exigeantes et, dans certaines circonstances, peut être influencé par des stimuli externes. Cela a conduit les neuroscientifiques à un paradoxe : comment un réseau connu pour sa pensée indépendante des stimuli peut-il également réagir à des entrées sensorielles ? La nouvelle étude propose une explication. Le DMN n'est pas un système uniforme, mais se compose plutôt de sous-régions structurellement distinctes. Certaines zones sont étroitement liées aux régions sensorielles du cerveau et peuvent être déclenchées par des indices externes tels que des sons ou des odeurs. D'autres sont plus isolées et favorisent les réflexions introspectives.

Comment le DMN traite-t-il les informations ?

Les chercheurs de l'Institut des neurosciences et de la médecine (divisions INM-1 et INM-7) ont découvert que l'architecture du cerveau détermine non seulement sa structure, mais aussi son fonctionnement, de la simple perception aux capacités cognitives complexes. Ces résultats permettent de mieux comprendre pourquoi certaines pensées sont fortement influencées par des données sensorielles - par exemple, lorsqu'une odeur particulière évoque un souvenir ou qu'un morceau de musique suscite une émotion - et comment le DMN traduit ces stimuli dans notre monde intérieur de la pensée.

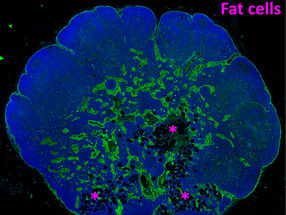

Les zones les plus clairement stratifiées du DMN ressemblent à l'architecture des régions cérébrales sensorielles, qui sont responsables du traitement d'informations telles que la vue et le son. Comme ces régions, elles sont constituées de plusieurs couches cellulaires distinctes, responsables de différents types de traitement de l'information. Certaines couches reçoivent des signaux d'autres zones du cerveau, tandis que d'autres sont chargées de relayer ces informations. Dans le DMN, cette structure en couches favorise une plus grande connectivité avec les autres régions du cerveau et un traitement plus efficace des données sensorielles.

Cela pourrait expliquer pourquoi le DMN s'active lorsque des stimuli externes tels que des odeurs ou de la musique évoquent des souvenirs ou des émotions. Les régions moins fortement stratifiées, en revanche, sont plus autonomes et moins affectées par le monde extérieur. Elles favorisent la pensée introspective, comme la rêverie ou l'autoréflexion, des processus qui naissent de l'intérieur.

Deux approches pour de nouvelles connaissances

Pour étudier plus en détail la structure et la fonction du DMN, l'équipe de recherche a combiné deux méthodes : l'analyse histologique approfondie de tissus cérébraux post mortem et l'imagerie par résonance magnétique avancée de participants vivants.

Pour l'analyse des tissus, de fines tranches de tissu cérébral ont été examinées au microscope. Cet examen a révélé des détails microstructurels précis, tels que la disposition des neurones dans les différentes parties du DMN et la façon dont ils forment des couches.

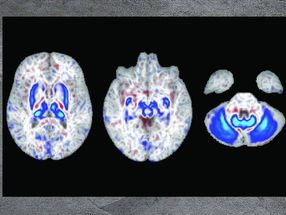

Pour les examens IRM effectués sur des participants vivants, les chercheurs ont utilisé une technique non invasive pour étudier la structure du cerveau et mesurer l'activité, sans avoir recours à une procédure chirurgicale. Ils ont ainsi pu observer quelles parties du DMN sont particulièrement actives et comment elles interagissent avec d'autres zones du cerveau.

La combinaison des deux méthodes s'est avérée essentielle. L'IRM seule ne permet généralement pas de détecter des détails structurels aussi fins. Cependant, en comparant les scanners avec des échantillons de tissus réels, les chercheurs ont pu identifier des modèles d'organisation des cellules nerveuses qui jouent également un rôle dans le cerveau vivant. Ils ont ainsi pu démontrer que les caractéristiques microstructurelles, telles que la stratification des neurones, influencent directement la manière dont les informations sont traitées et transmises au sein du DMN. De nombreux schémas observés dans les échantillons de tissus ont également pu être confirmés dans les cerveaux d'individus vivants.

Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.

Publication originale

Casey Paquola, Margaret Garber, Stefan Frässle, Jessica Royer, Yigu Zhou, Shahin Tavakol, Raul Rodriguez-Cruces, Donna Gift Cabalo, Sofie Valk, Simon B. Eickhoff, Daniel S. Margulies, Alan Evans, Katrin Amunts, Elizabeth Jefferies, Jonathan Smallwood, Boris C. Bernhardt; "The architecture of the human default mode network explored through cytoarchitecture, wiring and signal flow"; Nature Neuroscience, Volume 28, 2025-1-28