Des chercheurs redonnent vie à des algues préhistoriques

Après 7000 ans sans lumière ni oxygène dans la boue de la mer Baltique

Une équipe de chercheurs dirigée par l'Institut Leibniz de recherche sur la mer Baltique de Warnemünde (IOW) a réussi à faire revivre des stades dormants d'algues qui ont coulé au fond de la mer Baltique il y a près de 7 000 ans. Malgré des milliers d'années d'inactivité dans les sédiments, sans lumière ni oxygène, les espèces de diatomées étudiées ont retrouvé leur pleine viabilité. L'étude, récemment publiée dans The ISME Journal, a été réalisée dans le cadre du projet de recherche collaborative PHYTOARK, financé par l'association Leibniz, qui vise à mieux comprendre l'avenir de la mer Baltique grâce à des études paléoécologiques du passé de la mer Baltique.

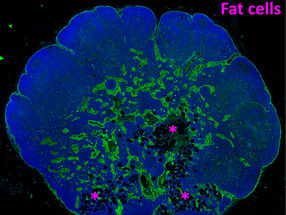

De nombreux organismes, des bactéries aux mammifères, peuvent entrer dans une sorte de "mode sommeil", connu sous le nom de dormance, afin de survivre à des périodes de conditions environnementales défavorables. Ils passent à un état d'activité métabolique réduite et forment souvent des stades de dormance spéciaux avec des structures protectrices robustes et des réserves d'énergie stockées à l'intérieur. Il en va de même pour le phytoplancton, une plante de taille microscopique qui vit dans l'eau et réalise la photosynthèse. Leurs stades de dormance coulent au fond des masses d'eau, où ils sont recouverts par les sédiments au fil du temps et conservés dans des conditions anoxiques.

Ces dépôts sont comme une capsule temporelle contenant des informations précieuses sur les écosystèmes passés et les communautés biologiques qui y vivaient, leur développement démographique et leurs changements génétiques", explique Sarah Bolius. L'experte en phytoplancton de l'OIEau est le premier auteur de l'étude récemment publiée dans The ISME Journal, dans laquelle des carottes de sédiments de la mer Baltique ont été analysées spécifiquement pour y trouver des cellules dormantes viables de phytoplancton du passé. Cette approche porte le nom plutôt inhabituel d'"écologie de la résurrection" : Les stades dormants qui peuvent être clairement attribués à des périodes spécifiques de l'histoire de la mer Baltique en raison de la stratification claire des sédiments de la mer Baltique doivent être ramenés à la vie dans des conditions favorables, puis ils sont caractérisés génétiquement et physiologiquement et comparés aux populations actuelles de phytoplancton", poursuit M. Bolius. L'analyse d'autres composants des sédiments, appelés proxies, permettra également de tirer des conclusions sur les conditions passées de salinité, d'oxygène et de température. En combinant toutes ces informations, nous voulons mieux comprendre comment et pourquoi le phytoplancton de la mer Baltique s'est adapté génétiquement et fonctionnellement aux changements environnementaux", explique le chercheur marin pour expliquer l'approche scientifique de l'étude.

Gènes anciens, fonctions stables

L'équipe dirigée par Sarah Bolius, qui comprend des experts de l'OIEau ainsi que des chercheurs des universités de Rostock et de Constance, a examiné des carottes de sédiments prélevées à 240 mètres de profondeur dans le golfe oriental de Gotland lors d'une expédition avec le navire de recherche Elisabeth Mann Borgese en 2021. Dans des conditions favorables de nutriments et de lumière, des algues viables ont pu être sorties de leur état de dormance à partir de neuf échantillons de sédiments et des souches individuelles ont été isolées. Les échantillons ont été prélevés dans différentes couches de sédiments représentant une période d'environ 7 000 ans et donc les principales phases climatiques de la mer Baltique.

La diatomée Skeletonema marinoi est la seule espèce de phytoplancton qui a été réactivée dans tous les échantillons. Elle est très répandue dans la mer Baltique et apparaît généralement lors de l'efflorescence printanière. L'échantillon le plus ancien contenant des cellules viables de cette espèce a été daté de 6871 ± 140 ans. Il est remarquable que les algues ressuscitées n'aient pas seulement survécu "tant bien que mal", mais qu'elles n'aient apparemment rien perdu de leur "fitness", c'est-à-dire de leur capacité de performance biologique : Elles croissent, se divisent et font de la photosynthèse comme leurs descendants modernes", souligne Sarah Bolius. Cela vaut également pour les cellules provenant de la couche de sédiments vieille d'environ 7000 ans, qui se sont révélées stables pendant la culture avec un taux de croissance moyen d'environ 0,31 division cellulaire par jour - une valeur similaire aux taux de croissance des souches modernes de Skeletonema marinoi, précise Sarah Bolius. La mesure de la performance photosynthétique a également montré que même les isolats d'algues les plus anciens peuvent encore produire activement de l'oxygène - avec des valeurs moyennes de 184 micromoles d'oxygène par milligramme de chlorophylle par heure. "Ces valeurs sont également comparables à celles des représentants actuels de cette espèce", précise l'expert en algues.

Les chercheurs ont également analysé les profils génétiques des algues ressuscitées à l'aide de l'analyse des microsatellites, une méthode qui consiste à comparer certains courts segments d'ADN. Le résultat : Les échantillons provenant de couches de sédiments d'âges différents formaient des groupes génétiques distincts. D'une part, cela exclut la possibilité d'une contamination croisée lors de la culture des souches provenant de couches de sédiments d'âges différents. D'autre part, cela prouve que les populations successives de Skeletonema marinoi dans la mer Baltique ont changé génétiquement au cours des millénaires.

La dormance, une stratégie de survie - et la base d'un outil de recherche passionnant

Le phénomène selon lequel les organismes survivent en dormance pendant de très longues périodes et peuvent donc potentiellement recoloniser les habitats dans des conditions appropriées est également connu grâce à d'autres études - par exemple pour les graines de plantes ou les petits crustacés, dont certains restent viables pendant plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Cependant, la résurrection réussie d'un stade dormant après une période aussi longue, comme dans le cas de Skeletonema marinoi, a rarement été documentée. Vieilles d'environ 7 000 ans, les minuscules cellules de cette diatomée comptent parmi les organismes les plus anciens à avoir été réanimés avec succès à partir d'un stade dormant intact. Dans les sédiments aquatiques, aucun cas plus ancien n'est connu à ce jour.

Le fait que nous ayons réussi à réactiver des algues aussi anciennes est une première étape importante dans le développement de l'outil "Écologie de la résurrection" dans la mer Baltique. Cela signifie qu'il est désormais possible de mener des expériences de saut dans le temps à différents stades du développement de la mer Baltique en laboratoire", explique Sarah Bolius. Les souches d'algues revivifiées seront donc testées dans d'autres conditions à l'avenir. "Notre étude montre également qu'il est possible de retracer directement les changements génétiques sur plusieurs millénaires, en analysant des cellules vivantes plutôt que des fossiles ou des traces d'ADN", conclut la scientifique. D'autres analyses génétiques des souches d'algues réactivées devraient permettre de mieux comprendre les causes de ces changements génétiques.

Comprendre l'avenir en remontant le temps

L'étude actuelle a été réalisée dans le cadre du projet collaboratif PHYTOARK, financé par l'Association Leibniz dans le cadre de la ligne de financement "Collaborative Excellence" et coordonné à l'OIEau par Anke Kremp, responsable du groupe de travail sur l'écologie du phytoplancton. Neuf autres instituts de recherche d'Allemagne, de Finlande, de Suède et des États-Unis y participent. L'objectif est d'utiliser les méthodes de pointe de la paléoécologie et de la recherche sur la biodiversité pour remonter jusqu'à 8 000 ans en arrière et reconstituer les changements dans le phytoplancton de la mer Baltique causés par les fluctuations climatiques naturelles. Ce retour dans le passé devrait permettre de mieux évaluer les impacts futurs du changement climatique dans la mer Baltique.

Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.