Millionenförderung für Verbundvorhaben zur Erforschung der 3D-Geweberegeneration an der Universität Rostock

Am 21.4.2009 startete an der Orthopädischen Klinik der Universität Rostock das interdisziplinäre Verbundvorhaben zur Erforschung von 3D-Geweberegenerationsprozessen. Hintergrund des Vorhabens: der eigene Körper kann große Knochendefekte nicht mehr reparieren, die meist in Folge von Tumoren, Infektionen oder auch Unfällen entstehen. Weltweit werden derzeit etwa 750.000 Knochentransplantationen pro Jahr durchgeführt, das jährliche Marktvolumen dafür beträgt rund eine Milliarde Euro.

Knochendefekte können mit körpereigenen Knochentransplantaten aufgefüllt werden, beispielsweise aus der Beckenregion durch Teile des Beckenknochens. Bei einer Transplantation werden Knochenstücke an einer Stelle des Körpers entnommen und im Bereich des Defektes als Implantat befestigt. Bei einer größeren Transplantation entstehen so zwei getrennte Operationsgebiete mit den entsprechenden Risiken und Komplikationsmöglichkeiten. Zudem stehen diese Knochentransplantate nur begrenzt zur Verfügung. Im orthopädischen Bereich werden daher zunehmend Knochendefekte mit synthetischen dreidimensionalen Stützgerüsten (Implantaten) aufgefüllt. Die Einheilungsresultate von körpereigenen Knochentransplantaten konnte bislang jedoch noch von keinem synthetischen Implantatmaterial erreicht werden.

"In den zurückliegenden Jahren wurden immer mehr Biomaterialien und hoch entwickelte Kombinationen aus Co-Polymeren und Keramik konstruiert und bei orthopädischen Transplantationen eingesetzt. Diese Materialien sind jedoch nur beschränkt fähig, große Knochendefekte zu heilen. Ihnen fehlen die spezifischen Eigenschaften von Knochentransplantaten, vor allem für den Wiederaufbau des natürlichen Knochens. Um das eingesetzte Material sicher zu integrieren, muss es von knocheneigenen Zellen besiedelt bzw. bei temporären Implantaten von den Zellen resorbiert und durch körpereigene Knochensubstanz ersetzt werden. Auf dieser Basis bildet sich dann neues natürliches Gewebe, die Fachwelt spricht vom Tissue Engineering", sagte Prorektorin für Forschung Prof. Dr. Ursula van Rienen, die auch an dem 3D-Projekt beteiligt ist. Bisher werden dafür dreidimensionale Stützgerüste verwendet, die im Inneren von körpereigenen Knochenzellen besiedelt werden sollen. Dies geschieht aber noch nicht auf zufriedenstellende Weise. Mediziner können eine stabile Integration im Empfängerknochen noch nicht gewährleisteten.

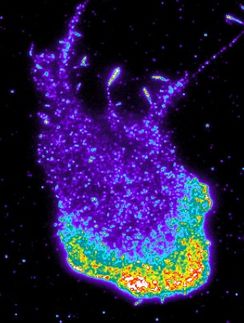

"Geweberegeneration" heißt daher das vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern geförderte Verbundvorhaben, das vor kurzem seine Arbeit aufgenommen hat. Die Untersuchungen stellen erste Schritte zum Verständnis für die Besiedlung innerer Oberflächen mit großvolumigen, porösen Implantaten dar. Die Forscher erhoffen sich u.a. Erkenntnisse hinsichtlich Porengeometrie für die Entwicklung neuartiger 3D-Knochenersatzmaterialien. Ein eigens entwickeltes 3D-Stapel-Modell dient als "Zellkultur-Reaktor" und soll makroskopische dreidimensionale Zellkulturen nachbilden. So können grundlegende Fragen zum Verhalten von Zellen in 3D-Umgebungen untersucht werden.

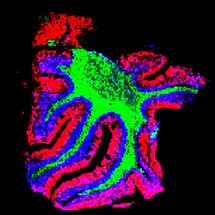

"Die Forscher interessiert dabei besonders, wie die Zellen mittels definierter Transportsysteme Gewebe ausbilden und dabei auf bioaktive Oberflächen reagieren", sagt van Rienen. Bis zum Ende des Jahres 2010 ermöglicht der Verbund sieben Projektpartnern in Mecklenburg-Vorpommern - Industriefirmen, universitären Arbeitsgruppen und außeruniversitären Forschungsorganisationen - Untersuchungen auf diesem Gebiet durchzuführen, Geweberegenerationsprozesse zu analysieren und neue Implantatstrukturen zu entwickeln. Diese sollen dann mittelfristig nicht nur im Bereich von Knochentransplantationen, sondern auch in weiteren Organsystemen Anwendung finden. Für die Regenerationsmaterialien existiert eine große Anwendungsbreite von der einfachen Knochendefektfüllung bis hin zur patientenspezifischen Rekonstruktion großer knöcherner Defekte.

In dem Verbund arbeiten die DOT GmbH, Rostock eng mit dem Institut für Biophysik, der Orthopädischen Klinik und Poliklinik, dem Arbeitsbereich Zellbiologie im Biomedizinischen Forschungszentrum, dem Institut für Gerätesysteme und Schaltungstechnik (alle Universität Rostock), dem Institut für Polymertechnologien (IPT), Wismar und dem Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP), Greifswald zusammen. Das Projekt wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit rund 5,75 Millionen Euro aus EFRE-Mitteln der Europäischen Union gefördert.

Meistgelesene News

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Neue Erkenntnisse zu Vitamin E und Zellalterung

Mathematische Methoden verbessern das Experimentdesign für neue Medikamente - RUB-Stochastiker koordinieren neues BMBF-Projekt

Bakterien lösen mit Generalschlüssel Blutgerinnung aus - Max-Planck-Wissenschaftler beobachten erstmals, wie bakterielle Proteine menschliche Blutgerinnungsfaktoren aktivieren und Thrombosen verursachen können

Kategorie:RNA

MHH-Forscher nehmen EU-Richtlinie unter die Lupe - 500.000 Euro Förderung von der EU zur Beurteilung für neuartige Therapien

Holocaust-Überlebende vererben Trauma an ihre Kinder - Traumatische Erfahrungen noch vor der Schwangerschaft führen zu epigenetischen Veränderungen bei den betroffenen Eltern und deren Kindern

Wenn in Zellen die Energieversorgung ausfällt - Dresdner Biologe untersucht die Zellatmung

Ein in der Darmmikrobiota vorhandener Virustyp wird mit besseren kognitiven Fähigkeiten in Verbindung gebracht - Diese Viren kommen bei Menschen, die regelmäßig Milchprodukte zu sich nehmen, häufiger vor

Schmidt-Matthiesen-Preis 2004 verliehen