Neues wirkungsbezogenes Prüfverfahren zur Bestimmung von Kontaktallergenen

Die Zahl der Allergien hat in den vergangenen Jahren weltweit stetig zugenommen. Rund ein Viertel der deutschen Bevölkerung ist derzeit beispielsweise von Allergien betroffen - Expertenmeinungen zufolge könnte es in fünfzig Jahren bereits jeder Zweite sein. Für die Ursachen von Allergien gibt es zahlreiche Erklärungsversuche, die unter Wissenschaftlern teilweise kontrovers diskutiert werden. Einer der plausiblen Faktoren für die Verbreitung allergischer Reaktionen ist die wachsende Zahl an Produkten und deren Inhaltsstoffen, mit welchen sich der Mensch vor allem in den Industrienationen täglich umgibt.

Speziell im Falle von Kontaktallergien können sowohl die Hersteller als auch die Anwender der Produkte mögliche Gefahren durch Vermeidung bekanntermaßen allergieauslösender Stoffe abwenden. Problematisch sind jedoch Substanzen, deren allergenes Potenzial aufgrund von neuartigen Rezepturen und Kombinationen noch nicht bekannt ist. In diesem Zusammenhang ist es den Forschern des Instituts für Hygiene und Biotechnologie (IHB) an den Hohenstein Instituten nun gelungen, mittels eines einfachen in-vitro Zellkulturtests erstmals selektiv Allergiepotenziale von Produkten sicher zu erfassen, für die bislang keine Sensibilisierungsdaten vorliegen - so z. B. bei der Verwendung unbekannter Farb- und Duftstoffe oder anderer Chemikalien.

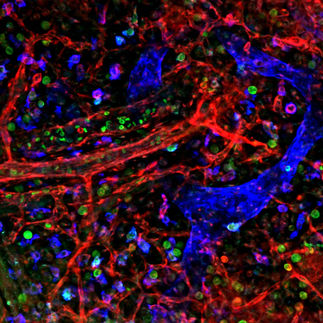

Zur Überprüfung von Rohstoffen, Zwischen- und Endprodukten verwenden die Wissenschaftler des IHB spezielle Immunzellen, die als "Wächterzellen" der Haut gelten. Diese Immunzellen können von außen eindringende Antigene aus benachbarten Zellen der Oberhaut aufnehmen, erkennen und eine entsprechende Immunantwort auslösen. Sie entscheiden damit über den Startpunkt einer Allergie. Die Wächterzellen werden dabei in der Zellkultur gehalten und übernehmen wie in der menschlichen Haut die Aufgabe, eine Chemikalie als Allergen einzustufen. Erkennen sie eine aus dem Produkt gelöste Substanz als körperfremd, so präsentieren sie das Allergen zusammen mit spezifischen Markermolekülen auf ihrer Zelloberfläche. Anhand dieser Markermoleküle lässt sich der entscheidende Prozess - die Erkennung der Substanz und ihre Einstufung als Allergen - quantifizieren.

Die neue Testmethode empfiehlt sich für eine Vielzahl von in-vitro Produktprüfungen, um Sensibilisierungsrisiken (allergenes Potenzial) zu erfassen. Sie ergänzt den Epikutantest, ein etabliertes und normiertes (EN ISO 10993-10) Nachweisverfahren für Kontaktallergien, welches an den Hohenstein Instituten bereits für textile Medizinprodukte angewendet wird. Das neue in-vitro Verfahren besitzt gegenüber dem Hauttest jedoch den Vorteil, dass es alle von Produkten ausgehenden allergenen Wirkungen erkennt und zugleich eine Austestung von Allergenen erlaubt, für die keine sonstige Bestimmung möglich ist (z. B. unbekannte Reaktions- und Abbauprodukte chemischer Substanzen). So können beispielsweise auch native Allergene in flüssiger oder fester Zustandsform überprüft werden, was den Test zu einer interessanten in-vitro Alternative im Hinblick auf die Ermittlung des allergenen Potenzials von Chemikalien macht, für die im Rahmen der REACH-Gesetzgebung Angaben zur Toxikologie in Form einer Stoffsicherheitsbeschreibung zu leisten sind.

Das neue Prüfverfahren stellt eine sinnvolle Ergänzung von allgemeinen Qualitäts-, Gebrauchstauglichkeits- und Sicherheitsprüfungen dar, um den Verbrauchern auch aus gesundheitlicher Sicht ein Höchstmaß an Hautfreundlichkeit zu bieten. Neben den bereits etablierten Prüfverfahren zur Zellschädigung (Zytotoxizität), DNA-Schädigung (Genotoxizität) und Irritation, ist damit an den Hohenstein Instituten ein vierter wirkungsbezogener Test verfügbar, der die Fragen nach der Sicherheit und Verträglichkeit von Produkten wissenschaftlich seriös beantwortet - d. h. getrennt für die vier Risiken. Maßgeblich für die Wissenschaftler der Hohenstein Institute sind dabei die Vorgaben für Medizinprodukte, bei denen biologische Risiken in getrennten Testsystemen gemäß Norm EN ISO 10993 hinsichtlich Zellschädigung, DNA-Schädigung, Irritation und Allergie selektiv erfasst werden.

Meistgelesene News

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

TimeTeller bestimmt die innere Uhr - Spin-off verrät den richtigen Zeitpunkt für Training, Schlaf und Medikamentengabe

Katalin Karikó, Özlem Türeci und Uğur Şahin erhalten Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2022 - Die drei Preisträger werden für ihre Erforschung und Entwicklung von mRNA zu präventiven und therapeutischen Zwecken ausgezeichnet

Maul-_und_Klauenseuche

Merck investiert weitere 600 Mio. € in seinen Venture-Capital-Fonds M Ventures - „In den vergangenen 10 Jahren hat sich M Ventures in der Gründer- und Start-up-Szene von Biotech- und Tech-Unternehmen weltweit als führender Partner etabliert“

Großer Lauschangriff: Wie Stammzellen und Immunzellen kommunizieren - Lisec-Artz-Preis für Simon Haas: Bahnbrechende Entdeckung eines unbekannten Schutzmechanismus gegen Blutkrebs aus Stammzellen

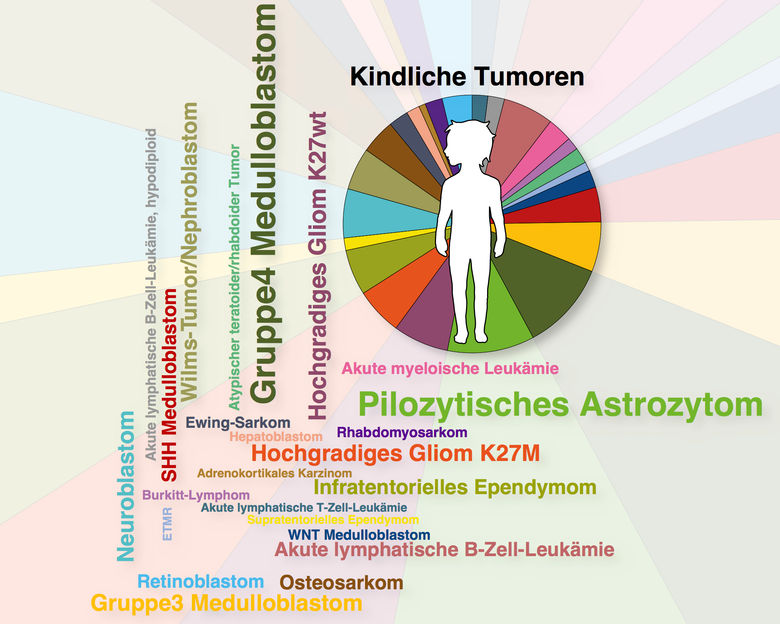

Molekulare "Landkarte" der Krebsarten im Kindesalter

Kategorie:Exokrine_Drüse

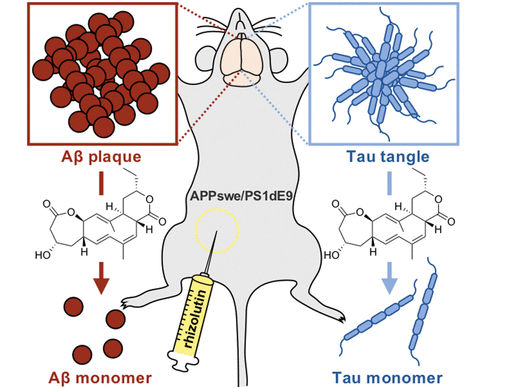

Ein Wurzelbakterium gegen Alzheimer - Rhizolutin löst Amyloid β- und Tau-Aggregate auf

Vetter gewinnt renommierten Preis von Softwarehersteller SAP

Erster Schnelltest zum Nachweis von Bienenviren entwickelt - Ergebnisse am Bienenstand binnen weniger Minuten

DNA-Flechtwerk: Zweidimensionale Kristalle aus DNA-Origami-Bausteinen