Molche mit nachwachsendem Herz

Max-Planck-Wissenschaftler decken molekulare Details der Regeneration beim Molch auf

Molche können ihre Gliedmaßen bei Verlust wieder nachwachsen lassen, und auch ein verletztes Herz wird vollständig wiederhergestellt. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim haben nun begonnen, die zellulären Mechanismen dieser beeindruckenden Regenerationsleistung zu entschlüsseln und sind auf eine bemerkenswerte Plastizität von Molch-Herzzellen gestoßen. Da Säugetieren - und damit auch dem Menschen - diese Fähigkeiten fehlen, könnten die Erkenntnisse zur Entwicklung neuer Zelltherapien für Patienten mit geschädigten Organen beitragen.

Notophthalmus viridescens, Grünlicher Wassermolch, heißt eines der Lieblingstiere der Bad Nauheimer Forscher um Thomas Braun. Für die Wissenschaftler ist dieses kleine Tier besonderes interessant: Denn während beim Menschen ein beispielsweise durch Herzinfarkt geschädigter Herzmuskel nicht ausreichend regenerieren kann, sondern das zerstörte Muskelgewebe stattdessen vernarbt, wird das Molchherz nach einer Schädigung vollständig repariert und die Funktion des Organs zu hundert Prozent wieder hergestellt.

Der Schlüssel zu dieser Regenerationsfähigkeit sind die Herzmuskelzellen selbst. Die Zellen im Molchherz sind nach einer Schädigung des Organs in der Lage, ihre charakteristischen Eigenschaften aufzugeben, sich zu dedifferenzieren. Dabei werden - das konnten die Forscher zeigen - typische Proteine von Herzmuskelzellen, die schwere Myosinkette und verschiedener Troponine, dramatisch herunterreguliert. Gleichzeitig beginnen die Zellen, sich massiv zu teilen und so neue Herzmuskelmasse aufzubauen. Die Wiederherstellung der Herzfunktion dauert beim Molch rund zwei Wochen. Die Daten zeigen, dass zu diesem Zeitpunkt die Expression der muskelspezifischen Proteine wieder normal ist, d.h. die Zellen haben sich wieder differenziert, also ihre charakteristischen Eigenschaften zurück gewonnen.

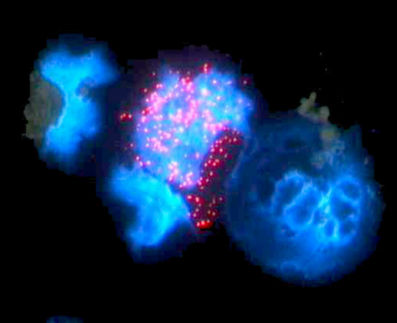

Die Forscher isolierten die Herzmuskelzellen und nahmen sie in Kultur. Bei einem Großteil der Zellen konnten Braun und seine Mitarbeiter ein Protein namens Phospho-H3 nachweisen. Dieses Protein ist ein Marker für die G2-Phase des Zellzyklus und ein Hinweis darauf, dass die Herzregeneration beim Molch ohne die Beteiligung von Stammzellen abläuft. Auch bildet sich bei der Herzregeneration augenscheinlich kein typisches Wundheilungsgewebe aus, das als Blastem bezeichnet wird. "Das Herz besitzt nur eine relativ kleine Anzahl verschiedener Zelltypen. Dies könnte ein Grund sein, weshalb für den Wiederaufbau von Herzgewebe kein Blastem notwendig ist. ", erklärt Braun diesen Befund. Auch haben die Bad Nauheimer Forscher keine Hinweise für die Beteiligung von Stammzellen an der Herzreparatur in Molchen gefunden.

Anders sehen die Abläufe bei der Regeneration verloren gegangener Extremitäten aus: Hier entwickeln die Molche - im Unterschied zum Herzen - ein Blastem. Blastemzellen haben gewisse Charakteristika, wie z. B. die Ausbildung verschiedener Zelltypen mit Stammzellen gemein. Die Bad Nauheimer Zellbiologen injizierten nun isolierte Herzmuskelzellen in ein nach Amputation neu auswachsendes Molchbein. In diesem Umfeld begannen sich die Zellen, wie beim Herzen, zu dedifferenzieren; bei einer Injektion in eine ungeschädigte Extremität taten sie dies nicht. Und wiederum registrierten die Forscher innerhalb kürzester Zeit den Verlust von herzmuskelspezifischen Proteinen. Gleichzeitig wurde nun aber die Expression von Proteinen eingeleitet, die charakteristisch für Blastemzellen sind, wie z.B. das Marker-Protein 22/8. Rund 15 Tage nach ihrer Transplantation in das Molchbein hatten sich die Zellen zu Skelettmuskelzellen differenziert und herzmuskeltypische Marker waren verloren gegangen.

"Wir vermuten, dass das Signal für die Dedifferenzierung von Zellen des Wundheilungsgebietes ausgeht und die Zellen untereinander kommunizieren", erklärt Braun. Solche Signale könnten z. B. durch bestimmte Enzym vermittelt werden. Ein solches Enzym - die focal adhesion kinase -, die an der Übertragung von Signalen in die Zelle beteiligt ist, ist nämlich bei den transplantierten Zellen phosphoryliert und damit aktiv. Die Bad Nauheimer Max-Planck-Forscher hoffen, dass sich mit einem tieferen Verständnis der molekularen Zusammenhänge der Regeneration beim Molch neue Wege für die Reparatur geschädigter Herzen beim Patienten eröffnen.

Originalveröffentlichung: Friedemann Laube, Matthias Heister, Christian Scholz, Thilo Borchardt, Thomas Braun; "Re-programming of newt cardiomyocytes is induced by tissue regeneration"; Journal of Cell Science 2006, 119 (22).

Meistgelesene News

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

Antibody Stabilizer von CANDOR Bioscience

Protein- und Antikörperstabilisierung leicht gemacht

Langzeitlagerung ohne Einfrieren – Einfache Anwendung, zuverlässiger Schutz

DynaPro NanoStar II von Wyatt Technology

NanoStar II: DLS und SLS mit Touch-Bedienung

Größe, Partikelkonzentration und mehr für Proteine, Viren und andere Biomoleküle

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Veränderungen im Vorstand der Eppendorf AG

Merck und Baylor College of Medicine kooperieren bei Weiterentwicklung einer Impfstoff-Herstellungsplattform in Reaktion auf Covid-19 - Unternehmen wird sich auf Prozessentwicklung und Optimierung der Herstellung von Baylors Covid-19-Impfstoffkandidaten konzentrieren

Das INKULAB an der TU Berlin bietet Laborplätze für Gründer - INKULAB soll Gründern aus Life-Sciences, der Grünen Chemie und Nanotechnologie den Sprung in die unternehmerische Selbstständigkeit ermöglichen

BASF entwickelt mit Universitäten neuen Prozess - Verbesserung der Bioverfügbarkeit von Inhaltsstoffen

Boehringer Ingelheim startet China-Produktion

Hautnahe Kommunikation: Botenstoff & Signalmolekül beeinflussen Entwicklung von Immunzellen der Haut

Weniger Weihnachtsgeld als 2021 - 2022 erhalten etwas weniger als die Hälfte der Beschäftigten ein Weihnachtsgeld

Bis zu 63 Monatsgehälter: Bayer bietet bei Job-Abbau hohe Abfindungen - 12.000 Beschäftigte sollen weltweit ihre Stelle verlieren