Mögliches Medikament gegen Huntington-Krankheit besteht erste Tests

Huntington-Krankheit gilt bislang als unheilbar

(dpa) Es könnte ein langersehnter Durchbruch sein: Britische Forscher haben ein Medikament gegen die Nervenkrankheit Huntington entwickelt. Das Team vom University College London (UCL) unter der Leitung von Sarah Tabrizi veröffentlichte erste Ergebnisse im Internet. Demnach ist es gelungen, die Ursache der Krankheit zu bekämpfen. Getestet wurde das experimentelle Medikament bislang allerdings nur an 46 Patienten, was die Aussagekraft erheblich einschränkt.

Bei der Untersuchung handelt es sich um eine sogenannte Phase-I-Studie, bei der prinzipiell nur die Sicherheit der Therapie abgeklärt wird. Eine begutachtete Veröffentlichung gibt es noch nicht. Die Autoren sind vom Erfolg dennoch überzeugt: «Zum ersten Mal hat ein Medikament den Anteil der giftigen krankheitsursächlichen Proteine im Nervensystem gesenkt», sagte Tabrizi der britischen Zeitung «The Guardian». Größere Studien sollen nun folgen - eine mögliche Verwendung im klinischen Alltag liegt noch in weiter Ferne.

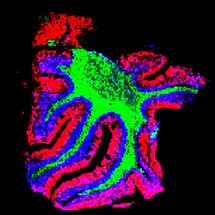

Die Huntington-Krankheit, früher Veitstanz genannt, geht auf eine Genmutation zurück und wird vererbt. Bei Betroffenen produziert der Körper ein Eiweiß, das Schäden im Gehirn verursacht. Zu den Symptomen zählen schnelle und unwillkürliche Bewegungen, Grimassieren und geistige Einschränkungen. Die Krankheit bricht häufig zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr aus. In Deutschland gibt es laut Deutscher Huntington-Hilfe rund 10.000 Betroffene.

Bislang können nur die Symptome der Huntington-Krankheit behandelt werden. Das experimentelle Medikament mit dem Namen Ionis-HTTRx soll hingegen schon die Produktion des schädlichen Eiweißes stoppen. Ionis-HTTRx dockt dafür an ein Botenmolekül an, das die Anweisung zur Eiweißproduktion vom mutierten Gen weiterträgt.

Zunächst war Ionis-HTTRx an Mäusen erfolgreich getestet worden. Ob die Wirkung beim Menschen gleich ausfallen würde, galt als unsicher. «Das menschliche Gehirn ist viel größer. Die offene Frage war deshalb, ob das Medikament überhaupt an den Ort gelangen würde, wo das fatale Protein sitzt», erklärt Jörg Epplen von der Universität Bochum, der nicht an der Studie beteiligt war.

Die veröffentlichten Ergebnisse hält Epplen für vielversprechend. «Wenn man in der Lage ist, die Produktion des krankmachenden Proteins zu hemmen, dann gibt das berechtigte Hoffnung», sagt er. Allerdings müssten noch viele Informationen gesammelt werden, bevor das Medikament künftig vielleicht verwendbar sei.

Meistgelesene News

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.