Neuartiges Kontrastmittel verspricht tiefe Einblicke in das Schicksal von Zellen

Zellen stellen Kontrastmittel selber her

Das Schicksal bestimmter Zellen in tiefliegenden Geweben mit sehr geringen Mengen eines von außen anschaltbaren Kontrastmittels zu verfolgen – das war bislang kaum vorstellbar. Doch ein neues Kontrastmittel auf Basis von Gas-Vesikeln bringt dieses Ziel nun in greifbare Nähe: Das von Forschern des FMP und des California Institute of Technology entwickelte Kontrastmittel wurde speziell für MRT und Ultraschall konzipiert. Da es von Zellen selbst hergestellt werden kann, wird man künftig Krankheitsprozesse visualisieren können, die bisher im Verborgenen blieben. Die Arbeit verspricht eine kleine Revolution für die Grundlagenwissenschaften.

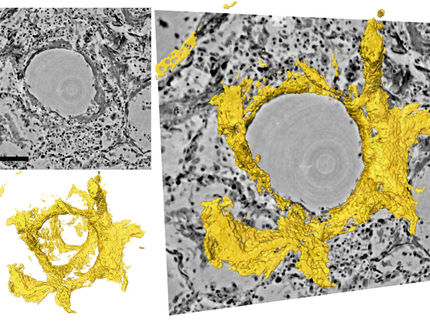

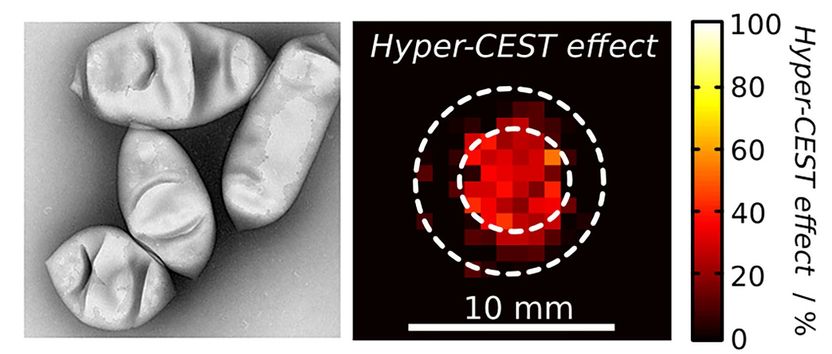

Elektronenmikroskop-Aufnahme von Gas-Vesikeln (links), die als hohle Protein-Nanostrukturen Gas reversibel binden. Xenon-MRT-Aufnahme (rechts), bei dem die Vesikel im zentralen Bereich mittels Hyper-CEST bei einer etwa 10.000-fach geringeren Konzentration als übliche MR-Kontrastmittel detektiert werden können.

Visualisierung: Leif Schröder, FMP

Der optischen Bildgebung kommt beim Aufklären von biologischen Prozessen eine Schlüsselrolle zu. Mit entsprechender Technik lassen sich heute schon krankhafte Prozesse auf Zellebene visualisieren. Allerdings sind den Einblicken Grenzen gesetzt: Zum einen zieht die natürliche Zellteilung eine Verdünnung herkömmlicher Kontrastmittel nach sich, wodurch sich die Zellen nach einiger Zeit der Beobachtung entziehen. Außerdem fehlt es in tiefliegenden Geweben für die optische Bildgebung am nötigen Licht.

Diese Hürden könnten schon bald der Vergangenheit angehören. Forschern vom Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) in Berlin ist es jetzt gemeinsam mit Kollegen vom California Institute of Technology in Pasadena gelungen, ein neuartiges Kontrastmittel zu entwickeln, das sich gleichzeitig für die Magnetresonanztomographie (MRT) als auch für Ultraschall-Messungen eignet. Beide Bildgebungsverfahren können auch Signale von tiefliegenden Geweben detektieren und kommen obendrein – im Gegensatz zur Computer- oder Positronen-Emissions-Tomographie (CT bzw. PET) - ohne Strahlenbelastung aus.

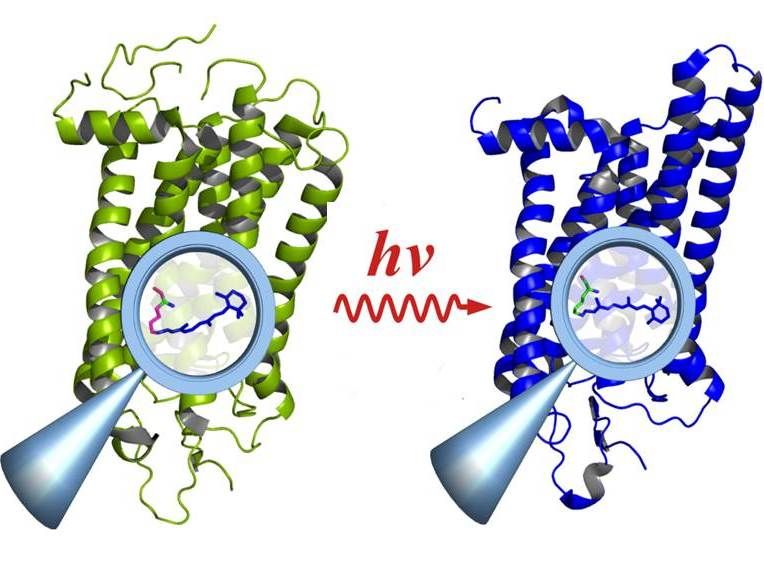

Die anvisierten Zellen stellen das Kontrastmittel selber her

Das entscheidend Neue an diesem Kontrastmittel ist, dass es genetisch exprimierbar ist: Genau wie das „green fluorescent protein“ (GFP), das zellbiologische Studien revolutioniert hat, kann man es prinzipiell so einsetzen, dass die zu beobachtenden Zellen es selbst herstellen. Das Mittel verdünnt sich also nicht bei der Zellteilung, sondern kann dauerhaft von außen aufgespürt werden.

„Das hat entscheidende Vorteile für die Grundlagenwissenschaften“, kommentiert FMP-Forscher Dr. Leif Schröder die deutsch-amerikanische Co-Produktion, deren Ergebnisse jetzt in „Nature Protocols“ erschienen sind. „Wir werden das Schicksal bestimmter Zellen im Organismus verfolgen können, die uns bislang im Verborgenen geblieben sind.“

Das neue Kontrastmittel selbst besteht aus sogenannten Gas-Vesikeln. Das sind hohle Protein-Strukturen, die von bestimmten Bakterien hergestellt werden, um damit ihre Schwebetiefe im Wasser einzustellen – ähnlich wie die Schwimmblase bei Fischen. Dank der Arbeit der US-Forscher lassen sich die mit Gas gefüllten Vesikel schon jetzt in Mäusen sehr empfindlich im Ultraschall darstellen.

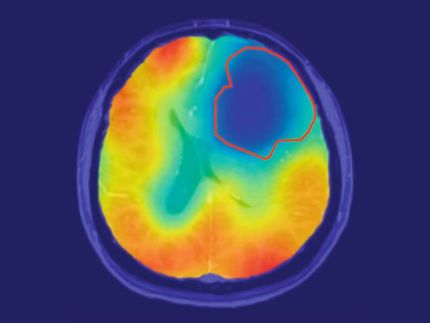

Die FMP-Forscher haben unterdessen das Edelgas Xenon für die MRT nutzbar gemacht, das eine etwa 20.000-fache Signalverstärkung erlaubt. Mithilfe einer speziellen Aufnahmetechnik kann das Kontrastmittel von außen an- und ausgeschaltet werden, und zwar bei bisher unvorstellbar geringen Konzentrationen. Moment funktioniert das nur in Lösungen, aber die Forscher sind dabei, das unkonventionelle Diagnostik-Verfahren für Tierstudien nutzbar machen. Physiker Schröder schätzt, dass es noch rund ein Jahr dauern wird, bis man Bilder im Tier in ausreichend kurzer Messzeit aufnehmen kann. „Wir haben dann eine Empfindlichkeit wie bei der PET, aber ohne die Strahlenbelastung. Das war vorher für MRT praktisch undenkbar. Mit konventionellen MRT-Methoden würde man hierfür mehrere hunderttausend Jahre Messzeit benötigen“.

Wichtig für das zukünftige Verständnis von Krankheiten

Ein direkter Einsatz beim Patienten ist für diese Art Kontrastmittel bislang nicht vorgesehen, vielmehr soll es zur zellbiologischen Forschung an Tiermodellen dienen. Auch andere Wissenschaftler sollen es nutzen können.

„Wenn am Ende alles zusammenspielt, wäre das ein sehr großer Durchbruch für die Diagnostik und zum Verständnis von Krankheiten im Tiermodell“, betont Schröder, der seit über zehn Jahren die Anwendungen mit hyperpolarisierten Edelgasen für die MRT optimiert. Auch Therapieantworten ließen sich damit visualisieren und somit Medikamente verbessern.