Der Spion, der Licht ins Trinkwasser bringt

Forscher wollen Bakterien mit Infrarotlicht aufspüren

Bakterien im Trinkwasser verraten sich selbst, wenn Licht auf sie fällt. Allerdings müssen die Eindringlinge von infraroten Strahlen getroffen werden, und ihre Reaktion ist nicht einfach zu entdecken. Dazu braucht es einen Spion, der die Signale aufgreift und richtig interpretiert – nicht im Geheimen, sondern in aller Öffentlichkeit. Ein Gerät namens „WaterSpy“ soll diesen Auftrag künftig übernehmen. Entwickelt wird die Apparatur seit Anfang November 2016 in einem Zusammenschluss von Wissenschaftlern und Unternehmen aus sieben europäischen Ländern. Bernhard Schmauß, Professor für Optische Hochfrequenztechnik und Photonik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), und sein wissenschaftlicher Mitarbeiter Matthias Bär sind an diesem multinationalen, fachübergreifenden Projekt beteiligt.

wuny, pixabay.com, CC0

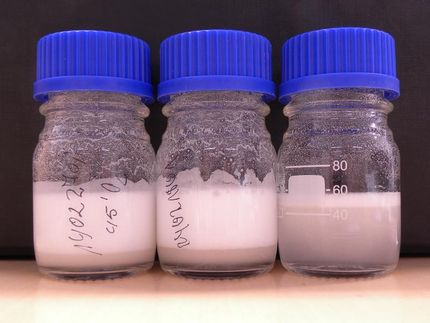

Nach winzigen Organismen, die der Gesundheit schaden könnten, wird in der Wasserversorgung bereits ständig gesucht. Aus regelmäßigen Proben werden Kulturen angelegt, in denen vorhandene Bakterien wachsen können, bis sie zuverlässig zu bestimmen sind. Acht bis zwölf Stunden dauert es, auf diese Art festzustellen, ob das geprüfte Trinkwasser einwandfrei oder verseucht ist.

Für „WaterSpy“ hat das Entwicklerteam einen völlig anderen Weg gewählt. Die ins Auge gefasste Methode beruht darauf, dass Strahlung aus dem mittleren Infrarotbereich – sie breitet sich in etwas längeren Wellen aus als das für uns sichtbare Licht – Bakterien nicht unverändert passiert. Die Einzeller absorbieren einen Teil, sie „verschlucken“ etwas von dem, was die Strahlenquelle aussendet. Beim Empfänger des Messgeräts kommt weniger von dem gesendeten Licht an, wenn Mikroorganismen im Weg sind. Aus der Art und Weise, wie das Licht absorbiert wird, wollen die Forscher wiederum schließen, um welche Bakterien es sich handelt.

„Damit würden die Messungen sehr stark beschleunigt“, erklärt Professor Schmauß. Ein Viertelliter Wasser, die der EU-Norm entsprechende Menge, könnte in 30 bis 45 Minuten geprüft werden, so dass täglich zwischen 30 und 50 Tests in einer Trinkwasseranlage möglich wären – Qualitätsanalyse am laufenden Band. Bisher sind für vergleichbare Messungen drei Tage erforderlich.

Das angestrebte kompakte Gerät, etwa ein Quadratmeter mal dreißig Zentimeter groß, könnte in den bestehenden Labors installiert werden. „Unsere Aufgabe ist die Aufbereitung und Verarbeitung der Messsignale“, erläutert der Wissenschaftler. In drei Jahren soll der Messapparat konstruiert und zum Spion ausgebildet sein, nicht ohne praktisches Training in zwei italienischen Anlagen.

Finanziert wird das Forschungs- und Entwicklungsprojekt von Horizon 2020, einem von 2014 bis 2020 währenden EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation; die Initiative geht auf die Photonics 21 Public Private Partnership zurück. Außer dem Cyprus Research and Innovation Centre als Koordinator und der FAU beteiligen sich der Nationale Forschungsrat CNR sowie IREN SpA aus Italien, das Schweizer Unternehmen Alpes Lasers SA, die Technische Universität Wien, die Nationale Technische Universität Athen und AUG Signals Hellas aus Griechenland sowie VIGO Systems SA, Polen.

Meistgelesene News

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Der unverzichtbare Morgenkaffee könnte ein Placebo sein - Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Wirkung des morgendlichen Kaffees nicht mit einfachem Koffein erreicht werden kann

Verborgener RNA-Reparaturmechanismus beim Menschen entdeckt - Funktionsaufklärung eines bisher nicht-charakterisierten, menschlichen Proteins

Darmflora beeinflusst Wirkung von Cholesterin-Senkern - Neue Beobachtungen könnten mit erklären, warum cholesterinsenkende Medikamente individuell sehr unterschiedlich wirken

Saisondimorphismus

Myelin-Basisprotein

Fovea_centralis

Virenfahndung in der Kanalisation - "Mithilfe zusätzlicher Tools, die in die Pipeline integriert werden, lassen sich sogar die Auswirkungen der gefundenen Mutation vorhersagen"

Neue Methode für schnelle 3D-Mikroskopie - Vorhandene Mikroskope aufrüsten

Wie Ratten Tuberkulose riechen - TU Braunschweig forscht an Duftstoffen von krankmachenden Bakterien

Das sind die Gewinner des ACHEMA-Gründerpreises 2022 - Preisträger zeichnen sich durch innovative Ideen aus, die in der chemischen und pharmazeutischen Industrie aktuelle Herausforderungen lösen können