Ein Comeback der klassischen Antipsychotika?

Mit einem Modell hat die Neurobiologin Christine Gottschling die Wirkung verschiedener Klassen von Psychopharmaka untersucht. Mit überraschendem Ergebnis.

Wie sich bestimmte Medikamente auf Hirnnervenzellen auswirken, hat Christine Gottschling untersucht.

© RUB, Marquard

Patienten mit Schizophrenie nehmen üblicherweise über lange Zeit Antipsychotika ein. In den vergangenen Jahren setzte die Psychiatrie dabei stark auf Medikamente der sogenannten zweiten Generation, weil bei manchen Klassikern der ersten Generation starke Nebenwirkungen auftreten.

Eine Studie des Lehrstuhls für Zellmorphologie und Molekulare Neurobiologie der Ruhr-Universität Bochum (RUB) und der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Präventivmedizin, Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) – Universitätsklinikum der RUB, bricht jetzt eine Lanze auch für den Einsatz bestimmter klassischer Antipsychotika: Im Modell zeigten einige Präparate ähnliche Eigenschaften wie die neueren Medikamente. „Das Brett im Kopf der Ärzte muss weg“, so das Fazit von Prof. Dr. Georg Juckel vom RUB-Klinikum. „Wir müssen die Medikamente, auch die alten, differenzierter beurteilen.“

Neues Modell mit zwei Zellarten

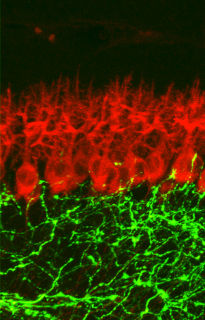

Die Neurobiologin Christine Gottschling verglich den Einfluss der Wirkstoffe Haloperidol und Flupentixol aus der ersten Generation sowie Olanzapin aus der zweiten Generation auf Netzwerke von Hirnnervenzellen der Ratte. Dafür nutzte sie ein Modell, bei dem sie zwei Arten von Zelltypen gemeinsam kultivierte, nur durch eine durchlässige Membran voneinander getrennt: Nervenzellen und Astrozyten. Letztere nähren die Nervenzellen und beeinflussen die Bildung von Synapsen, den Kontaktstellen zwischen Nervenzellen, über die Signale weitergeleitet werden. Die Zellen stehen im Modell miteinander in Kontakt, weil sie dasselbe Nährmedium teilen.

Behandlung begann nach einer Woche

Die Behandlung der Nervenzellen mit den verschiedenen Antipsychotika begann am achten Tag in Kultur und endete nach weiteren fünf beziehungsweise sieben und vierzehn Tagen. Die Analyse zeigte zunächst, dass keines der getesteten Medikamente die Zelltodrate erhöhte. Es zeigte sich auch kein Unterschied im Auftreten sogenannter perineuronaler Netze, einer Struktur von Molekülen außerhalb der Zellen, die einige Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark umgeben.

Mehr oder weniger Kontaktstellen zwischen Zellen

Unterschiede konnte Christine Gottschling bei der Untersuchung der Anzahl struktureller Synapsen nach der Behandlung mit Antipsychotika feststellen. „Während die Behandlung der Nervenzellen mit Haloperidol zu einer verringerten Synapsenanzahl nach 22 Tagen führte, zeigte sich bei Behandlung der Zellen mit Olanzapin und Flupentixol eine signifikante Erhöhung der Synapsenanzahl im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen“, beschreibt sie ihre Ergebnisse. „Solche Verbindungen zwischen Nervenzellen anzukurbeln, ist eine wichtige Aufgabe von Antipsychotika, weil sie bei psychiatrischen Erkrankungen häufig vermindert sind“, erklärt Georg Juckel.

Dieser Unterschied ließ sich auch bei der elektrophysiologischen Messung der Spontanaktivität der neuronalen Netzwerke feststellen. Nervenzellen, die mit Haloperidol behandelt wurden, zeigten eine verminderte Spontanaktivität des neuronalen Netzwerks, während die Behandlung mit Olanzapin und Flupentixol zu einer erhöhten Spontanaktivität im Vergleich zur Kontrolle führte.

Traditionelle Abwertung ist hinfällig

Überraschend war für die Forscher, dass die Behandlung der Nervenzellen mit dem Wirkstoff der ersten Generation Flupentixol ähnliche Ergebnisse erzielte wie die Behandlung mit Olanzapin, das zur zweiten Generation gehört. „Das ist klinisch von großer Bedeutung“, so Juckel. „Die bisherige generelle Abwertung von Wirkstoffen der ersten Generation ist hinfällig. Eine Substanz wie Flupentixol mit seinen offenkundigen neuroplastischen Eigenschaften kann und sollte auch noch heute stärker in der Behandlung von langfristig an Schizophrenie leidenden Patienten eingesetzt werden.“

Medikamentenwirkung im Reagenzglas untersuchen

„Unsere Studie hat gezeigt, dass sich das Ko-Kultur-System von Astrozyten und Nervenzellen sehr gut für in-vitro-Analysen eignet, die sich mit unterschiedlichen Eigenschaften der Nervenzell-Entwicklung wie etwa der Bildung von Synapsen befasst“, so Prof. Dr. Andreas Faissner vom Lehrstuhl für Zellmorphologie und Molekulare Neurobiologie. Das Modell bietet eine gute Möglichkeit, die Therapie von Schizophrenie unterstützend auf zellulärer Ebene zu untersuchen.