Implantierter Infektionsschutz

Klinikkeime können tödlich sein, da sie resistent sind gegen Antibiotika. Alternative Methoden zur Bakterienabwehr sind gefragt. Einem deutsch-französischen Forscherteam ist es gelungen, Knochenimplantate zu entwickeln, die Keime auf Distanz halten.

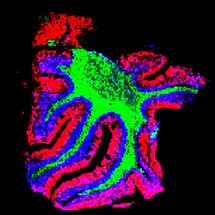

Ob und wie stark Substanzen antimikrobiell wirken, haben die Forscher in einem Screening untersucht. Das Knochenersatzmaterial wird dabei mit verschiedenen Bakterienarten versetzt.

© Fraunhofer IGB

Die Zahlen sind alarmierend: Hunderttausende von Patienten infizieren sich jährlich in deutschen Krankenhäusern mit Keimen, die resistent sind gegen alle gängigen Antibiotika. Die Folge: Wunden bleiben offen, Entzündungen breiten sich aus, schwächen den Organismus und führen mitunter sogar zum Tod. Pharmazeutisch ist das Problem kaum in den Griff zu bekommen: Die Entwicklung neuer Antibiotika ist teuer, aufwändig und langwierig. Kommt der Wirkstoff dann endlich auf den Markt, dauert es nicht lange, bis die Keime mutieren und neue Resistenzen bilden.

Auch wenn Chirurgen Knochenimplantate einsetzen, kann es passieren, dass Keime in den Körper eindringen. Infektionen am Knochen sind besonders problematisch, weil sie sich nur schwer behandeln lassen – Antibiotika, die vom Blut durch den Körper transportiert werden, erreichen die Implantate nur in sehr geringen Konzentrationen. »Am besten wäre es, Infektionen von vornherein zu vermeiden, indem man die Implantate mit einem antimikrobiellen Schutzschild versieht«, sagt Dr. Iris Trick, Mikrobiologin vom Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart. Zusammen mit Materialwissenschaftlern am französischen Institut Carnot CIRIMAT in Toulouse hat das Fraunhofer-Team einen Knochenersatzstoff mit integriertem Infektionsschutz entwickelt.

Keine Chance für Bakterien

Auf den ersten Blick erinnert das feinkörnige Implantat an Mehl. Erst unter dem Mikroskop erkennt man, was in ihm steckt: Die einzelnen Körnchen des Granulats bestehen aus Apatit-Kristallen. Diese gleichen in Aufbau und Struktur dem natürlichen Knochenmaterial, das aus denselben chemischen Elementen gebildet wird – Kalzium und Phosphor. Das Granulat ist damit ein idealer Stoff für Implantate. Um Komplikationen zu verhindern, beschichten einige Hersteller ihre Knochenersatzstoffe mit Antibiotika. Ein hundertprozentiger Schutz ist das freilich nicht, denn resistente Keime können sich dennoch ausbreiten.

Die interdisziplinäre Forschergruppe ging einen anderen Weg. Ziel war es, mit natürlichen Stoffen Bakterien auf den Kalziumphosphat-Kristallen zu vermindern, zu unterdrücken oder abzutöten. Im Projekt »Biocapabili« – die Abkürzung für »Biomimetic Calcium Phosphate Anti-bacterial Bone Implants for Local-infection Inhibition« – hat das internationale Team mit verschiedenen Stoffen und Verbindungen experimentiert: Mit Silber-, Kupfer- und Zinkionen beispielsweise, aber auch mit Enzymen und Peptiden, die Bakterien zersetzen. Den französischen Forschern ist es gelungen, Metallionen in die Apatit-Kristalle einzubauen. Den Nachweis, dass das fertige Pulver tatsächlich vor Infektionen schützt, konnten die Biologen in Stuttgart bereits erbringen: Im Labor des IGB hat Iris Trick die Proben auf Mikrotiterplatten in voneinander isolierten Näpfchen mit Bakterien infiziert und anschließend mehrere Tage wachsen lassen. Darunter waren verschiedene Staphylococcus-Arten, die zu den häufigsten Klinikkeimen gehören. Ergebnis: In unmittelbarer Umgebung des Apatits war die Bakterienzahl um mehr als 90 Prozent reduziert.

Als ebenso wirkungsvoll entpuppte sich eine Peptid-Beschichtung: »Apatit-Granulate und -Pellets lassen sich mithilfe von Peptiden vor Bakterien schützen«, sagt Dr. Michaela Müller, die die Beschichtungen im IGB aufbringt. Der Härtetest in der mikrobiologischen Prüfung wurde bereits bestanden: Die gefährlichen Bakterien konnten sich an der Oberfläche der Pellets und Granulate nicht vermehren. Mit der Peptidbeschichtung lassen sich also antibakterielle Knochenimplantate herstellen.

»Die antibakterielle Wirksamkeit allein ist in der Medizin jedoch nicht alles«, erklärt Dr. Anke Burger-Kentischer, Gruppenleiterin Molekulare Zelltechnologie am IGB. »Bevor ein Produkt in der Praxis eingesetzt werden darf, muss sichergestellt sein, dass es dem Patienten nicht schadet.« Den ersten Schritt haben die Forscher schon gemacht: Auf Mikrotiterplatten wurden menschliche Zellkulturen den Implantatproben beigemengt. »Mithilfe dieser Zytotoxizitätstests konnten wir ermitteln, wie viel Metallionen, Enzyme oder Peptide im Granulat die Zellen vertragen«, resümiert Burger-Kentischer. Die klinischen Untersuchungen, die als nächstes anstehen, will das deutsch-französische Forscherteam in Zusammenarbeit mit der Industrie durchführen.