Pseudomonas-Infektionen ohne Resistenzentwicklung bekämpfen

Gezieltes Wirkstoffdesign verhilft Forschern zu effektivem Hemmstoff gegen Bakterien

Antibiotikaresistenzen werden immer häufiger und stellen insbesondere bei Krankenhauskeimen wie Pseudomonas aeruginosa ein lebensbedrohliches Problem dar. Forschern des Helmholtz-Instituts für Pharmazeutische Forschung Saarland, einer Außenstelle des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI), gelang es erstmals, mithilfe gezielten Wirkstoffdesigns eine Substanz zu entwickeln, die Infektionen mit Pseudomonaden erfolgreich bekämpft. Sie unterbricht die bakterielle Kommunikation und verhindert, dass Bakterien Giftstoffe herstellen. Aufgrund dieser Wirkungsweise gehen die Forscher davon aus, dass bei der Substanz eine geringere Resistenzentwicklung zu erwarten ist als bei gängigen Antibiotika.

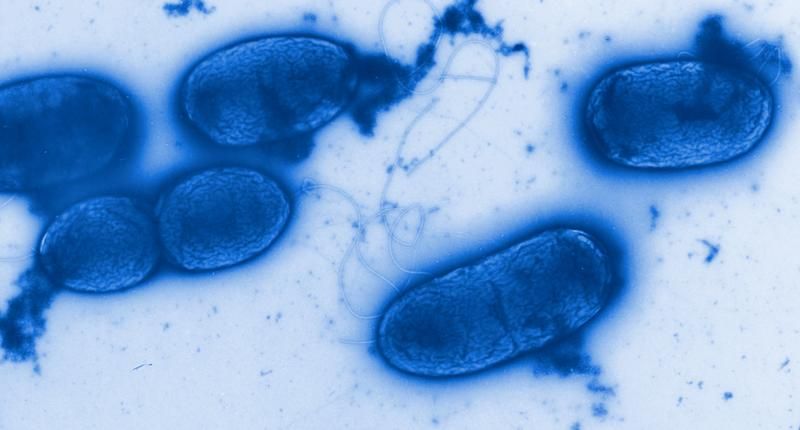

Pseudomonas aeruginosa - ein weitverbreiteter Krankenhauskeim

Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung

Pseudomonas aeruginosa ist ein weitverbreiteter Krankenhauskeim. Besonders in Patienten mit der Stoffwechselkrankheit Zystische Fibrose kann er die Lunge befallen und chronische Entzündungen hervorrufen. Durch einen schleimigen Biofilm schützt er sich vor dem Immunsystem und vor Antibiotika. Dazu kooperieren viele Bakterien miteinander und produzieren den Schleim gemeinsam. Sie verständigen sich mithilfe eines bakteriellen Kommunikationssystems namens Quorum Sensing. „Beim Quorum Sensing setzen Pseudomonaden kontinuierlich Stoffe frei. Diese Stoffe werden von anderen Bakterien mithilfe ihrer Rezeptoren wahrgenommen – allerdings nur, wenn die Konzentration hoch genug ist“, sagt Lu Cenbin, Wissenschaftler am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS). „Daraufhin ändern sie gemeinsam ihr genetisches Programm.“ Nimmt die Dichte der Bakterienpopulation zu, steigt auch die Konzentration der Signalstoffe. Pseudomonaden nutzen diese Art der Kommunikation auch, um Gifte wie das Pyocyanin herzustellen, das unter anderem Lungenzellen schädigt.

Forscher am HIPS haben nun erstmals einen Wirkstoff entwickelt, der diese bakterielle Kommunikation unterbricht. Ihre Ergebnisse stellten sie nun in der Fachzeitschrift „Angewandte Chemie“ vor. „Ein zentraler Rezeptor im Quorum Sensing ist PqsR. Wir haben gezielt nach Substanzen gesucht, die die Informationsübertragung an diesem Molekül blockieren“, sagt Prof. Rolf Hartmann, Abteilungsleiter am HIPS. Als Vorlage für ihre chemischen Synthesen dienten den Forschern Signalstoffe, die normalerweise an den Rezeptor PqsR binden. Schon vor einem Jahr hatten die Forscher eine Substanz hergestellt, die in ersten Tests die Signalweiterleitung am Rezeptor unterbrach. Allerdings konnten die Forscher diese Wirkung in Pseudomonas aeruginosa nicht bestätigen. „Wir wissen jetzt, dass ein bakterielles Enzym unsere Substanz chemisch so verändert, dass sie den Rezeptor aktiviert statt ihn zu hemmen“, sagt Hartmann. Eine kleine Modifikation an einer bestimmten Stelle der Molekülstruktur reichte aus, um die Wirkung der Substanz komplett umzukehren.

Durch gezielte Veränderungen konnten die Saarbrücker Wissenschaftler die Substanz so weiterentwickeln, dass das Enzym nicht mehr an der kritischen Stelle angreifen und die Substanz umwandeln konnte. Im Test zeigte die finale Substanz das gewünschte Ergebnis: Sie verhinderte, dass der Rezeptor PqsR angeschaltet wurde. Als Folge produzierten die Bakterien weniger Pyocyanin. Im weiteren Versuchen erhöhte die Substanz erfolgreich die Überlebensrate von Tieren, die mit Pseudomonas infiziert waren.

Das Besondere an der neu entdeckten Substanz ist, dass keine Resistenzentwicklung zu befürchten ist, wie sie bei Antibiotika beobachtet wird. „Unser Molekül greift in keine lebenswichtigen Prozesse der Bakterien ein. Daher haben Pseudomonaden, die eine Resistenz dagegen entwickeln, keinen Überlebensvorteil und verbreiten sich nicht“, sagt Hartmann. „Da die Substanz die Verständigung der Bakterien miteinander stört, können wir so dennoch die Infektion bekämpfen.“

Originalveröffentlichung

Meistgelesene News

Originalveröffentlichung

Cenbin Lu, Christine K. Maurer, Benjamin Kirsch, Anke Steinbach und Rolf W. Hartmann; Overcoming the Unexpected Functional Inversion of a PqsR Antagonist in Pseudomonas aeruginosa: An vivo Potent Antivirulence Agent Targeting pqs Quorum Sensing; Angewandte Chemie, 2013

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Pilze schnell entlarvt - Carpegen präsentiert Genchip

Mini-Herzen für die Forschung - Ersatz für Tierversuche: Einem MHH-Forschungsteam ist es gelungen, erstmals ein blutbildendes Herzorganoid herzustellen

Entzündung bremst Fettverbrennung

Förderung innovativer medizinisch-therapeutische Projekte und der Aus- und Fortbildung medizinischer und pflegerischer Berufe - Vivantes gründet eigene Stiftung

Klarer Blick nach Grauem Star

Bühler Montec GmbH - Hechingen, Deutschland

Froscheier für Migräne-Forschung - Wissenschaftler der TU Berlin enträtseln die molekularen Grundlagen des vererbbaren Kopfschmerzes

Fresenius verhandelt mit US-Generikahersteller Akorn über Kauf

Neue leistungsfähigere Methode zur Genombearbeitung - Wissenschaftler können jetzt mehrere Genomfragmente gleichzeitig bearbeiten

Radioaktivität aus Fukushima belastet Lebensmittel - Die Radioaktivität aus dem havarierten Atomkraftwerk in Japan führt zur Verstrahlung von Milch und Blattgemüse

Leipziger Konsortium entwickelt innovative Wirkstoffplattform zur Therapie chronisch-entzündlicher Erkrankungen