Saure Zuckerkette als Spermien-Schutz

Therapien für Männer mit geringer Spermiendichte im Fokus

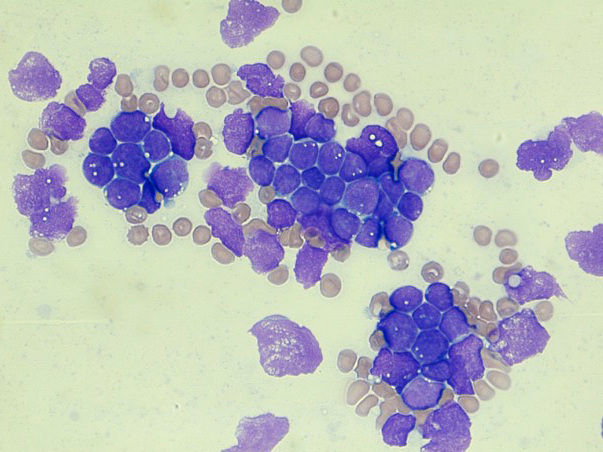

Spermien haben es im weiblichen Reproduktionstrakt nicht leicht. Denn das Immunsystem der Frau reagiert auf die „Eindringlinge“ mit dem Einmarsch von Immunzellen. Darunter sind auch solche, die sich selbst opfern und mit ihrer DNA und Histonen – Proteine, die unter anderem für die Verpackung der DNA wichtig sind – ein Netz bilden, um damit Spermien einzufangen und bewegungsunfähig zu machen. Wie sich die Spermien dagegen zur Wehr setzen, erforscht die Arbeitsgruppe des Nachwuchswissenschaftlers Dr. Sebastian Galuska mit anderen Forschergruppen der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU).

So kommt im Ejakulat ein Enzym vor, das dieses Maschenwerk auflöst, damit sich die Spermien wieder fortbewegen können. Da jedoch extrazelluläre Histone weiterhin giftig auf körpereigene Zellen wirken, haben diese auch hierfür ein Gegenmittel parat: Die Gießener Forscherinnen und Forscher konnten bereits zeigen, dass ein körpereigenes Zuckerpolymer aus sauren Sialinsäuren, die sogenannte Polysialinsäure, der Zytotoxizität von Histonen entgegenwirken kann, in dem es diese zu einem Komplex verklumpt.

Nun hat das Team von Dr. Sebastian Galuska vor allem in enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Middendorff aufgedeckt, dass diese Polysialinsäure im männlichen Reproduktionstrakt hergestellt wird und im Ejakulat vorhanden ist. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhoffen sich, die protektive Funktion von Polysialinsäure gegen extrazelluläre Histone im weiblichen Reproduktionstrakt für die Entwicklung von Therapeutika nutzen zu können. Damit ließe sich die Spermienanzahl erhöhen, die dem Angriff des weiblichen Immunsystems entgeht. Auf diese Weise könnte auch Männern mit einer geringen Spermiendichte ohne aufwendige künstliche Befruchtung ein Kinderwunsch erfüllt werden.

Originalveröffentlichung

Simon et al., Polysialic Acid Is Present in Mammalian Semen as a Post-translational Modification of the Neural Cell Adhesion Molecule NCAM and the Polysialyltransferase ST8SiaII. J. Biol. Chem. 2013 288: 18825-18833

Meistgelesene News

Originalveröffentlichung

Simon et al., Polysialic Acid Is Present in Mammalian Semen as a Post-translational Modification of the Neural Cell Adhesion Molecule NCAM and the Polysialyltransferase ST8SiaII. J. Biol. Chem. 2013 288: 18825-18833

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

Antibody Stabilizer von CANDOR Bioscience

Protein- und Antikörperstabilisierung leicht gemacht

Langzeitlagerung ohne Einfrieren – Einfache Anwendung, zuverlässiger Schutz

DynaPro NanoStar II von Wyatt Technology

NanoStar II: DLS und SLS mit Touch-Bedienung

Größe, Partikelkonzentration und mehr für Proteine, Viren und andere Biomoleküle

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Wieder Innovationswettbewerb des BMBF zur Förderung der Medizintechnik ausgeschrieben - Gewinner werden mit bis zu 200.000 € gefördert

Frühe Immunzellen aktiver als vermutet - Auch vermeintlich funktional unreife Zellen des Immunsystems von Kindern können eine Immunreaktion auslösen: Diese Erkenntnis könnte dazu beitragen, Impfungen zu verbessern

Hersteller der Laborbranche entscheiden sich für die analytica - Hoher Anmeldestand bei den Ausstellern über ein Jahr vor Beginn der analytica

Mögliche Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen noch unklar - Jeder Körper reagiert nach dem Impfen anders

Mit Gentherapie gegen die Bluterkrankheit - Als eine der ersten Einrichtungen in Deutschland darf die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) eine neue innovative Behandlung bei Hämophilie A und B durchführen

„Mächtige Zwerge“ gegen bösartige Zellen - Mikro-RNAs hemmen Krebszellen bei Akuter Lymphoblastischer Leukämie

Enzyme für industrielle Anwendungen fit machen - Biobasiertes Verfahren für die Ammoniakproduktion und Biobrennstoffzelle mit Enzym realisiert

Junge Killerzellen schützen vor Pfeifferschem Drüsenfieber

Capitainer beteiligt sich an globalem KI-Projekt für fortschrittliche Lungendiagnostik - Neues Projekt kombiniert KI und Selbstbeprobung

Technologietransferpreis für PCR-Schnelltestgerät zur Infektionsdiagnostik - Spindiag, eine Ausgründung der Universität Freiburg und Hahn-Schickard, wird für seine forschungsbasierte Entwicklung geehrt