Sehen im Automatik-Modus: Wie sich Nervenzellen in der Netzhaut des Auges an den Kontrast anpassen

Unser Sehsystem muss beständig mit den unterschiedlichsten Szenarien zurechtkommen. An klaren, sonnigen Tagen müssen wir ebenso auf plötzlich auftauchende Objekte reagieren können wie im trüben Nebel. Damit dies funktioniert, passen sich die Nervenzellen im Sehsystem an die jeweiligen Kontrastverhältnisse an. Das ähnelt dem Automatik-Modus einer Fotokamera, deren Einstellungen sich an den Lichtverhältnissen orientieren. Jedoch funktioniert dies in unserem Sehsystem noch weit besser. Wenn Nebel aufzieht und damit der visuelle Kontrast geringer wird, erhöhen die Zellen ihre Empfindlichkeit für optische Reize – die Zellen adaptieren. Wie aber reagieren die Zellen, wenn sich der Kontrast nur in einem Teil der Szenerie ändert, etwa wenn grelle Schlussleuchten eines vorausfahrenden Autos im Nebel auftauchen?

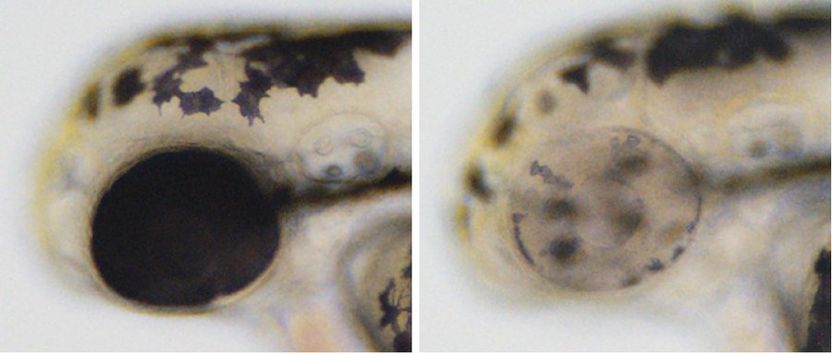

Beispiel für Unterschiede im visuellen Kontrast: Fotografie unter hohem Kontrast (links) und mit künstlich reduziertem Kontrast (rechts).

umg/Gollisch

Dieser Frage sind Forscher der Universitätsmedizin Göttingen und des Max-Planck-Instituts für Neurobiologie in Martinsried unter der Leitung von Prof. Dr. Tim Gollisch, Professor für „Sensory Processing in the Retina“ in der Abteilung Augenheilkunde und Forscher im Sonderforschungsbereich 889 „Zelluläre Mechanismen sensorischer Verarbeitung“ an der Universitätsmedizin Göttingen, nachgegangen. Die Wissenschaftler haben das Adaptierungsverhalten von Nervenzellen in der Netzhaut von Salamandern genauer untersucht. Dabei haben sie festgestellt: Die Empfindlichkeit der Nervenzellen ändert sich beim Auftreten eines kontrastreichen Objektes nicht nur am Ort dieses Objektes, sondern auch in benachbarten Regionen.

„Das räumlich ausgedehnte Adaptierungsverhalten der Zellen könnte dazu beitragen, dass sich unser Sehsystem auf die kontrastreichsten Objekte in einer komplexen Szenerie konzentrieren kann. Außerdem ließe sich so erklären, dass die Sen-sitivität auch bei sich bewegenden Objekten richtig justiert wird“, sagt Prof. Dr. Gollisch. Die Forscher vermuten, dass die gleichen Mechanismen zur Anpassung an den Kontrast auch in anderen Säugetieren und beim Menschen gelten. Sie hoffen, dass ihre Ergebnisse dazu beitragen, die Prinzipien der visuellen Signalverarbeitung im Gehirn besser zu verstehen. „Dieses Wissen wird beispielsweise benötigt, um langfristig die Entwicklung von visuellen Prothesen zu verbessern“, so Prof. Gollisch. „Das können etwa künstliche Netzhäute sein, die bereits bei gewissen Formen der Erblindung getestet werden, um einen Teil des Sehvermögens wieder herzustellen.“

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.