Kieler Forschende entdecken neuartiges Killerprotein

Forschende der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) haben ein toxisches Protein von krankmachenden Acanthamöben entdeckt und seine dreidimensionale Struktur entschlüsselt. Sie fanden heraus, dass dieses Eiweißmolekül anders aussieht als alles, was bisher in den Proteinstrukturdatenbanken zu finden war. Das von den Amöben abgesonderte Zellgift (Acanthaporin) schlägt Lecks in fremde Zellhüllen, wenn es aus seinem inaktiven Zustand geweckt wird und sich anschließend zu einer Art Ringkanal (Pore) innerhalb der Außenmembran von menschlichen Nervenzellen oder Bakterien zusammenlagern kann.

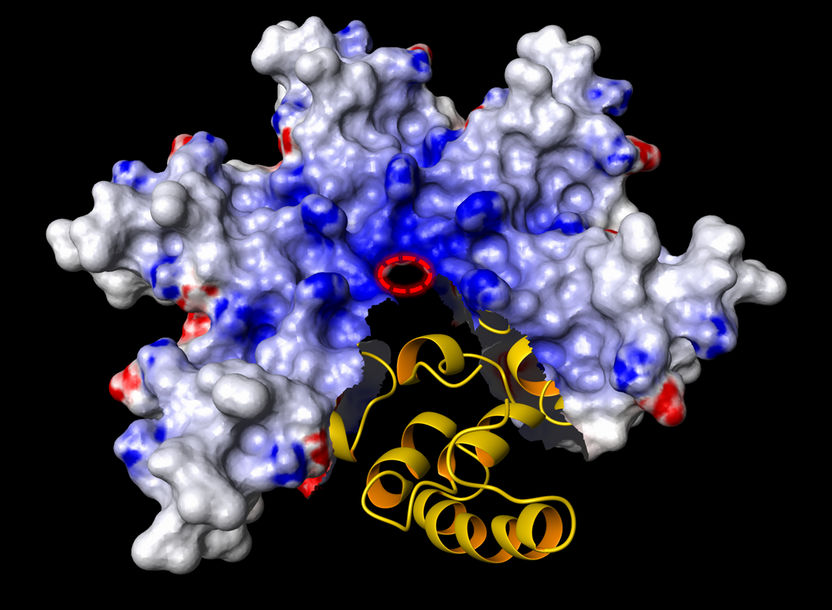

Das Modell zeigt, wie sich das aktivierte Einzelmolekül Acanthaporin (goldene dreidimensionale Struktur) zu einem Sechser-Ring in der Zielzellmembran zusammenschließt, der zum Austritt von Zellinhaltstoffen und schließlich zum Zelltod führt. Die Farbgebung auf der Oberfläche des Proteinkomplexes zeigt die unterschiedliche Ladungsverteilung der so entstandenen Membranpore (Blau: positive Ladung; rot: negative Ladung; weiss: ungeladen; roter Ring: Porenöffnung).

Copyright: Uni Kiel, Bild: Matthias Michalek

Acanthamöben sind freilebende Einzeller, die im Boden und in Gewässern vorkommen und sich von anderen Mikroorganismen ernähren. Einige Vertreter dieser Gattung können gefährliche Krankheiten beim Menschen auslösen. Die Parasiten können das zentrale Nervensystem befallen und schließlich zum Tod führen. Solche tragischen Fälle sind – verglichen mit den weitaus bekannteren Tropenkrankheiten wie Malaria oder Amöbenruhr, die auch durch parasitische Einzeller ausgelöst werden – relativ selten und betreffen vornehmlich Patientinnen und Patienten mit geschwächtem Immunsystem. Zunehmende medizinische Bedeutung bekommen die Acanthamöben als Auslöser einer schmerzhaften Hornhautentzündung des Auges (Amöbenkeratitis), die vor allem Kontaktlinsenträgerinnen und -träger auftreten kann und in manchen Fällen zur Erblindung führt. Darüber hinaus tragen die Acanthamöben nicht selten auch andere Krankheitskeime wie etwa den Erreger der Legionärskrankheit in ihrem Inneren, weshalb sie auch schon als „Trojanische Pferde“ bezeichnet wurden.

Die aktuellen Forschungsergebnisse entstanden in enger Zusammenarbeit zweier Kieler Forschungsteams um Professor Matthias Leippe (Zoophysiologie, Zoologisches Institut der CAU) und Professor Joachim Grötzinger (Strukturbiologie, Biochemisches Institut der CAU) und wurden in weiten Teilen durch den damaligen gemeinsamen Doktoranden Matthias Michalek erhoben. Als sich das Projekt ausweitete, wurden die Akteure von Forscherinnen und Forschern aus Kiel und dem Forschungszentrum Borstel unterstützt, mit denen sie im Exzellenzcluster „Entzündung an Grenzflächen“ schon seit Jahren zusammenarbeiten. Daneben wurden auch Fachleute aus dem Ausland hinzugezogen.

„Für Grundlagenforscher wie uns ist es ausgesprochen erfüllend, wenn wir ein so interessantes Protein nicht nur entdecken, sondern am Ende auch noch sehen, wie es genau aussieht. So können wir mehr über seine Wirkungsweise erfahren. Wenn es wie in diesem Falle eine völlig neue Struktur darstellt, ist es natürlich umso schöner. So etwas passiert heutzutage kaum noch“, sagt der Initiator der Studie, Matthias Leippe, und ergänzt: „Das Prinzip, lösliche Proteine auszuschütten, die sich anschließend in die Zielzellmembranen einbauen und dort Poren ausbilden, also dem Gegner ein Loch ins Kleid zu machen, ist allerdings nicht neu. Wir finden es bei bakteriellen Krankheitserregern genauso wie bei unserem eigenen Abwehrsystem. Daher sprechen wir gerne von ‚ancient weapons’ – ursprünglichen Waffen, die sehr schnell und sehr effektiv wirken und sich in der Natur seit Jahrmillionen für Angriff und Verteidigung bewährt haben.“

Die Forschenden hoffen nun, dass durch die neuen Erkenntnisse die rätselhaften Umstände, die zu Gewebeschäden und zur Entstehung der durch die Acanthamöben ausgelösten Krankheiten führen, besser verstanden werden können.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

Antibody Stabilizer von CANDOR Bioscience

Protein- und Antikörperstabilisierung leicht gemacht

Langzeitlagerung ohne Einfrieren – Einfache Anwendung, zuverlässiger Schutz

DynaPro NanoStar II von Wyatt Technology

NanoStar II: DLS und SLS mit Touch-Bedienung

Größe, Partikelkonzentration und mehr für Proteine, Viren und andere Biomoleküle

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Affini-T Therapeutics, Inc. - Watertown, USA

Neue Methode identifiziert aggressiven Brustkrebs

Merck eröffnet neue Anlage für Auftragsentwicklung und -herstellung viraler Vektoren für Gentherapien - Wachstum durch Investitionen in die „Big 3“

NUVISAN übernimmt Essex Pharma Development

BASF kritisiert Seehofers neues Gentechnikgesetz

Fresenius Kabi Austria GmbH - Graz, Österreich

Merck und Internet-Riese Alibaba kooperieren in China

Carl Zeiss Meditec will Wachstum beschleunigen und baut Vorstand um - Dr. Michael Kaschke neuer Vorstandsvorsitzender

LifeSpan Vision Ventures investiert in Matter Bio - Quantifizierung und Reparatur von DNA-Schäden zur Vorbeugung von Alterskrankheiten und zur Verlängerung eines gesunden Lebens

Wie Zitronensaft Noroviren austrickst