Die Wege der Seuchen

Ein neues Computer-Modell schätzt schnell und genau ab, wer eine Infektion besonders weit verbreitet, und erleichtert so Gegenmaßnahmen

Epidemien könnten sich künftig wirkungsvoller eindämmen lassen. Eine neue computergestützte Methode, die Forscher des Leipziger Max-Planck-Institutes für Mathematik in den Naturwissenschaften entwickelt haben, identifiziert jene Personen in der Bevölkerung, die eine Infektion am stärksten verbreiten. Gegenüber anderen Methoden zeichnet sich das Verfahren dadurch aus, dass es mit wesentlich weniger Rechenaufwand als vergleichbare Präzisionsverfahren die tatsächliche Anzahl von Menschen abschätzt, die eine bestimmte Person direkt oder indirekt angesteckt. Andere Schnellverfahren liefern lediglich ein qualitatives Ranking der Überträger, ermöglichen aber keine Aussagen, wie viel mehr Menschen ein Infizierter im Vergleich zu einem weniger virulenten Überträger ansteckt. Diese Information ist vor allem dann wichtig, wenn Impfstoff knapp ist. Ärzte müssen dann wissen, welche Personen sie bevorzugt impfen sollen, um eine Epidemie möglichst effektiv zu verhindern.

standard Bild vergrößern

Wer eine Infektion am aktivsten überträgt, ist schwierig vorherzusagen. So stecken Infizierte mit vielen Kontakten nicht immer die meisten Mitmenschen an. Dass die Effizienz, mit der ein Mensch Krankheitskeime verbreitet, vom Grad seiner Vernetzung abhängt, liegt zwar nahe, trifft aber nur bedingt zu. „Es gibt auch Personen, die weniger gut vernetzt sind und eine Infektion dennoch sehr weit verbreiten“, sagt Joseph Lizier, der am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften die Ausbreitung von Epidemien untersuchte und inzwischen an der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) in Sydney forscht. Da nicht leicht zu erkennen ist, welche Eigenschaften von sozialen Netzwerken für die Verbreitung einer Infektion ausschlaggebend sind, haben der Informatiker Lizier und der Mathematiker Frank Bauer diese Charakteristika genauer untersucht. Als soziales Netzwerk lässt sich dabei etwa die Bevölkerung einer Region, eines Landes oder gar der Welt betrachten.

Zwar gab es schon vor der Arbeit der beiden Forscher am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften Computer-Programme, die eine Ausbreitung von Seuchen simulieren. „Doch diese sind entweder ungenau oder sie liefern präzise Ergebnisse, erzeugen aber einen enormen Rechenaufwand“, sagt Joseph Lizier. Zudem wollten die Forscher die tatsächliche Anzahl der Infizierten abschätzen können und nicht nur eine Rangfolge der aktivsten Überträger aufstellen. „Mit den absoluten Zahlen der infizierten Personen lässt sich unterscheiden, ob die Infektion insgesamt eher harmlos verläuft, oder ob sie grassiert und weite Teile der Bevölkerung erfasst", sagt Bauer, der inzwischen an der Mathematischen Fakultät der Harvard University im US-amerikanischen Cambridge arbeitet.

Das Programm testet, wie effektiv jede Person eine Infektion verbreitet

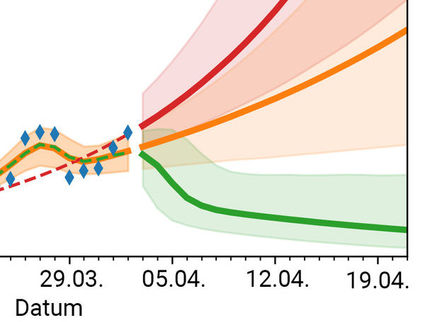

Das Computer-Verfahren der Forscher berechnet, wie viele Personen sich von einer zufällig herausgegriffenen erstinfizierten Person (Patient Null) nach einer gewissen Zeitspanne direkt oder indirekt angesteckt haben. Da diese Rechnung für alle Personen in einem sozialen Netzwerk ausgeführt wird, lassen sich die effektivsten Verbreiter der Krankheit identifizieren. Das Programm testet also alle Personen auf ihre Eignung als Überträger der Infektion.

Das klingt aufwendig. Doch die Methode von Bauer und Lizier arbeitet sehr effizient, wie Tests mit Daten eines sozialen Netzwerkes demonstrierten. Für ihre Modellstudie wählten die Forscher ein virtuelles Netzwerk, und zwar das Beziehungsgeflecht einer Forschergemeinschaft, das andere Wissenschaftler schon zuvor aus Daten eines Internet-Archivs für wissenschaftliche Publikationen erzeugt hatte. Das Netzwerk umfasst mehr als 27000 Personen und mehr als 100000 Verbindungen zwischen ihnen. Nun simulierten Joseph Lizier und Frank Bauer, wie sich eine Infektion in dem Kontaktgeflecht ausbreiten würde – angenommen, die beteiligten Menschen publizieren nicht nur gemeinsam, sondern begegnen sich auch persönlich. „In etwa einer Stunde hatten wir das Ergebnis", berichtet Lizier. Um ähnlich präzise Aussagen zu erhalten, benötigt eine herkömmliche Methode etwa 2000 Mal so lang, also fast drei Monate.

Die Ansteckungsgefahr steigt mit der Zahl der möglicher Infektionswege

Das Verfahren von Bauer und Lizier zählt alle möglichen Wege, die eine Infektion innerhalb einer vorgegebenen Zeit vom Patient Null zu einer anderen Person (Patient X) nehmen kann. Die dafür nötige Zeit ergibt sich aus der Anzahl der Personen, die im Netzwerk zwischen dem Patienten Null und dem Patienten X liegen. Dabei berücksichtigt die Methode nur Wege bis zu einer vorgegebenen Maximalzahl von indirekt Angesteckten und lässt zudem Wege außen vor, die über eine bereits infizierte Person verlaufen, da diese nach einer Infektion immun sind. Je größer die Anzahl der möglichen Wege, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Patient X infiziert wird. Da die möglichen Übertragungswege ausgehend von Patient Null zu allen anderen Personen im Netz abgezählt werden, ergibt sich eine geschätzte Anzahl von Personen, die von Patient Null ausgehend über eine realistische Zahl von Zwischenstationen angesteckt werden. Dieses Ansteckungspotenzial berechnet die Methode für jede Person in einem Netzwerk.

Dass der Ansatz, mögliche Übertragungswege zu zählen, mehr Informationen über den Verlauf von Epidemien und ihre wichtigsten Multiplikatoren liefert als bisherige Methoden, verdeutlicht Bauer anhand einer typischen Struktur innerhalb dieser Netzwerke. „Eine wichtige Rolle spielen Cluster", sagt der Mathematiker. Damit meint er kleinere oder größere Gruppen innerhalb eines Netzwerks, die untereinander stärker miteinander vernetzt sind als mit dem Rest des Netzes. So pflegen etwa die Einwohner eines Dorfes untereinander mehr Kontakte als mit Menschen außerhalb des Dorfes. Solche Cluster können einerseits ein Hindernis für die weiträumige Ausbreitung sein, da ihre Verbindung zum Rest des Netzes relativ schwach ist. Andererseits befördern sie die Ausbreitung in ihrem Innern, da zwei beliebige Mitglieder des Clusters mehrere gemeinsame Bekannte haben, über die sie sich gegenseitig indirekt infizieren können.

Durch parallele Rechnungen lassen sich auch lange Übertragungswege berücksichtigen

Die Rolle von Clustern ist also wichtig, aber es bleibt unklar, ob sie die Ausbreitung eher hemmen oder fördern. Bisherige Verfahren konnten diese Frage noch nicht klären. Da das Verfahren von Bauer und Lizier die Übertragungswege durch das Cluster zählt, berücksichtigt es diese, umgeht aber die Notwendigkeit, die Rolle der Cluster auf abstrakter Ebene zu analysieren. „Denn die Cluster wirken sich auf die Anzahl der Wege aus", sagt Bauer. Ihre Struktur sei also implizit in der Zahl der Wege enthalten. Darüber hinaus ermöglicht es das neue Verfahren aber gerade, generelle Aussagen über die Rolle der Cluster zu treffen.

Das neue Verfahren hat aber auch seine Grenzen. Am effektivsten arbeitet es für Wege, die nicht über mehr als vier Personen hinweg reichen. Bei längeren Wegen sinkt die Geschwindigkeit der Methode stark . „Allerdings ist die Rechenzeit immer noch um Größenordnungen niedriger als bei anderen Methoden, die die gleiche Präzision erreichen", sagt Lizier. Interessant wäre die Untersuchung längerer Infektionswege allemal: Wenn es sich um eine sehr infektiöse Krankheit handelt – was die Forscher durch eine größere Übertragungswahrscheinlichkeit zwischen zwei im Netzwerk benachbarten Personen simulieren können –, spielen nicht mehr nur die Eigenschaften des Netzwerks in der direkten Umgebung von Patient Null eine Rolle. Vielmehr kommen zunehmend auch die Charakteristika des Netzwerks als Ganzes zum Tragen, wie etwa die durchschnittliche Anzahl von Verbindungen einer Person zu anderen.

Obwohl die Methode von Bauer und Lizier sich umso schwerer tut, je länger die Übertragungswege sind, sieht Lizier eine Möglichkeit, auch diese schnell zu simulieren. Denn die neue Methode lasse sich parallelisieren, sagt der Forscher. Das heißt, eine Simulation der Krankheitsausbreitung in mehrere Teilaufgaben zerlegt und in einem Großrechner parallel auf viele Prozessoren verteilt werden. „So müsste man im Prinzip auch die Ausbreitung von Infektionen in Netzwerken mit Millionen von Personen in einer überschaubaren Rechenzeit simulieren können", sagt Lizier.