Genetische Qualitätskontrolle in Eizellen

Der Frankfurter Biochemiker Volker Dötsch erhält 1 Million Euro für ein Reinhart Koselleck Projekt der DFG. Er will aufklären, warum Eizellen durch Chemotherapie absterben und wie man dies verhindern kann.

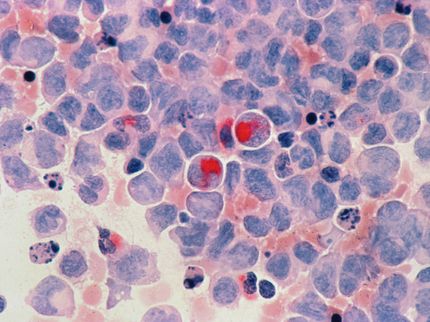

Eizellen mit schadhaften Chromosomen werden im weiblichen Körper durch ein natürliches Qualitätskontrollsystem aussortiert. Dessen zentraler Bestandteil ist das Protein p63. Es ist ein naher Verwandter des Tumorsuppressor Proteins p53, das entstehende Krebszellen abfängt. p63 sorgt hingegen dafür, dass Eizellen mit Brüchen in den Chromosomen absterben, bevor sie befruchtet werden können. Volker Dötsch, Professor am Institut für Biophysikalische Chemie der Goethe Universität, will diesen Mechanismus nun genauer untersuchen. Dafür erhält er von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) in den kommenden fünf Jahren 1 Million Euro. Die Ergebnisse könnten auch dazu beitragen, Eizellen nach einer Chemotherapie zu erhalten.

Die Wirkung vieler Chemotherapeutika beruht auf einer Schädigung der DNA und der Chromosomen. Da die Medikamente meist unspezifisch wirken, zielen sie nicht nur auf die Tumorzellen, sondern auch auf Eizellen. Dadurch wird p63 aktiviert und die Eizelle eliminiert. Da Frauen von Geburt an eine festgelegte Anzahl an Eizellen besitzen und während ihres Lebens keine neuen produzieren, führt eine Chemotherapie oft zu Unfruchtbarkeit. Die nun geplanten Untersuchungen können zur Entwicklung von Inhibitoren für p63 führen, so dass die Eizellen trotz ihrer Schädigung erhalten bleiben. Das soll die Betroffenen in erster Linie vor dem verfrühten Einsetzen der Menopause und ihren Hormon bedingten gesundheitlichen Problemen bewahren.

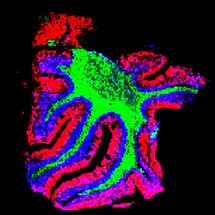

In vorangegangenen Experimenten konnte die Arbeitsgruppe von Volker Dötsch zeigen, dass die inaktive Form von p63 in den Eizellen als kompakte Zusammenlagerung zweier p63 Moleküle vorliegt (dimere Form). Treten jedoch in Eizellen DNA Doppelstrangbrüche auf, etwa durch die Behandlung mit Chemotherapeutika, lagern sich an den Bruchstellen Phosphatgruppen an. Dadurch wird die kompakte Struktur des inaktiven Zustandes aufgebrochen. Zwei solcher offener Dimere verbinden sich dann zu einem biochemisch aktiven tetrameren Zustand, der den Zelltod der beschädigten Eizellen einleitet.

Nun wollen die Forscher um Doetsch untersuchen, welches Enzym für die Übertragung der Phosphatgruppen zuständig ist und welche Stellen auf dem p63 Protein dadurch markiert werden. Die Arbeitsgruppe wird sich außerdem auf strukturelle Untersuchungen konzentrieren, um herauszufinden, wie genau der inaktive, dimere Zustand des Proteins stabilisiert wird.

Meistgelesene News

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.