Heilende Haut in der Petrischale

Die Behandlung chronischer Wunden effektiver machen und dem Patienten ermöglichen, selbst zu überprüfen, ob die offene Stelle abheilt oder ob Bakterien hinein gelangt sind, das wollen Forscher aus fünf Fraunhofer-Instituten. Im Übermorgen-Projekt »SkinHeal« bündeln sie ihre Kompetenzen.

Immer wieder bricht die Wunde auf. Soll man sie trockenlegen, wie es früher geraten wurde? Oder ist es besser, sie feucht zu halten, um das Gewebe ausreichend mit Nährstoffen zu versorgen und die Durchblutung in Gang zu halten? Bisher basieren die Therapien für chronische Wunden auf Erfahrung – verstanden ist der Heilungsprozess noch nicht. Forscher aus fünf Fraunhofer-Instituten haben sich zusammengetan, um das zu ändern. »Wir werden zunächst ein künstliches Wundmodell erstellen – also künstliche Haut, die eine Wunde hat«, erläutert Dr. Jörn Probst vom Würzburger Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC und Leiter von SkinHeal. »An diesem Wundmodell werden wir verschiedene Therapeutika testen. In einem weiteren Schritt wollen wir auch Immundiagnostika untersuchen, die uns Aufschluss darüber geben, wie die Wundheilung funktioniert.«

Kosten sparen bei klinischen Studien

Das künstliche Hautmodell bietet verschiedene Vorteile: Tierversuche lassen sich auf ein Minimum beschränken. Zudem können die Kosten für die Medikamentenentwicklung drastisch reduziert werden – ein immenses Potenzial bei bisher bis zu einer Milliarde Euro pro Wirkstoff. Was den Preis enorm in die Höhe treibt, sind die klinischen Studien: 90 Prozent der Wirkstoffe fallen dabei durch – meistens weil sie eine Placebo-Wirkung nicht signifikant übertreffen oder gegenüber bereits erhältlichen Mitteln keinen Mehrwert haben. »Mit einem In-vitro-Modell wie der künstlichen Wunde könnte man die Wirksamkeit der Medikamente bereits in einem früheren Stadium testen und den Kandidatenkreis für klinische Studien drastisch eingrenzen. Damit würden Aufwand und Kosten sinken«, sagt Probst.

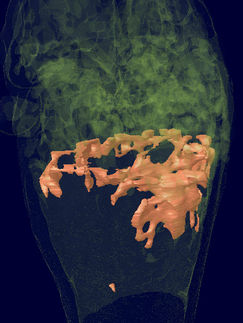

Gesunde Haut kann Prof. Heike Walles, Abteilungsleiterin im Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart, bereits herstellen. Nun machen sich die Forscher daran, auch Hautpartien mit Wunden im Labor wachsen zu lassen. Ist ihnen dieser Schritt geglückt, muss die künstliche Wunde zunächst den Test mit bereits bekannten Medikamenten bestehen. Verhält sie sich genauso wie die chronische Wunde eines Patienten?

Potenzielle Testmöglichkeit für neue Therapeutika

»Kommen wir in-vitro, also im Labor, zu den gleichen Ergebnissen wie bei klinischen Studien, können wir mit diesem System auch neue Therapeutika testen«, erläutert Probst. Das sind zum einen Wundeinlagen, an denen Forscher des ISC arbeiten. Diese Einlagen, die in der Wunde verbleiben und sich dort nach einigen Wochen auflösen, haben sie schon entwickelt, doch mit dem System können sie die Materialien auf recht einfache Weise optimieren. Die Kollegen vom Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME planen, an dem Modell Immundiagnostika zu entwickeln, also Wirkstoffe auf molekularer Basis. Und die Forscher der Fraunhofer-Einrichtung für Modulare Festkörper-Technologien EMFT werden die Wundflüssigkeit analysieren, um Rückschlüsse auf den Heilungsprozess zu ziehen. Nach drei Jahren soll der Nachweis erbracht sein, dass die Methode funktioniert: Zum einen kranke Haut im Labor herzustellen und zum anderen an diesem Hautmodell die verschiedenen Therapieformen zu testen. Basierend auf diesem System planen die Forscher anschließend eine klinische Studie.

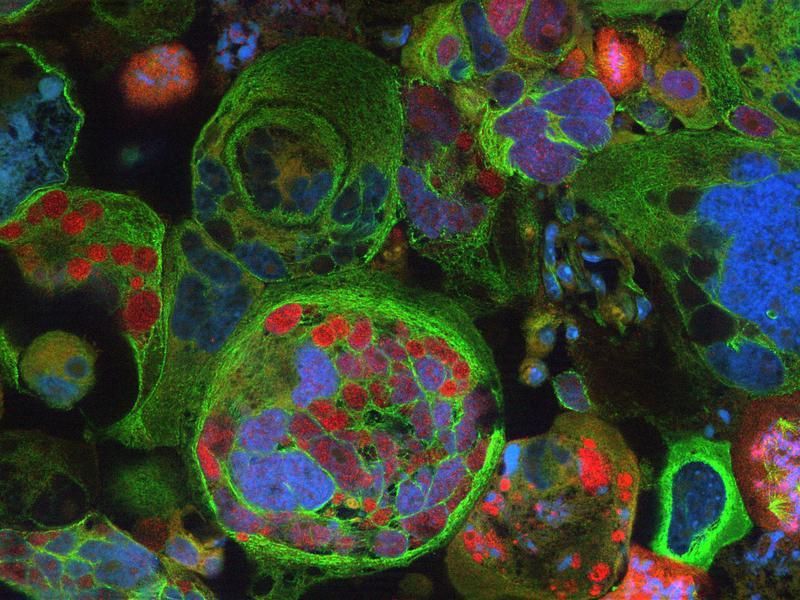

Selbsttest zum Stand der Wundheilung

An einem weiteren Ziel arbeiten die Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Bildgestützte Medizin MEVIS: Sie verbessern die fluoreszenzbasierte Bildgebung, die den Forschern und langfristig auch den Patienten selbst Aufschluss geben soll, ob die Wunde wie erhofft abheilt oder ob Bakterien hineingelangt sind. So lassen sich beispielsweise fluoreszierende Partikel an Enzyme koppeln, die an der Wundheilung beteiligt sind. Dazu präparieren die Forscher die fluoreszierenden Partikel so, dass sie spezifisch an die Enzyme binden, die bei der Wundheilung entstehen. Hat der Körper diese Enzyme nicht gebildet, können die fluoreszierenden Partikel keine Bindung eingehen, der Körper scheidet sie wieder aus. Untersucht man die Wunde mit einem Detektor und sie leuchtet, dann wissen die Forscher, dass sich viele dieser Enzyme in der erkrankten Hautpartie befinden – die Wunde heilt ab.

Ein anderer denkbarer Weg, um den Stand der Wundheilung zu überprüfen, wäre es, Fluoreszenzpartikeln, die an die Bakteiren binden, aufzutragen. Leuchtet die Wunde nach einigen Minuten unter dem Detektor, weiß der Patient, dass die Wunde infiziert ist und er einen Arzt aufsuchen muss. Bleibt die Wunde dunkel, kann der Patient sich sicher sein, dass die Wunde heilt. »Betrachtet man den demographischen Wandel, erkennt man, dass solche Selbstdiagnosen mehr und mehr gebraucht werden«, sagt Probst. Ziel des Projektes ist daher auch, altersgerechte und einfache Therapien zu entwickeln, die es dem Patienten ermöglichen, sich weitgehend selbst zu versorgen.