Nanostrukturen für die Schmierung im Gelenkersatz

Materialwissenschaftler der Universität Jena erforschen Proteinschichten in künstlichen Gelenken

Für ein Biomaterial im Körper ist entscheidend, dass es nicht abgestoßen wird und optimal funktioniert. Wichtig für die Akzeptanz ist dabei, wie sich körpereigene Proteine an Implantat-Oberflächen anlagern. Diese menschlichen Eiweiße schmieren darüber hinaus beispielsweise die natürlichen Knie- oder Hüftgelenke, indem sie auf dem Knorpel eine Proteinschicht bilden. Proteine werden aber auch in künstlichen Gelenken eingesetzt, um dort die Reibung und die dadurch entstehende Schädigung des Materials zu reduzieren.

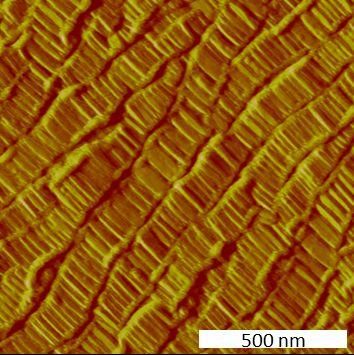

Rasterkraftmikroskopisches Bild einer nanokristallinen Lamelle einer orientierten UHMWPE-Oberfläche.

Thomas F. Keller/IMT/FSU Jena

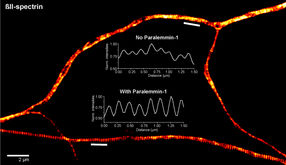

Bisher war jedoch weitgehend unbekannt, wie man am besten solche Proteine auf künstliche Materialien aufbringt und wie deren Oberfläche dafür am besten beschaffen sein muss. Dr. Thomas F. Keller von der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat diesen Prozess intensiv untersucht und gerade neue Erkenntnisse zur Anwendung des UHMWPE gewonnen. Das ultra-hochmolekulare Polyethylen (UHMWPE) dient als Verschleißpartner in den künstlichen Gelenken, die meist aus metallischen oder keramischen Komponenten bestehen. Der Wissenschaftler vom Lehrstuhl für Materialwissenschaft des Instituts für Materialwissenschaft und Werkstofftechnologie (IMT) hat jetzt zeigen können, dass sich Proteine, die selbst einige zehn Nanometer groß sind, bevorzugt an nanokristalline Lamellen des UHMWPE anlagern. Die Eigenschaft der Proteine, Netzwerke auszubilden, wird dadurch eingeschränkt, wie in der gerade erschienenen April-Ausgabe der internationalen Fachzeitschrift „ACS Nano“ zu lesen ist.

„Die Fähigkeit des UHMWPE, durch eine Nanostrukturierung Proteine gerichtet anzuordnen, kann für die Reibeigenschaften in neuen Gelenken wichtig sein“, sagt Dr. Keller. Denn Gelenke, wie das Knie oder die Hüfte, werden durch das eigene Körpergewicht oft einseitig belastet. „Und die Gelenke erzeugen während des Ganges eine zwar komplexe, aber im Wesentlichen unidirektionale Verschleißspur“, erläutert der Wissenschaftler.

Die neuen Erkenntnisse sollen am Lehrstuhl für Materialwissenschaft in Jena nun auch auf andere Implantatoberflächen mit Kontakt zur biologischen Umgebung, sogenannte „Biointerfaces“, übertragen werden, sagt der Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Klaus D. Jandt. „Durch molekulares Design auf der Nanoskala wollen wir weitere biologische Funktionen optimieren.“ Nicht nur den Verschleiß künstlicher Gelenke will er minimieren, Jandt denkt auch an ein optimiertes Einwachsverhalten von Implantaten. „In jedem Fall sollen die Entwicklungen letztendlich den Patienten zugute kommen“, betont der Jenaer Materialwissenschaftler.

Originalveröffentlichung

Meistgelesene News

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.