Wie Blutgerinnung mit Krebs und Blutvergiftung zusammenhängt

Forschungsergebnisse könnten neue Therapiemöglichkeiten eröffnen

Körperzellen produzieren in Stresssituationen vermehrt Blutgerinnungsfaktoren, z.B. Thrombin. Welche molekularen Mechanismen dabei wirken und wie Krebszellen von diesem Prozess profitieren, haben Wissenschaftler der Molecular Medicine Partnership Unit (MMPU), einer Kooperation zwischen der Medizinischen Fakultät der Universität und dem European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg, entdeckt.

Die Erkenntnisse eröffnen neue Möglichkeiten, Krebszellen zu bekämpfen. Die Studie gibt auch neue Hinweise für die Behandlung von Blutvergiftung (Septikämien), bei der die erhöhte Blutgerinnung immer noch die Haupttodesursache darstellt.

Molekulares Relikt aus Urzeiten

Stress war für unsere urzeitlichen Vorfahren oft mit lebensbedrohlichen Gefahren verbunden mit dem Risiko bei Kampf oder Flucht Blut zu verlieren. Deshalb reagiert unser Körper auf Stress unter anderem damit, reichlich Blutgerinnungsfaktoren herzustellen.

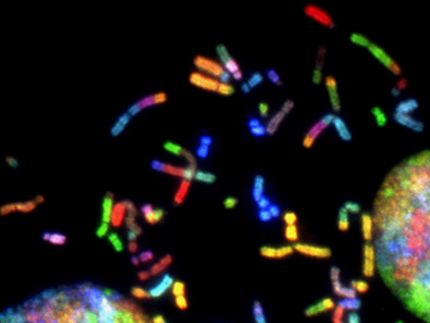

Menschen mit Krebs leiden häufig an einer erhöhten Blutgerinnung, die nicht selten zu zahlreichen Blutgerinnseln in den Venen führt. In den letzten Jahren haben die Mediziner diesen Zusammenhang auch umkehren können: Sie haben erkannt, dass Menschen mit einer aktivierten Blutgerinnung ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Neueste Studien zeigen, dass Medikamente, die die Blutgerinnung hemmen, helfen können, Krebs zu behandeln oder vorzubeugen. Wie genau Blutgerinnung und Krebsentwicklung allerdings miteinander verbunden sind, war bisher unklar.

Neuen Regulationsmechanismus entdeckt

„Zum ersten Mal haben wir nun auf molekularer Ebene einen Hinweis gefunden, der uns diese rätselhafte Beziehung zwischen erhöhter Gerinnungsaktivität und dem Verlauf einer Krebserkrankung erklären könnte“, sagt Dr. Sven Danckwardt, der die Untersuchungen an der MMPU durchgeführt hat.

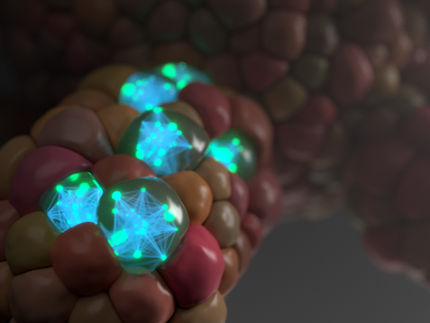

Unter normalen Umständen stellen unsere Zellen relativ wenig Thrombin her. Bestimmte Eiweiße behindern den Produktionsprozess. Danckwardt und seine Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe um Professor Andreas Kulozik und Professor Matthias Hentze konnten jetzt zeigen: Geraten Zellen durch Entzündungsprozesse in Stress - dies ist z.B. bei Krebs der Fall – blockiert ein Eiweiß namens p38 MAPK die Proteine, die normalerweise die Produktion von Thrombin drosseln. Die Thrombinmenge steigt also.

Die durch Krebs verursachte Entzündungsreaktion könnte also zu erhöhten Thrombinspiegeln führen. Das würde auch erklären, warum Krebspatienten häufiger an Blutgerinnseln leiden.

Wie Krebszellen von einem Blutgerinnungsfaktor profitieren

Neben seiner Rolle als Blutgerinnungsfaktor trägt Thrombin auch zur Bildung neuer Blutgefäße bei, und es ist fähig, die extrazelluläre Matrix, also den Kitt, der die Zellen zusammenhält, aufzulösen. Möglicherweise erhöhen also Krebszellen ihre Thrombinproduktion, um sich besser ausbreiten zu können. Das Thrombin könnte es ihnen erleichtern, in neues Gewebe einzudringen und neue Blutgefäße herzustellen, die die zusätzlichen Tumorzellen versorgen.

Dies könne erklären, warum Menschen mit Blutgerinnungsproblemen ein höheres Krebsrisiko haben können, so die Forscher.

Molekulare Erkenntnisse beeinflussen Therapie

Die Heidelberger Wissenschaftler fanden heraus, dass p38 MAPK die Thrombinproduktion auch während einer Blutvergiftung beeinflusst. Eine Blutvergiftung tritt auf, wenn Bakterien oder andere Krankheitserreger in die Blutbahn eintreten und sich im gesamten Körper ausbreiten, was mit einer ausgedehnten Infektion und Gerinnungsproblemen einhergeht.

„Zu wissen, welche Moleküle genau involviert sind, und wie sie funktionieren, hat eine große Bedeutung für die Behandlung, vor allem, da Medikamente, die p38 MAPK hemmen, bereits für andere Anwendungsgebiete klinisch getestet werden“, sagt Professor Matthias Hentze, Vize-Direktor des EMBL und Co-Direktor der MMPU, und fügt hinzu: „Diese Medikamente könnten gute Kandidaten für mögliche Krebs- oder Blutvergiftungs-Therapien sein.“

Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Klinik und Grundlagenforschung

„Diese Studie zeigt den Nutzen von Partnerschaften wie der MMPU, die eine Brücke schlagen zwischen klinischer Forschung und Grundlagenforschung“, resümiert Professor Andreas Kulozik, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg und Co-Direktor der MMPU. Das Universitätsklinikum Heidelberg und das EMBL arbeiten bereits seit 2002 im Rahmen der MMPU erfolgreich zusammen. Ziel ist es, molekularbiologische Grundlagenforschung mit klinischer Medizin zu verknüpfen und so ein tieferes Verständnis für verschiedene Erkrankungen zu erlangen.