Zellulärer Systemabsturz verursacht Alzheimer

Max-Planck-Forscher decken auf, wie Proteinaggregate zu neurodegenerativen Krankheiten führen können

Wenn Proteine miteinander verklumpen, kann das neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer, Huntington oder Parkinson zur Folge haben. Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Biochemie (MPIB) in Martinsried bei München haben jetzt einen wichtigen Mechanismus aufgedeckt, der klärt, wie und warum für die Zelle giftige Proteinaggregate entstehen und welche Proteine dafür anfällig sind. "Nicht alle Proteine sind betroffen", sagt Heidi Olzscha, Doktorandin am MPIB. "Nur solche, die bestimmte strukturelle Eigenschaften aufweisen und deshalb wichtige biologische Funktionen erfüllen."

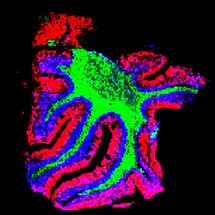

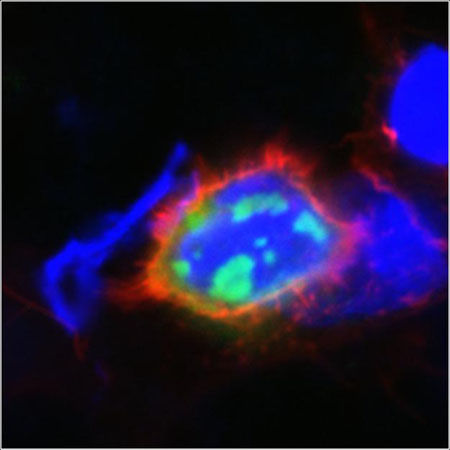

Toxische Proteinaggregate können neurodegenerative Krankheiten verursachen. In rot dargestellt ist die Zellhülle, blau das Zellinnere und grün die toxischen Aggregate.

Heidi Olzscha

Um ihre verschiedenen Funktionen im Körper wahrnehmen zu können, müssen Proteine korrekt gefaltet sein und die richtige dreidimensionale Struktur besitzen. Dafür sorgen Chaperone, die "molekularen Anstandsdamen" der Zelle. Erfüllen sie ihre Aufgabe nicht, sind Fehlfaltungen oder ein Verklumpen der Proteine die Folge, was wiederum zu neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Huntington oder Parkinson führen kann. Alzheimer etwa entsteht, weil die sich bildenden Proteinaggregate toxisch auf Nervenzellen wirken und diese absterben lassen. Nach Angaben von Alzheimer Forschung Initiative e.V. leiden in Deutschland schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen an dieser Krankheit, wobei das Risiko mit steigendem Alter zunimmt.

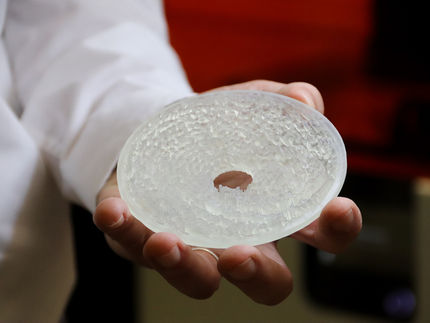

Wissenschaftler der Abteilung Zelluläre Biochemie am Max-Planck-Institut für Biochemie, die von F.-Ulrich Hartl geleitet wird, haben jetzt herausgefunden, wie Proteine zu Aggregaten verklumpen und warum das für Zellen schädlich ist. Im Reagenzglas haben sie künstliche Proteine ohne biologische Funktionen generiert und in Zellen eingeschleust. Diese verklumpten, zogen viele natürliche Proteine der Zelle in die Aggregate hinein und störten so deren Funktion. Mithilfe quantitativer Methoden der Proteomik konnten die Wissenschaftler zudem herausfinden, dass die betroffenen Proteine bestimmte strukturelle Eigenschaften gemeinsam haben, die eine Aggregation erst ermöglichen: Sie sind groß, besitzen mehrere Funktionsbereiche und weisen eine erhebliche, ungeordnete Struktur auf.

"Hierbei handelt es sich um Proteine, die nicht nur viele, sondern vor allem äußerst wichtige Funktionen in der Zelle erfüllen", erklärt Martin Vabulas. "So sind sie beispielsweise für die Organisation und Stabilität innerhalb der Zelle, die Umwandlung von DNA in RNA oder die Herstellung von Proteinen verantwortlich. Werden mehrere dieser essentiellen zellulären Funktionen gleichzeitig gestört, führt das zum zellulären Systemabsturz. Krankheiten wie Alzheimer, Huntington oder Parkinson sind die Folge."

Eine erhöhte Bildung von Chaperonen könnte diese Proteinaggregationen verhindern. Die Chaperone schirmen die Aggregate ab, sodass sie nicht mehr mit anderen Proteinen in Kontakt treten können. Dies könnte ein möglicher Ansatzpunkt im Kampf gegen neurodegenerative Krankheiten sein und helfen, Alzheimer, Huntington oder Parkinson schon von vornherein zu verhindern, hoffen die Wissenschaftler.