Komplexer Vorfahre der Landpflanzen fast eine Milliarde Jahre alt

Forschungsteam untersucht Vielfalt und Evolution von Grünalgen und entdeckt frühe Vielzelligkeit

Landpflanzen sind in ihren Bauplänen extrem vielfältig. Von allen Organismen, die Fotosynthese betreiben, sind sie in ihren Formen und Strukturen am komplexesten. Mit ihnen eng verwandte Grünalgen sind einfacher gebaut: Die Lebewesen mancher Arten bestehen nur aus einer Zelle, andere Arten sind mehrzellig und etwa fadenförmig oder verzweigt. Wie hat sich die morphologische Komplexität im Laufe der Evolution herausgebildet? Dem sind Forschende unter Leitung der Universität Göttingen bei Streptophyten, zu denen die Landpflanzen und viele Grünalgen gehören, auf den Grund gegangen. Mit modernen Methoden blickten sie weit in die Vergangenheit und untersuchten Vorfahren, die lange vor den ersten Landpflanzen entstanden sind. Die neuen Erkenntnisse präzisieren die Verwandtschaftsverhältnisse in einer Gruppe von Grünalgen und datieren das Aufkommen des ältesten mehrzelligen Vorfahren auf fast eine Milliarde Jahre zurück. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlicht.

Die Studie befasste sich mit einer wichtigen Gruppe von Grünalgen, den Klebsormidiophyceae. Diese Algen sind für ihre Fähigkeit bekannt, weltweit sehr verschiedene Lebensräume zu besiedeln. Die Forschenden nahmen Proben aus den heißesten bis zu den kältesten Regionen, von der Atacama-Wüste bis zur Antarktis, aus Bächen, Flüssen, Seeufern, Mooren und Bergbaufolgelandschaften, von Boden, Felsen, Baumrinde, Sanddünen, Stadtmauern und Gebäudefassaden. Dr. Tatyana Darienko vom Institut für Mikrobiologie und Genetik der Universität Göttingen sagt: „Es ist faszinierend, dass die winzigen, robusten Organismen in ihrer Morphologie so vielfältig und zudem extrem gut an das Leben in teils rauer Umwelt angepasst sind.“ Ziel der umfassenden Probensuche war es, eine globale Verbreitungskarte der Algen zu erstellen, die deren Anpassungsfähigkeit, ökologische Bedeutung und verborgene Vielfalt hervorhebt.

Die Ergebnisse zur Verbreitung und Ökologie der Algen flossen in umfangreiche genetische Analysen ein. Hierbei gingen die Forschenden der Frage nach, wann verschiedene Arten aus ihren gemeinsamen Vorfahren hervorgegangen sind. Mit einer Methode, die metaphorisch „molekulare Uhr“ genannt wird, verglichen sie die Erbinformation der Arten. Dabei gilt: Je unterschiedlicher die DNA-Sequenzen zweier Arten, desto länger ihre getrennte Entwicklung. So lassen sich die Zeitpunkte der Artbildung abschätzen. Bei der Aufklärung der Vergangenheit kamen übliche Marker wie Gene, die für die Fotosynthese relevant sind und in jeder Alge vorkommen, jedoch an ihre Grenzen. Daher analysierte das Team in einer sogenannten Hochdurchsatz-Sequenzierung erstmals hunderttausende Gene der Algen und wählte daraus über 800 neue Marker aus, um die Genauigkeit der Analysen zu steigern. „Unser Ansatz, der als Phylogenomik bekannt ist, bestand darin, die Evolution unter Berücksichtigung ganzer Genome oder großer Teile von Genomen zu rekonstruieren“, erklärt Dr. Iker Irisarri vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels. „Mit dieser leistungsfähigen Methode lassen sich evolutionäre Zusammenhänge mit sehr hoher Präzision aufdecken.“

Heraus kam ein neuer Stammbaum, der die Algen in drei Ordnungen gruppiert und neue Hinweise zu ihrem Ursprung gibt. „Durch das tiefe Eintauchen in die Phylogenomik und mit unserer ‚molekularen Uhr‘ haben wir den Vorfahren der Klebsormidiophyceae enthüllt – ein mehrzelliger Organismus, dessen Nachkommen vor über 800 Millionen Jahren begannen, sich in drei Linien aufzuspalten“, sagt Maaike Bierenbroodspot, Doktorandin in Angewandter Bioinformatik an der Universität Göttingen. Mit dieser Erkenntnis untersuchten die Forschenden letztlich die Evolution der Vielzelligkeit in der Gruppe der Streptophyten. Sie entdeckten, dass ein gemeinsamer Vorfahre der Landpflanzen, der Klebsormidiophyceae und weiterer Algen bereits mehrzellig war. Prof. Dr. Jan de Vries vom Institut für Mikrobiologie und Genetik der Universität Göttingen fasst zusammen: „Das genetische Potenzial für Vielzelligkeit war bei den Streptophyten früher vorhanden, als bislang angenommen. Das deutet auf einen lang zurückliegenden Ursprung dieses entscheidenden Merkmals vor fast einer Milliarde Jahren hin.“

Originalveröffentlichung

Meistgelesene News

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

AICOS Technologies AG - Allschwil, Schweiz

Ausblick auf 2019: Neue Medikamente können die Versorgung vieler Patienten verbessern - Rund ein Drittel der Neueinführungen dürften Krebsmedikamente sein

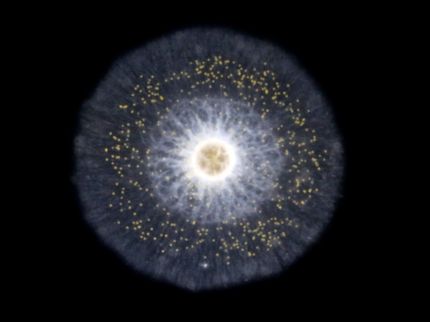

Strichcodes erweitern die Bandbreite von hochauflösenden Sensoren - Optische Barcodes für Multimode-Sensorik haben potenzielle Anwendungen in der biomedizinischen Diagnostik, Umweltüberwachung, chemischen Sensorik und anderen Bereichen

Therapie gegen vorzeitiges Altern rückt näher - Forscher entdecken Mechanismus, der die Zellfunktion nach Genomschäden wiederherstellt

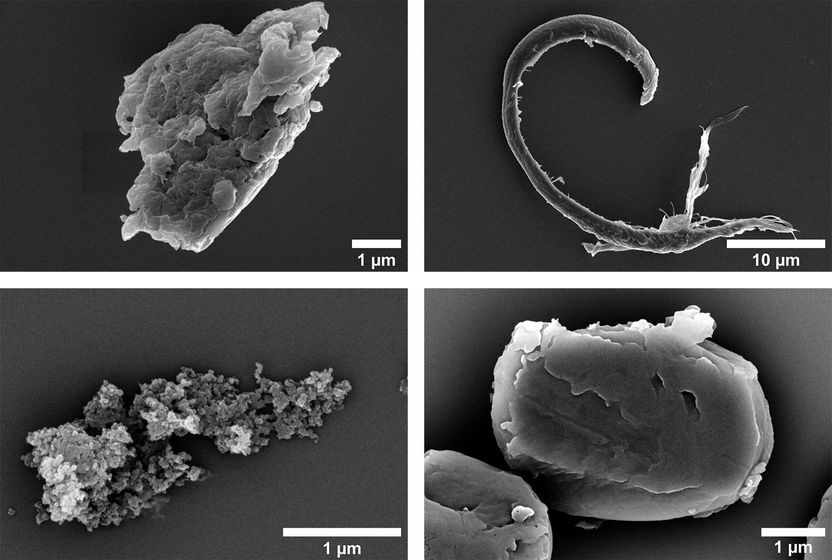

Von Staub lernen: Gesundheitsgefahren von Mikropartikeln verglichen - Eigenschaften wie Größe, Form und Oberflächenbeschaffenheit von Mikropartikeln beeinflussen deren Gefährdungspotential für den Menschen

Merck investiert 62 Millionen Euro in neue Qualitätskontrollanlage in Darmstadt - Teil des 1,5 Milliarden-€-Investitionsprogramms von Merck in Darmstadt bis 2025

Welt der Bakterien entschlüsseln - Neuer Ansatz zur DNA-Transformation und Genmutation in Bakterien entwickelt: Grundlage für neue Antibiotika und zellbasierte Therapien

Ausgeklügelter Mechanismus aufgedeckt: Zellen erben Schutz vor Sonnenbrand - Stressgranula bewahren Zellen vor den Folgen von UV-Strahlung

Kategorie:Psychopathologisches_Symptom

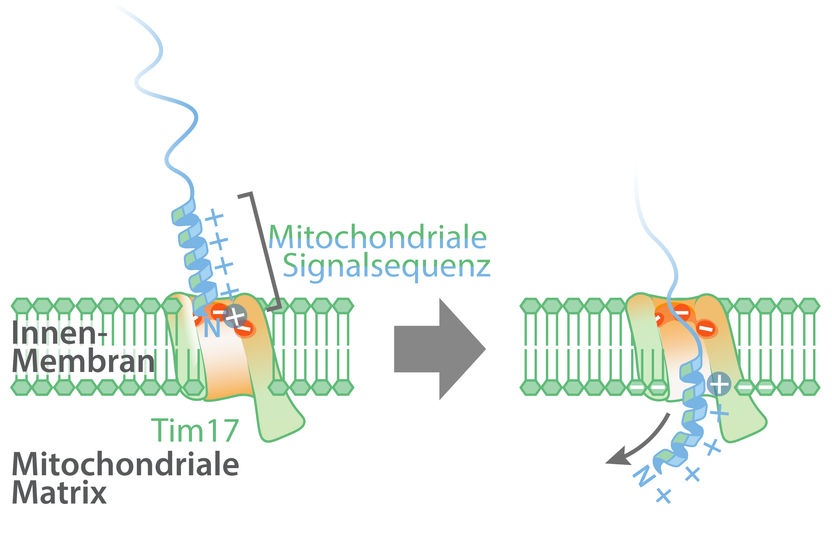

Freiburger Forschungsteam klärt signalabhängige Bildung von Mitochondrien auf - Die Erforschung mitochondrialer Proteine hat eine große medizinische Bedeutung für das Verständnis und mögliche Therapien unterschiedlicher Krankheiten

Spermien auf dem richtigen Weg - Forscher finden einen neuen Mechanismus der männlichen Unfruchtbarkeit