Tumorbekämpfung bis zur letzten Krebszelle

Forschende des PSI haben ein neues Medikament entwickelt, das die Überlebenschancen von Patienten mit metastasierendem Prostatakrebs erhöhen könnte

Im Projekt PROGNOSTICS wird das Medikament nun an Patienten getestet. Dafür bekommt ein Forschungskonsortium des Paul Scherrer Instituts, des Universitätsspitals Basel und der ETH Zürich eine Förderung von zwei Millionen Franken.

Hauptantragsteller von PROGNOSTICS (von links nach rechts): Roger Schibli, Leiter des Zentrums für radiopharmazeutische Wissenschaften ETH-PSI; Damian Wild, Leiter Nuklearmedizin Universitätsspital Basel; Nicola Aceto, ETH Zürich, Departement Biologie

Paul Scherrer Institut

In der Schweiz erkranken jedes Jahr etwa 7100 Männer neu an Prostatakrebs – etwa 1400 von ihnen sterben, weil der Tumor bereits Metastasen gebildet hat und nicht mehr auf die gängigen Behandlungen anspricht. Für diese Patienten gibt es jetzt neue Hoffnung: Im Projekt PROGNOSTICS (PeRsOnalized theraGNOstics of metaStaTIC proState cancer) testen die Teams um Roger Schibli vom PSI, Damian Wild vom Universitätshospital Basel und Nicola Aceto von der ETH Zürich ein neues radioaktives Medikament, das vielversprechender sein könnte als bisherige Radiopharmaka. Das Projekt wird mit 2 Millionen Franken gefördert, wovon 1,7 Millionen aus der strategischen Förderlinie „Personalisierte Gesundheit und verwandte Technologien“ des ETH-Bereichs stammen. Der Start des Projekts ist im Juli 2023 geplant, die klinische Studie beginnt 2024 mit einer Laufzeit bis Ende 2025.

Hoffnung für ein Drittel der Patienten

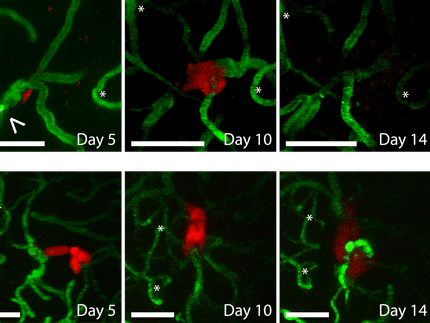

Etwa ein Drittel der Patienten mit metastasiertem Prostatakrebs spricht nicht ausreichend auf vorhandene Medikamente an, da einzelne Krebszellen überleben und neue Metastasen bilden können. Neuartige, radioaktive Substanzen könnten diesen Patienten in der Zukunft helfen. Am Paul Scherrer Institut wird seit etwa 10 Jahren an einem neuen Isotop – Terbium-161 – für den Einsatz in der Therapie geforscht. Die Forschungsgruppe um Cristina Müller am Zentrum für radiopharmazeutische Wissenschaften des PSI hat in Labortests gezeigt, dass Terbium-161 Tumore effektiv behandeln kann. Im Rahmen von PROGNOSTICS soll dieser vielversprechende Ansatz nun an 30 Patienten des Universitätsspitals Basel überprüft werden, bei denen andere Therapien nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben.

Bei dieser Art von Medikament handelt es sich um radioaktive Substanzen – sogenannten Radiopharmaka –, die in die Blutbahn gespritzt werden. Die Moleküle sind so konstruiert, dass sie an die Oberfläche von Tumorzellen andocken, wie ein Schlüssel im Schloss, nicht aber an gesunde Zellen. An einem Ende trägt das Medikament ein radioaktives Atom, das beim radioaktiven Zerfall Elektronen (beta minus Teilchen) aussendet. Diese bilden in der Tumorzelle aggressive Radikale, also sehr reaktionsfreudige Substanzen, die das Erbgut der Zelle angreifen und diese somit zerstören können.

Das Konsortium hat nun einen möglichen Grund identifiziert, warum Radiopharmaka, die heute bei Prostatakrebs zum Einsatz kommen, bei einem Drittel der Patienten nicht wirken. Die Elektronen, die beim radioaktiven Zerfall ausgesandt werden, deponieren zu wenig Dosis auf die kleinsten Metastasen oder einzelne Tumorzellen, sodass diese überleben.

Tumorzellen noch zielgenauer zerstören

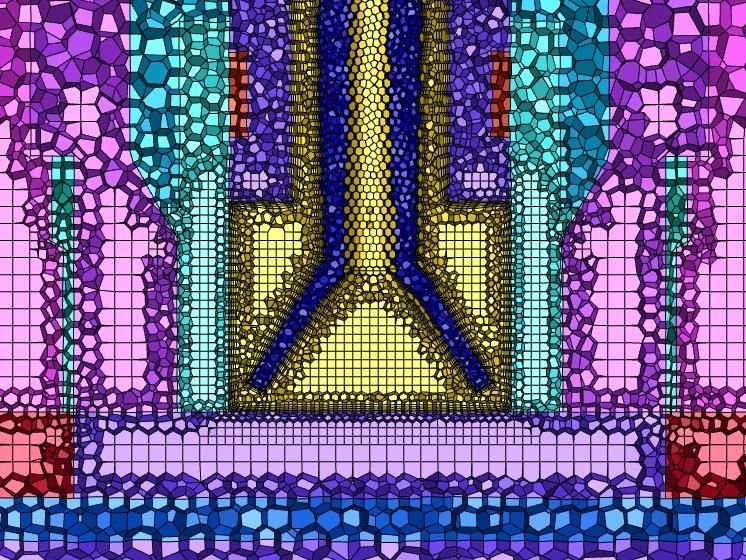

In PROGNOSTICS testen die Partner nun ein Medikament mit dem Isotop Terbium-161. Dieses Isotop emittiert Elektronen mit unterschiedlichsten Energien unter anderem sogenannte Konversions- und Auger-Elektronen. Diese haben eine geringe Energie und damit eine Reichweite von nur wenigen Mikrometern. Ihre Energie wird komplett in einer Zelle oder in einem Zellklumpen abgegeben und entsprechend zielgenauer wirkt deren Zerstörungskraft. Die Tumorzelle wird geschädigt, kann sich nicht mehr teilen und stirbt schliesslich ab, womit die Metastasenbildung verhindert wird.

In präklinischen Versuchen mit Mäusen konnte am PSI bereits gezeigt werden, dass dieser Ansatz Erfolg verspricht. In PROGNOSTICS soll das neue Medikament nun am Universitätsspital Basel getestet werden.

Das Projekt profitiert von der Isotopenentwicklung an den Grossforschungsanlagen des PSI unter der Leitung von Nicholas van der Meulen. PROGNOSTICS vereint Forschende aus Physik, Chemie, Biologie, Pharmazie und Medizin, die gemeinsam das Therapiekonzept von der Laborforschung bis zur Anwendung am Patienten entwickeln. Dies ist nicht das erste Mal, dass ein solch interdisziplinäres Projekt erfolgreich umgesetzt wird, wie Schibli betont: «In der Vergangenheit haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, translationale Medikamentenforschung erfolgreich zu betreiben.»

Sollte PROGNOSTICS erfolgreich sein und die erhofften Ziele erreicht werden, sind weitere, umfangreichere klinische Studien geplant.