Wie COVID-19 das Immunsystem verändert

Bisher unbekannten Effekt auf das Immunsystem entdeckt: Nach COVID-19 anfälliger für Sekundärinfektionen?

Infektionen mit dem Corona-Virus verursachen bei etwa drei bis zehn Prozent der Patienten einen schweren Verlauf von Covid-19. Ursache hierfür sind überschießende Entzündungsreaktionen, Blutgerinnungsstörungen und Schäden am Herz-Kreislauf-System. Ein Team um die Immunologin Anne Krug, Professorin am Biomedizinischen Centrum der LMU, hat nun in einer breit aufgestellten Studie, an der zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Biomedizinischen Centrums und des LMU Klinikums beteiligt waren, einen weiteren, bisher unbekannten Effekt auf das Immunsystem entdeckt: Die Wissenschaftler berichten im Fachmagazin PLOS Pathogens, dass als Folge einer SARS-CoV-2-Infektion nicht nur der Anteil bestimmter Immunzellen, der sogenannten dendritischen Zellen, im Blut stark abnimmt, sondern auch deren Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist. Dadurch könnten Patienten während und unmittelbar nach einer COVID-19 Erkrankung nach Ansicht der Forscher anfälliger für Sekundärinfektionen sein.

Symbolbild

pixabay.com

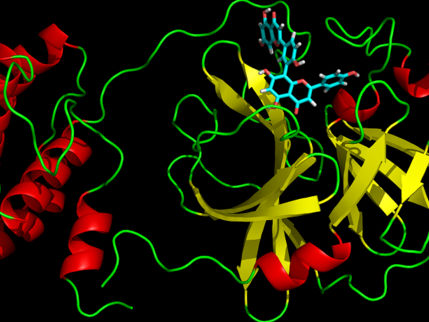

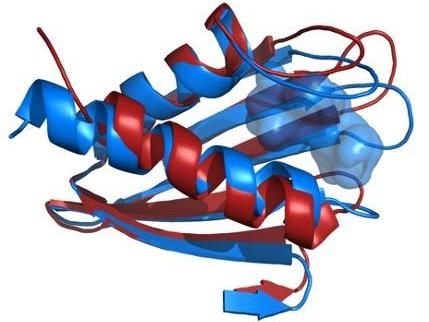

Dendritische Zellen lösen eine Immunantwort gegen Erreger aus, indem sie T-Zellen des Immunsystems aktivieren, die wiederum die Bildung von Antikörpern durch B-Zellen unterstützen. Wie sich eine Corona-Infektion dabei auswirkt, untersuchten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anhand von Blutproben von 65 COVID-19-Patientinnen und -Patienten, die am Klinikum der LMU behandelt worden sind. Zu ihrer Überraschung fanden sie, dass im Blut von COVID-19-Patienten weniger dendritische Zellen vorhanden waren als bei gesunden Probanden. Zudem aktivierten aus dem Blut der Patienten isolierte dendritische Zellen die T-Zellen schlechter. „Wir haben eigentlich erwartet, dass dendritische Zellen SARS-CoV-2-Infizierter T-Zellen stärker aktivieren können als dendritische Zellen von Gesunden“, sagt Krug. „Im längeren Verlauf der Erkrankung zeigten die dendritischen Zellen im Blut jedoch Veränderungen der Proteine an der Zelloberfläche, die eher zu einer Hemmung der T-Zell-Antworten führen.“ Es zeigte sich aber auch: 15 Tage nach der Diagnose hatten 90 Prozent der Patienten Antikörper gegen das SARS-CoV-2 Hüllprotein gebildet und viele Patienten zeigten eine Aktivierung der T-Zellen als Zeichen einer robusten Immunreaktion gegen das Virus. „Wir können also nicht sagen, dass sich negative Folgen bei der Immunantwort gegen das Coronavirus zeigen“, betont die Forscherin.

Möglicherweise schlechtere Immunantwort

Medizinisch bedeutsam seien diese Befunde dennoch, ist Krug überzeugt: Möglicherweise reagiere der Körper bei reduzierter Anzahl und gestörter Funktion dendritischer Zellen auf bakterielle oder virale Infektionen nach COVID-19 schwächer als erwartet. Oder Erreger wie Herpesviren, die viele Menschen in sich tragen, könnten reaktiviert werden, vermutet die Forscherin. Dieser mögliche Zusammenhang müsse in klinischen Studien weiter untersucht werden.

Aber wieso sinkt die Anzahl der dendritischen Zellen im Blut ab und warum reduziert sich ihre Fähigkeit T-Zellen zu stimulieren? Krug hat mehrere Hypothesen. „Es könnte sich um einen normalen, sinnvollen Regulationsvorgang handeln“, so die Forscherin. Bei COVID-19 komme es zu teils heftigen Entzündungsreaktionen – vielleicht versuche der Körper, inflammatorische Vorgänge herunterzuregulieren. Möglicherweise wandern dendritische Zellen aus dem Blut in entzündete Gewebe wie die Lunge ein, was die Reduktion der zirkulierenden Zellen erklären könnte. „Aber wir sehen auch, dass die Regeneration dendritischer Zellen ins Stocken gerät“, berichtet die Immunologin. Die Wissenschaftler vermuten, dass Patienten während und unmittelbar nach COVID-19 schlechter Immunantworten auslösen können. Im nächsten Schritt will die LMU-Immunologin diesen möglichen Zusammenhang weiter untersuchen und herausfinden, ob die beschriebenen Effekte auf das Immunsystem bei Langzeitbeschwerden nach SARS-CoV-2-Infektionen eine Rolle spielen.

Originalveröffentlichung

E. Winheim, L. Rinke, K. Lutz, A. Reischer, A. Leutbecher, L. Wolfram, L. Rausch, J. Kranich, P. R. Wratil, J. E. Huber, D. Baumjohann, S. Rothenfusser, B. Schubert, A. Hilgendorff, J. C. Hellmuth, C. Scherer, M. Muenchhoff, M. von Bergwelt-Baildon, K. Stark, T. Straub, T. Brocker, O. T. Keppler, M. Subklewe, A. B. Krug; "Impaired function and delayed regeneration of dendritic cells in COVID-19"; PLOS Pathogens; 2021

Meistgelesene News

Originalveröffentlichung

E. Winheim, L. Rinke, K. Lutz, A. Reischer, A. Leutbecher, L. Wolfram, L. Rausch, J. Kranich, P. R. Wratil, J. E. Huber, D. Baumjohann, S. Rothenfusser, B. Schubert, A. Hilgendorff, J. C. Hellmuth, C. Scherer, M. Muenchhoff, M. von Bergwelt-Baildon, K. Stark, T. Straub, T. Brocker, O. T. Keppler, M. Subklewe, A. B. Krug; "Impaired function and delayed regeneration of dendritic cells in COVID-19"; PLOS Pathogens; 2021

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

HELLP-Syndrom

Neuer Sensor misst Arsengehalt im Trinkwasser - Ausgründungsprojekt startet 2010

Röntgenaugen blicken tiefer in tödliche Krankheitserreger

Intrinsische_Aktivität

Glycolipide

Ferroptose – wichtiger Zelltodmechanismus umfassend dargestellt - Ferroptose spielt z.B. eine wichtige Rolle bei vielen Krebsarten, neurologischen Erkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt

Imiquimod

Caprinsäure

Arzneimittelinnovationen setzen sich in Deutschland langsamer durch als in anderen großen EU-Ländern - Evidenzbasierte Studie von IMS HEALTH zeigt Unterschiede auf

Musculus_coccygeus

Medulla_oblongata