Bakterien mit fluoreszierenden Nanosensoren detektieren

Leuchtende Kohlenstoff-Nanoröhren zeigen die Anwesenheit von Krankheitserregern an – schnell und einfach anwendbar

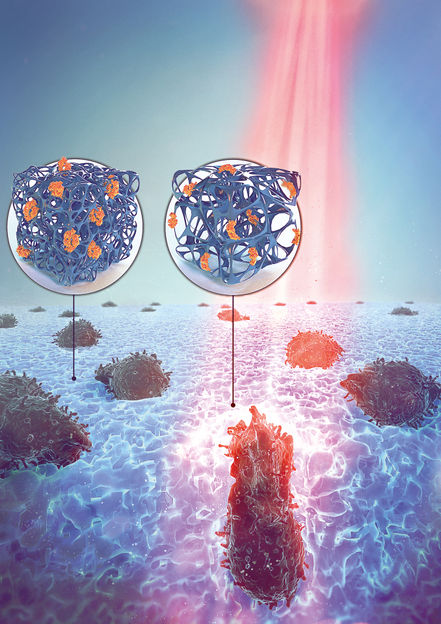

Eine neue Methode zur Detektion von Bakterien und Infektionen haben Forscher aus Bochum, Göttingen, Duisburg und Köln entwickelt. Sie nutzen fluoreszierende Nanosensoren, um Krankheitserreger schneller und einfacher aufzuspüren als das mit etablierten Verfahren möglich ist. Ein Team um Prof. Dr. Sebastian Kruß, früher an der Universität Göttingen, jetzt an der Ruhr-Universität Bochum (RUB), beschreibt die Ergebnisse in der Zeitschrift Nature Communications, online veröffentlicht am 25. November 2020.

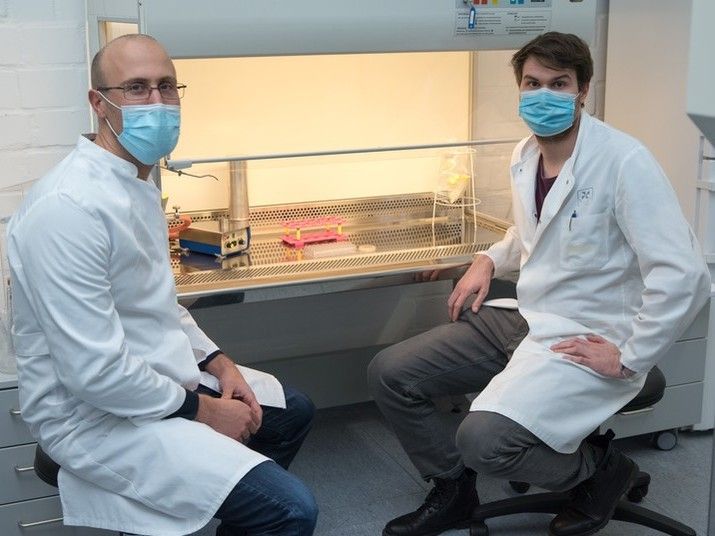

Ein Teil des Forschungsteams: Sebastian Kruß (links) und Robert Nißler

© Alexander Spreinat

Um Bakterien mit herkömmlichen Methoden zu detektieren, müssen Gewebeproben entnommen und analysiert werden. Die Gruppe um Sebastian Kruß möchte die Probenentnahme überflüssig machen und Krankheitserreger mit winzigen optischen Sensoren direkt am Ort der Infektion sichtbar machen.

Fluoreszenz verändert sich in Anwesenheit bakterieller Moleküle

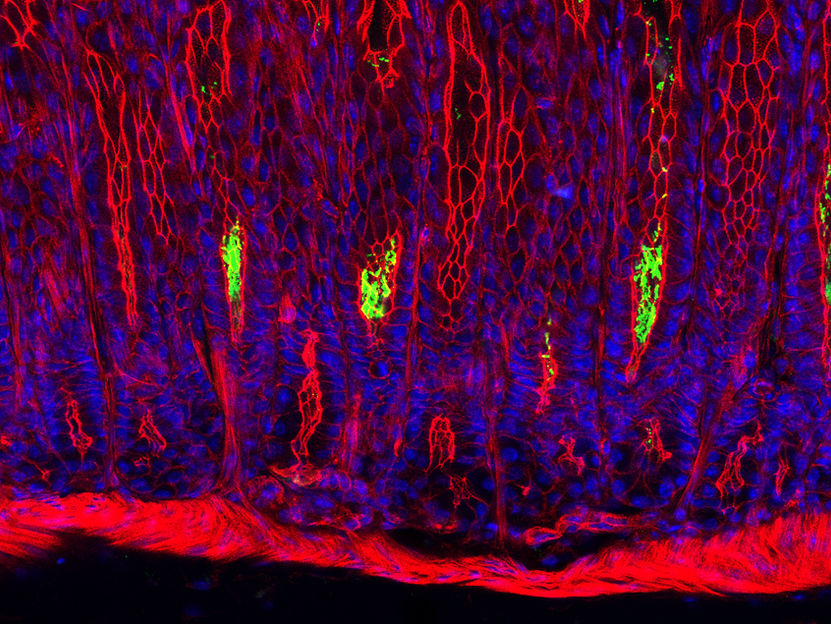

Die Sensoren basieren auf modifizierten Kohlenstoff-Nanoröhren mit einem Durchmesser von weniger als einem Nanometer. Bestrahlt man sie mit sichtbarem Licht, leuchten sie anschließend im für Menschen nicht sichtbaren Nah-Infrarotbereich mit einer Wellenlänge von etwa 1.000 Nanometer und mehr. Das Fluoreszenzverhalten ändert sich, wenn die Nanoröhren auf bestimmte Moleküle in ihrer Umgebung treffen. Da Bakterien einen charakteristischen Molekülmix absondern, kann das Leuchten der Sensoren somit die Anwesenheit bestimmter Erreger anzeigen. In der vorliegenden Arbeit beschreibt das Forschungsteam Sensoren für verschiedene bakterielle Motive, deren Kombination die Detektion und Differenzierung von gefährlichen Pathogenen erlaubt, die zum Beispiel mit Implantat-Infektionen assoziiert sind.

„Dass die Sensoren im Nah-Infrarot-Bereich funktionieren, ist für die optische Bildgebung besonders interessant, weil in diesem Bereich wesentlich weniger Hintergrundsignale existieren, die das Ergebnis verfälschen können“, sagt Sebastian Kruß, der die Gruppe Funktionale Grenzflächen und Biosysteme an der RUB leitet und Mitglied im Exzellenzcluster Ruhr Explores Solvation, kurz Resolv, ist. Licht dieser Wellenlänge dringt tiefer in menschliches Gewebe ein als sichtbares Licht, was das Auslesen der Bakterien-Sensoren auch unter Wundverbänden oder auf Implantaten ermöglichen könnte.

Weitere Anwendungsbereiche denkbar

„Dies könnte in Zukunft die Grundlange zur optischen Detektion von Infektionen auf intelligenten Implantaten sein, zu der keine Probenahme selbst mehr nötig ist. Somit ließe sich der Heilungsprozess oder eine mögliche Infektion schnell erkennen, was zu einer verbesserten Patientenversorgung führen könnte“, so Robert Nißler, Erstautor der Studie von der Universität Göttingen. „Die möglichen Anwendungsbereiche sind jedoch nicht darauf beschränkt“, ergänzt Kruß. „Auch eine bessere Schnelldiagnostik von Blutkulturen im Rahmen einer Sepsis ist in Zukunft denkbar.“

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

USA: Tierversuche für Arzneimittelentwicklung nicht mehr Pflicht - EMA sieht Zeit noch nicht gekommen

Entwicklung von Wirkstoffen gegen Parkinson - LCSB und Ksilink beschreiten gemeinsam neue Wege

Kategorie:Chirurgie

YMC-Triart Prep | Chromatographie-Sorbentien | YMC

Hatte schon der Neandertaler eine Fettleber? - Was uns die Archäogenetik über Lebersteatose bei alten und modernen Menschen sagt

Kategorie:Traditionelle_Chinesische_Medizin

Neuer Schnelltest: Nur noch wenige Sekunden bis zum Ergebnis - „Das neue Messverfahren eröffnet viele Anwendungsmöglichkeiten, bei denen Schnelligkeit und Zuverlässigkeit gefragt sind“

Stammzellen im Magen verteidigen sich gegen Bakterien - Eine Population dieser Zellen in der Magenschleimhaut bildet antimikrobielle Substanzen zum Schutz vor krankmachenden Bakterien

Verkehrskontrolle für Zellen - Forscher entwickeln Hydrogel, dessen Steifigkeit und Durchlässigkeit für Zellen mit Licht kontrollierbar ist

COVID-19: Eine potenzielle Therapie gegen Geruchsverlust