Das Chamäleon im Magen

Als eines der wichtigsten Erfolgsrezepte des krebserregenden Magenbakteriums Helicobacter pylori gilt seine extreme genetische Vielfalt

LMU-Mikrobiologen haben erforscht, wie sich der Helicobacter pylori an neue Wirte anpasst.

Symbolbild

Photo by Ante Hamersmit on Unsplash

Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung ist mit dem Magenbakterium Helicobacter pylori infiziert. Oft verläuft die Infektion symptomlos, sie kann aber auch verschiedene Magen-Darm-Beschwerden verursachen. Etwa ein Prozent der Infizierten erkranken an Magenkrebs. Eines der Hauptmerkmale des Erregers ist seine genetische Anpassungsfähigkeit – und diese kommt bereits kurz nach der Infektion zum Tragen, wie die LMU-Mikrobiologen Professor Sebastian Suerbaum und Professor Christine Josenhans und ihre Arbeitsgruppen am Max von Pettenkofer-Institut im Fachmagazin mbio berichten.

Für ihre Studie konnten die LMU-Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin auf eine einzigartige Sammlung von Bakterien zurückgreifen, die im Rahmen einer Impfstoffstudie gewonnen wurde. Dabei wurden menschliche Freiwillige mit H. pylori infiziert und die Infektion über zehn Wochen beobachtet. Am Ende des Zeitraums wurden die Bakterien wieder aus dem Magen isoliert und die Infektionen anschließend antibiotisch behandelt. Mit Hilfe moderner Genomsequenzierungsverfahren verglichen die Wissenschaftler den ursprünglichen H. pylori-Stamm mit den Isolaten, die sich drei Monate in den Freiwilligen entwickeln konnten.

Ihre Ergebnisse zeigten, dass bereits nach so kurzer Zeit zahlreiche Mutationen im bakteriellen Erbgut nachweisbar waren. Viele davon betrafen Gene, die direkt an der Interaktion zwischen Bakterium und Wirt beteiligt sind. Hierzu gehören Proteine der Zellhülle, aber auch Proteine, die Substanzen aus der Umgebung des Bakteriums aufnehmen können, sogenannte Transporter. Neben genetischen Veränderungen der Basensequenz konnten die Wissenschaftler auch epigenetische Veränderungen im DNA-Methylierungsmuster nachweisen, mit dem die Bakterien auf die spezifischen Verhältnisse in ihrem Wirt reagierten. Diese Ergebnisse erlauben nach Überzeugung der Wissenschaftler einen wichtigen Einblick in die frühe Phase der Anpassung des Krankheitserregers an seine menschlichen Wirte.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Hypovolämie

Hämatoxylin-Eosin-Färbung

Zülch-Preis 2018: Das Immunsystem bei neurologischen Erkrankungen

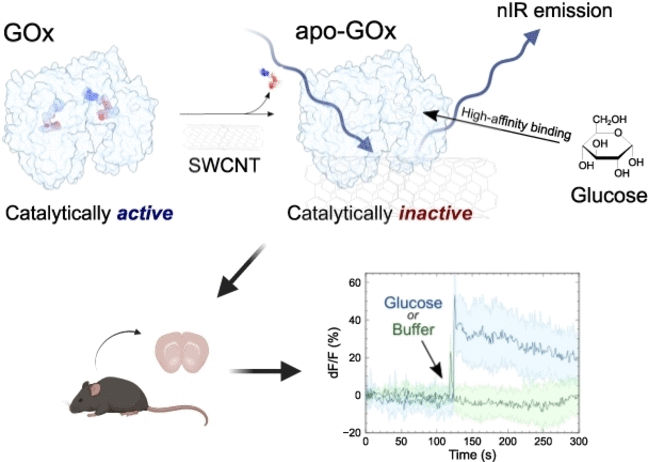

Kontinuierliche Blutzuckermessung - Empfindlicher, Gewebe-integrierbarer Nanosensor für Glukose mit inaktivem Enzym

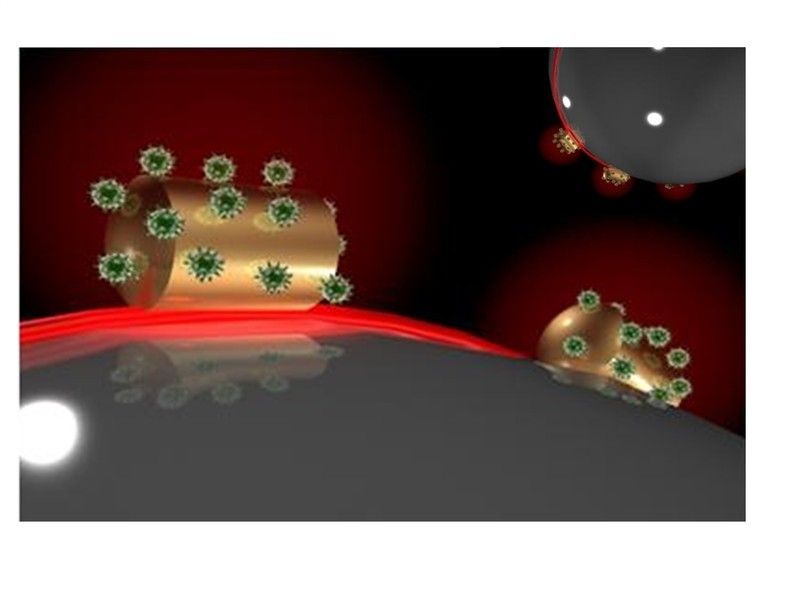

Ein Molekül auf der optischen Flüstergalerie - Mit einer Mikrokugel und einem Nanodrähtchen lassen sich einzelne unmarkierte Biomoleküle durch Licht nachweisen

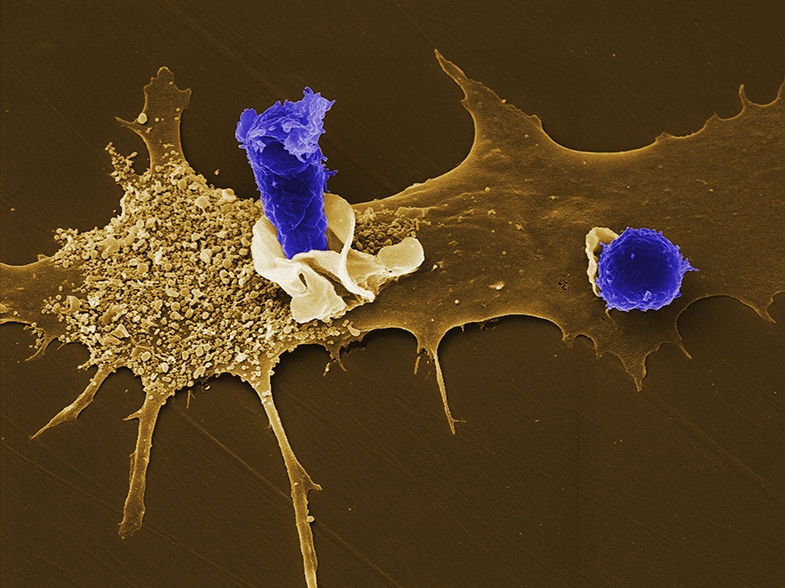

Impfung gegen Leberinfektionen - Forscher steigern die Effektivität von Impfungen gegen Viren, die sich in der Leber einnisten

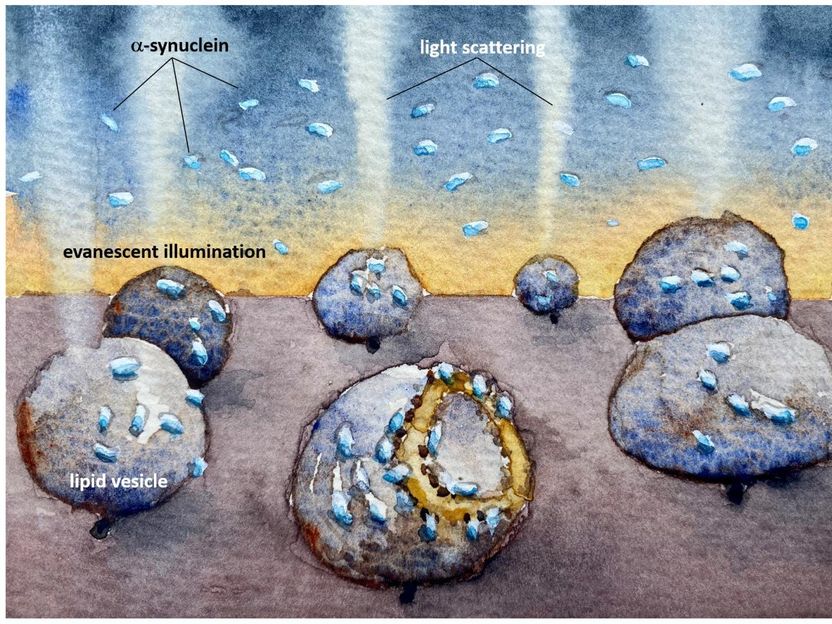

Neue Methode zeigt, wie das Parkinson-Protein die Zellmembranen schädigt - Methode ermöglicht es, winzige Mengen biologischer Moleküle ohne Verwendung von Fluoreszenzmarkern zu untersuchen

Infektionen durch Epstein-Barr-Viren: Zielstruktur für therapeutische Ansätze identifiziert

MEPACT von IDM Pharma in Europa für die Behandlung des nicht metastasierten, operablen Osteosarkoms zugelassen - Seit über 20 Jahren erste Zulassung eines neuen Wirkstoffs für die Behandlung des Osteosarkoms

Mikrobe des Jahres 2023: Bacillus subtilis – für Gesundheit und Technik - Schon jetzt ist Bacillus subtilis in vielen Industriezweigen unverzichtbar, und viele weitere Innovationen sind zu erwarten

Bakterielle Geräusche durch Graphenmembran enthüllt - Haben Sie sich jemals gefragt, ob Bakterien charakteristische Töne von sich geben?