Lungen-Organoide als ideales Testsystem für eine Corona-Infektion

Wissenschaftler untersuchen Wirkstoffe gegen das neue Virus an Organ-ähnlichen Zellkulturen

Forscher müssen die Wirkung neuer Medikamente und Impfstoffe zunächst in Zellkulturen und Versuchen an Tieren untersuchen, bevor sie diese Menschen verabreichen können. Als Modellsystem werden dafür heute zunehmend Kulturen menschlicher Zellen verwendet. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie in Berlin um Direktor Thomas F. Meyer haben ein Modell des menschlichen Lungenepithels entwickelt, an dem sie Wirkstoffe gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 untersuchen können.

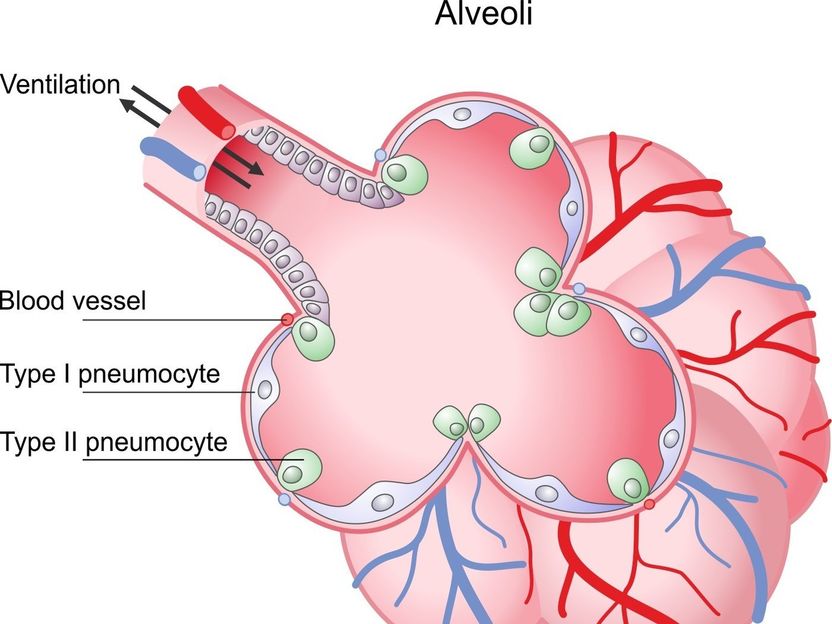

Grafische Darstellung eines Lungenbläschens. An den Typ II Pneumozyten dockt das Sars-CoV-2-Virus an.

© Diane Schad MPIIB

Mitte der 1990er begann Meyer am ehemaligen Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen, organähnliche Strukturen im Labor zu züchten, sogenannte Organoide. Zusammen mit Kollegen der Chirurgie der Universitätsklinik Tübingen stellte Meyer bereits erste Organoide aus Magenepithelzellen her. Zu dieser Zeit waren diese Kulturen noch kurzlebig, inzwischen jedoch haben Meyer und seine Kollegen ihre Methoden zur Kultivierung von Zellen so verbessert, dass die Organoide nahezu unbegrenzt am Leben erhalten werden können. So arbeiten die Forscher heute mit epithelialen Organoiden des Eileiters, des Gebärmutterhalses, der Prostata, der Gallenblase sowie der Lunge.

Epithelzellen der Lunge sind dabei eine besondere Herausforderung, denn sie besitzen das Potential, in viele unterschiedliche Zelltypen zu differenzieren, unter anderem in Typ-1- und Typ-2-Pneumozyten. Die Organ-ähnlichen Kulturen entstehen aus menschlichen Epithelzellen der unteren Atemwege, die sich dann zu Oberflächenzellen der Lungenbläschen entwickeln, den Alveolar-Epithelzellen.

Lungen-Organoide als ideales Testsystem

Die Typ-2-Pneumozyten produzieren lebenswichtige Proteine, die die Oberflächenspannung der Lungenbläschen reduzieren und so verhindern, dass diese kollabieren. Typ-1-Pneumozyten sind im Gegensatz dazu dünne, flache Zellen, die für den Gasaustausch zwischen Lungenbläschen und Blutgefäße verantwortlich sind. Zahlreiche Krankheitserreger, darunter auch das Sars-CoV-2-Virus, docken an den Typ-2-Pneumozyten an.

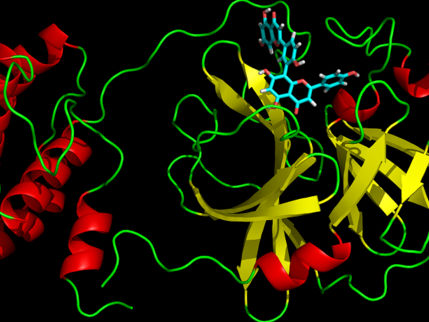

Die Lungen-Organoide von Thomas Meyer sind daher ein gutes Modellsystem, an dem die Forscher die Wirkung von antiviralen Medikamenten und Impfstoffen gegen das neue Virus erproben können. Bereits zuvor hatten die Wissenschaftler die Epithelzellen zu Untersuchungen mit Influenza-Viren eingesetzt. Ein besonders wichtiges Merkmal für die Covid-19-Forschung besteht nun darin, dass diese primären menschlichen Epithelzellen den ACE-2 Rezeptor produzieren, der SARS-CoV-2 als Eintrittspforte dient. Außerdem handelt es sich im Gegensatz zu den meisten anderen verwendeten Zellen um gesunde Zellen. Solche Zellen spiegeln die Wirkung einer Behandlung mit antiviralen Substanzen authentischer wider als Tumorzelllinien. Damit könnten dringend benötigte Medikamente gegen Covid-19 rasch identifiziert werden.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.