Testosteron aktiviert Risiko-Gene für Autismus

Wissenschaftler finden Erklärung für höheres Erkrankungsrisiko bei Jungen

Autismus tritt viermal häufiger bei Jungen als bei Mädchen auf. Wissenschaftler der Abteilung Molekulare Humangenetik des Universitätsklinikums Heidelberg haben dafür nun erstmals eine Erklärung gefunden: Ihre Untersuchungen an menschlichen Zellen und Gehirnbereichen von Mäusen zeigten, dass das männliche Geschlechtshormon Testosteron in der Zeit vor und nach der Geburt bestimmte Risiko-Gene im Gehirn deutlich stärker aktiviert. Bisher war nur bekannt, dass Defekte in diesen speziellen Genen ein starker Risikofaktor für das Auftreten der neuronalen Entwicklungsstörung sind. Die neuen Ergebnisse lassen nun darauf schließen, dass sich diese Gendefekte möglicherweise stärker auf das Gehirn männlicher als weiblicher Individuen auswirken.

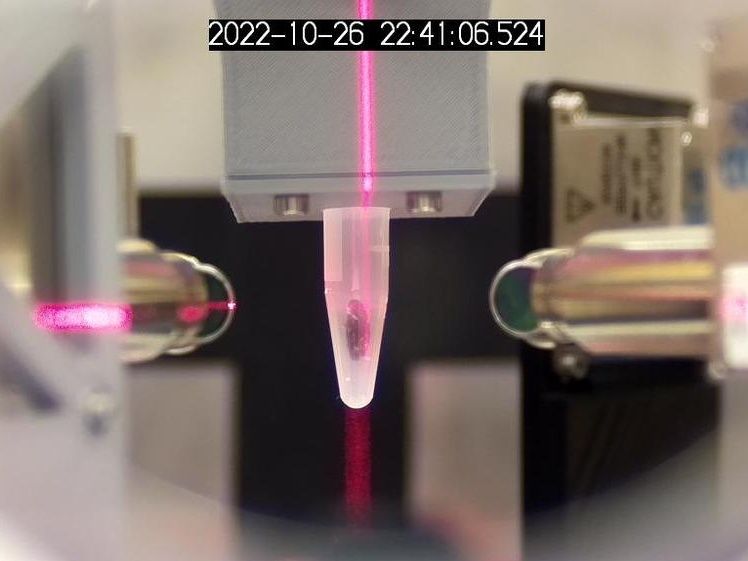

Neuronal differenzierte Zellen aus kindlichen Hirntumoren. Wissenschaftler des Universitätsklinikums Heidelberg entdeckten mit Hilfe dieser Zellen, dass die Aktivierung der Risiko-Gene für Autismus von der Bindung des Testosterons an einen sogenannten Androgen-Rezeptor abhängt.

Universitätsklinikum Heidelberg

Bei Autismus ist die Entwicklung der Nervenzellen im Gehirn gestört. Eines von 68 Kindern (rund 1,5 Prozent) ist betroffen. Die typischen Symptome machen sich bereits früh bemerkbar, so dass die Diagnose meist vor dem dritten Lebensjahr gestellt wird. Autistische Menschen haben Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion, in der Kommunikation und Wahrnehmungsverarbeitung und zeigen oft intensive, spezielle Interessen und Fähigkeiten, sowie sich wiederholende (repetitive) und eng beschränkte (restriktive) Verhaltensmuster. Diese Merkmale autistischen Verhaltens können jedoch von Patient zu Patient stark variieren - man spricht deshalb von einem Autismus-Spektrum.

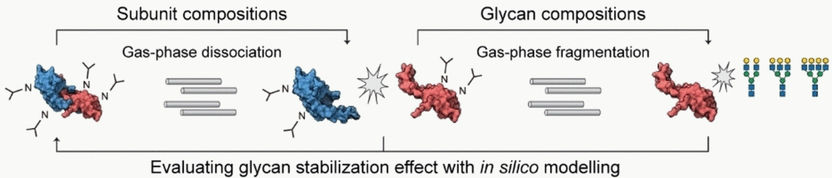

Obwohl in den vergangenen Jahren zahlreiche - hauptsächlich genetische - Risikofaktoren für das Auftreten einer autistischen Störung entdeckt wurden, sind die genauen Entstehungsmechanismen noch unklar. "Nun haben wir einen ersten Hinweis, warum - jedenfalls in Bezug auf eine wichtige Gruppe der zahlreichen Risiko-Gene - Jungen ein so deutlich höheres Autismus-Risiko haben als Mädchen", sagt Seniorautorin Prof. Dr. Gudrun Rappold, Direktorin der Abteilung Molekulare Humangenetik. Die Tests ihrer Arbeitsgruppe ergaben, dass im jungen Gehirn männlicher Mäuse bestimmte Gene namens SHANK1, 2 und 3 verstärkt in Proteine übersetzt werden und dass dies durch höhere Mengen des Geschlechtshormons Testosteron beeinflusst wird. Die Heidelberger Arbeitsgruppe erforscht die SHANK-Gene seit Jahren, denn Defekte in diesen Abschnitten der Erbinformation spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Autismus und anderen psychischen Erkrankungen.

Mehr Testosteron - mehr Shank-Protein - höhere Durchschlagskraft von Gendefekten

Für die Tests verwendete das Team eine Zellkultur aus kindlichen Hirntumoren (Neuroblastom) als Modell für sich entwickelnde Nervenzellen. Die Wissenschaftler entdeckten in diesen Zellen, dass die Aktivierung der SHANK-Gene von der Bindung des Testosterons an einen sogenannten Androgen-Rezeptor abhängt. Wurde dieser Rezeptor blockiert, entfiel die starke Aktivierung der Risiko-Gene. "Das konnten wir bei Untersuchungen an Gehirnbereichen junger Mäuse, bei denen dieser Androgen-Rezeptor nicht gebildet wird, bestätigen: Bei ihnen wurden diese Gene deutlich schwächer aktiviert als bei Kontroll-Tieren mit intakten Rezeptoren", erklärt Dr. Simone Berkel, die diese Studie zusammen mit dem Doktoranden Ahmed Eltokhi durchführte.

Die Forscher untersuchten zudem die Shank-Proteinmenge im Gehirn junger männlicher und weiblicher Mäusen vor und nach der Geburt. Bei männlichen Tieren, die von Natur aus mehr Testosteron in Blut und Gehirn haben, fanden sich auch deutlich höhere Mengen an Shank-Proteinen als bei weiblichen Tieren. "Wir gehen davon aus, dass die größere Menge an Shank-Protein im männlichen Gehirn die ,Durchschlagskraft´ von Defekten in den SHANK-Genen erhöhen und daher zu einem höheren Autismus-Risiko führen", folgert Rappold.

Originalveröffentlichung

Berkel S, Eltokhi A, Fröhlich H, Porras-Gonzalez D, Rafiullah R, Sprengel R, Rappold GA; "Sex hormones regulate SHANK gene expression"; Front Mol Neurosci.; 2018 Sep 25;11:337.

Eltokhi A, Rappold G, Sprengel R; "Distinct Phenotypes of Shank2 Mouse Models Reflect Neuropsychiatric Spectrum Disorders of Human Patients With SHANK2 Variants"; Front Mol Neurosci.; 2018 Jul 19;11:240.