Tiefer Blick in die Gehirnfunktion

Neuer Ansatz, um die "Kernfunktionen" von Hirnarealen zu verstehen

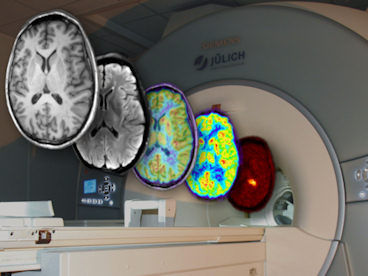

Wie das Gehirn die beeindruckende Vielfalt unseres Denkens, Fühlens und Handelns hervorbringt, wird seit Jahren mit bildgebenden Verfahren wie der funktionellen Magnetresonanztomographie erforscht. Doch trotz mittlerweile zehntausender Studien dieser Art ist es schwierig geblieben, die genauen Funktionen von Hirnregionen zweifelsfrei zu identifizieren. Jülicher und Düsseldorfer Neurowissenschaftler schlagen nun einen neuen Ansatz vor, um die basalen „Kernfunktionen“ systematisch ans Licht zu bringen.

In mehr als 20 000 publizierten Studien mit fMRT und PET-Bildgebung wurden Millionen Hirnbilder und Aktivierungen bei unterschiedlichsten Bedingungen gesammelt.

Forschungszentrum Jülich

Da zunehmend große Datenmengen aus zahlreichen neurowissenschaftlichen Studien zugänglich werden, könnten nun mit Metaanalysen neue Erkenntnisse gewonnen werden, die mit Einzelstudien nicht sichtbar werden, argumentieren die Forscher in der aktuellen Ausgabe von Trends in Cognitive Science. Dabei wird die Gesamtheit der Aktivitäten betrachtet, die in verschiedenen Studien einer Hirnregion zugeordnet werden kann und nicht eine einzelne Aktivität, die durch ein bestimmtes Verhalten in einer Hirnregion ausgelöst wird.

Mit der in den 1990ern entwickelten funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT) können Wissenschaftler die Gehirnaktivität eines Probanden verfolgen, während dieser im MRT-Scanner eine Aufgabe ausführt oder auf Reize reagiert. Bis heute ist die das Verfahren in tausenden Studien eingesetzt worden, um den „Sitz“ der unterschiedlichsten Verhaltensfunktionen im Gehirn zu bestimmen. Fachsprachlich spricht man von „behavioralen Funktionen“. Trotz allem hat es sich als schwierig erwiesen, auf diese Weise die genauen Aufgaben und komplexe Zusammenarbeit der bekannten anatomischen Areale und Netzwerke zu verstehen. Zwar wurden für Regionen wie etwa den Hippocampus zahlreiche unterschiedliche Funktionen beschrieben, in die die Region eingebunden zu sein scheint. Doch bis jetzt ergeben die vielen Einzelergebnisse kein klares Bild.

Jülicher und Düsseldorfer Hirnforscher machen sich nun für einen neuen Ansatz stark und empfehlen dabei im Kern eine Umkehrung der bisherigen Praxis: Statt mit vordefinierten Verhaltensfunktionen zu beginnen und diesen Gehirnregionen zuzuordnen, würde zunächst eine anatomisch definierte Hirnregion ausgewählt. Auf Basis eines weitreichenden statistischen Screenings nach möglichen behavioralen Verbindungen, würde dann ein „behaviorales Profil“ gewonnen. Möglich wird ein solcher „bottom up“-Ansatz durch seit kurzem etablierte Datenbanken für neurowissenschaftliche Bildgebungsstudien, in denen die gewonnenen Daten aus tausenden Studien verfügbar gemacht werden und weiter analysiert werden können. Metaanalysen dieses Datenreichtums, argumentieren die Autoren, könnten „Kernfunktionen“ der Areale enthüllen, die in den einzelnen Studien nicht sichtbar werden.

„Diese basalen operationalen Funktionen wären so etwas wie der fehlende Schlüssel zwischen den Beschreibungen und Konzepten, mit denen die Psychologie und andere Forschungsfelder menschliches Verhalten beschrieben haben, und den Ergebnissen von Neurowissenschaftlern, die das Gehirn nach seinen anatomischen Eigenschaften kartieren.“, sagt Sarah Genon, die Erstautorin des Artikels, die am Forschungszentrum Jülich und Uniklinikum Düsseldorf forscht. Im europäischen Human Brain Project leitet sie das Teilprojekt „Multimodaler Vergleich von Gehirnkarten“. Zahlreiche unterschiedliche Ansätze zur Beschreibung menschlichen Verhaltens, nicht nur aus verschiedenen Bereichen der Psychologie, sondern auch Disziplinen wie Psychiatrie, Neurologie oder Neuroökonomie hätten zwar sehr reiches Wissen hervorgebracht. Der Versuch, all diese Konzepte auf das Gehirn abzubilden, habe jedoch in eine Art „konzeptuelles Chaos“ geführt, erklärt die Forscherin. Mit den zusammengeführten Daten aus all diesen Studien könne man jedoch anfangen, systematisch die basalen Teilfunktionen der einzelnen Areale zu identifizieren. Die „Kernaufgabe“ würde in solchen Analysen abgeleitet aus dem Spektrum von komplexeren Verhaltensfunktionen, die das Areal „rekrutieren“.

Die neue Vorgehensweise kann sich auf Fortschritte in der statistischen Methodik und rasant gewachsene Datenverfügbarkeit stützen. „Inzwischen sind zahlreiche Bedingungen in zahlreichen Personen getestet worden und umfangreiche Datenbanken machen die Ergebnisse zugänglich“, sagt Prof. Simon Eickhoff, Letztautor des Artikels und Direktor des Bereichs Gehirn und Verhalten am Institut für Neurowissenschaften und Medizin des Forschungszentrums Jülich sowie des Instituts für systemische Neurowissenschaften am Universitätsklinikum Düsseldorf. Hinzu kommen groß angelegte Bevölkerungsstudien wie die deutsche 1000-Gehirne-Studie, die Gehirndaten mit anonymisierten Ergebnissen aus verschiedenen kognitiven Tests verbinden. „Was wir vorschlagen, ist zum einen, über viele Bildgebungsstudien hinweg zu schauen, welche Arten von Studien zufällig häufig in einer bestimmten Gehirnregion Aktivität hervorrufen. Andererseits aber auch in großen Kohorten zu analysieren, welche Verhaltensleistungen oder -eigenschaften mit Merkmalen wie Größe oder Verbindungsmuster der Gehirnregion einhergehen“, sagt Eickhoff. Einfache grundlegende Funktionen könnten abgeleitet werden, wenn sich zeigt, dass alle für das Areal gemessenen Aktivierungen sich in einem bestimmten Aspekt überschneiden. Im Falle des Hippocampus könnte dies etwa der Abruf gespeicherter Informationen sein. So würde man von der Verhaltensebene hinunter zu Verarbeitungsfunktionen einzelner Areale gelangen.

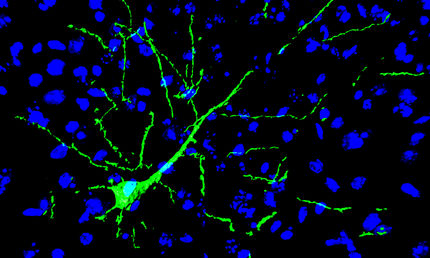

Mithilfe des neuen Ansatzes könnte dieser Datenschatz die Basis für eine zukünftige „funktionelle Karte“ und ein tieferes, skalenübergreifendes Verständnis des Gehirns liefern. „Wir können damit jetzt sozusagen die mittlere Ebene in Angriff nehmen“, sagt Eickhoff. Verglichen mit dem, was über die höheren Ebenen komplexen Verhaltens und niedrigeren Ebenen der Neurophysiologie und Anatomie der Zellen und Netzwerke bekannt sei, liege diese bisher weitgehend im Dunkeln.

Die verschiedenen Ebenen der Hirnorganisation miteinander zu verknüpfen, ist eines der zentralen Ziele des Europäischen Human Brain Project, zu dem die Forscher beitragen. Mit etwa 500 beteiligten Wissenschaftlern in 19 Europäischen Nationen ist es eines der größten neurowissenschaftlichen Projekte weltweit. Die wissenschaftliche Leiterin des Projekts, Prof. Katrin Amunts ist Koautorin des Artikels. Im Human Brain Project wird das gesammelte Wissen der Hirnforschung systematisiert, um es in das bisher umfassendste Modell des Gehirns zu integrieren. Die Arbeit der Bildgebungsexperten wird unter anderem den HBP-Atlas eingehen, den bislang umfangreichsten 3D-Atlas des Gehirns, den das Projekt Neurowissenschaftlern, Neuropsychologen und Ärzten weltweit zur Verfügung stellt. Der Atlas wird über viele Größenskalen zoombar sein und zahlreiche Aspekte der Gehirnorganisation reflektieren, von der genetischen Ebene, den Zellen und Netzwerken bis hinauf zu der Ebene des Verhaltens. Eine überarbeitete und wesentlich erweiterte Version wird in Kürze zugänglich gemacht.