Gehirne von Jazz- und Klassik-Pianisten ticken unterschiedlich

Verschiedene Musikstile erfordern unterschiedlich ausgeprägte Hirnstrukturen

Musiker haben ein anderes Gehirn als Nicht-Musiker, denn Musik zu machen beansprucht ein kompliziertes Zusammenspiel verschiedener Fähigkeiten, das sich auch in stärker ausgeprägten Hirnstrukturen widerspiegelt. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig haben nun herausgefunden, dass sich diese Fähigkeiten im Gehirn viel feiner abgestimmt zeigen als bisher angenommen – und sich sogar je nach Stilrichtung des Musikers unterscheiden: Selbst die Hirnaktivitäten von Jazzpianisten sind anders als die klassischer Pianisten, auch wenn sie das gleiche Musikstück spielen. Das könnte Aufschluss darüber geben, welche Prozesse universell ablaufen, während wir Musik machen – und welche charakteristisch für einzelne Stilrichtungen sind.

Bei Jazz-Pianisten laufen im Gehirn andere Prozesse ab als bei klassischen Pianisten, selbst wenn sie das gleiche Stück spielen.

Didgeman, pixabay.com, CC0

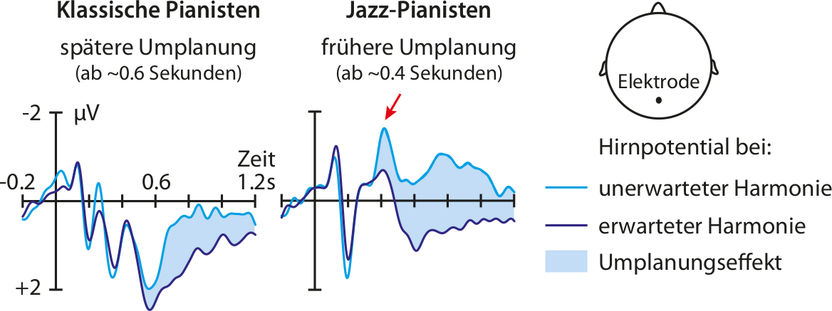

Jazzpianisten reagieren besonders flexibel: Wenn sie in einer logischen Abfolge von Akkorden plötzlich einen unerwarteten Akkord nachspielen sollen, beginnt ihr Gehirn früher als das klassischer Pianisten die ursprünglich geplante Handlung umzuplanen und den unerwarteten Akkord zu spielen. Dieser Zeitpunkt lässt sich mithilfe einer Elektrode am Hinterkopf an einer höheren Hirnaktivität während der unerwarteten (hellblau) und der erwarteten Harmonie (hellblau) in den dafür zuständigen, hinteren Hirnbereichen erkennen.

© MPI CBS

Keith Jarrett, weltberühmter Jazz-Pianist, wurde einmal in einem Interview mit einem Musikmagazin gefragt, ob er sich vorstellen könne, in einem Konzert sowohl Jazz als auch Klassik zu spielen. Darauf antwortete er: „Nein, ich glaube, das wäre Wahnsinn [...], praktisch nicht machbar. [...] Dein System baut für beide Richtungen auf unterschiedliche Schaltkreise.“ Wo der Laie denkt, dass es für einen Profi kein Problem sein sollte, zwischen den Musikstilen zu wechseln, scheint es also selbst für einen mit jahrzehntelanger Klavier-Erfahrung nicht trivial zu sein, zwischen Jazz und Klassik zu wechseln.

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig haben nun entdeckt, dass dahinter eine neurowissenschaftliche Erklärung stecken könnte: Sie haben beobachtet, dass bei Jazz- und klassischen Pianisten andere Hirnprozesse ablaufen, während sie Klavier spielen – selbst, wenn sie das gleiche Musikstück wiedergeben.

Unterschiedliche Prioritäten

„Der Grund dafür könnte in den unterschiedlichen Fähigkeiten liegen, die die beiden Musikstile von den Musikern fordern - sei es ein klassisches Stück einfühlsam zu interpretieren oder eine Jazzmelodie einfallsreich zu variieren. Dadurch scheinen sich unterschiedliche Abläufe im Gehirn etabliert zu haben, die während des Klavierspielens ablaufen und den Wechsel in einen anderen Musikstil erschweren“, so Daniela Sammler, Neurowissenschaftlerin am Leipziger Max-Planck-Institut und Leiterin einer aktuellen Studie zu unterschiedlichen Hirnaktivitäten bei Jazz- und klassischen Pianisten.

Ein wesentlicher Unterschied liegt beispielsweise in der Planung von Bewegungen beim Klavierspielen. Prinzipiell müssen Pianisten, unabhängig von der Stilrichtung, zwar zunächst wissen, was sie spielen, also welche Tasten sie drücken, und anschließend, wie sie es spielen, also mit welchen Fingern sie diese bedienen. Was jedoch je nach Musikrichtung variiert, ist die Gewichtung dieser beiden Schritte.

Demnach konzentrieren sich klassische Pianisten bei ihrem Spiel besonders auf den zweiten Schritt, das „Wie“. Für sie geht es darum, ein Stück technisch einwandfrei und persönlich ausdrucksstark wiederzugeben. Hierfür ist etwa die Wahl des Fingersatzes entscheidend. Anders hingegen bei den Jazzpianisten: Sie fokussieren sich vor allem auf das „Was“. Sie sind stets darauf vorbereitet, zu improvisieren und ihr Spiel flexibel an überraschende Harmonien anzupassen.

„Tatsächlich konnten wir die bei Jazzpianisten trainierte Flexibilität beim Planen von Harmonien während des Klavierspiels auch im Gehirn sehen“, erklärt Roberta Bianco, Erstautorin der Studie. „Als wir sie während einer logischen Abfolge von Akkorden plötzlich einen harmonisch unerwarteten Akkord spielen ließen, begann ihr Gehirn viel früher die Handlung umzuplanen als das klassischer Pianisten. Entsprechend schneller konnten sie auch auf die unerwartete Situation reagieren und ihr Spiel fortsetzen.“ Das Interessante dabei: Als es darum ging, ungewöhnliche Fingersätze zu nutzen, hatten die klassischen Pianisten die Nase vorn: In dem Falle zeigte ihr Gehirn stärkere Aufmerksamkeit für den Fingersatz, entsprechend weniger Fehler unterliefen ihnen bei der Nachahmung.

Nachspielen ohne Ton

Untersucht haben die Max-Planck-Wissenschaftler diese Zusammenhänge mithilfe von 30 professionellen Pianisten, eine Hälfte davon seit mindestens zwei Jahren spezialisiert auf Jazz, die andere auf klassische Musik. Diese bekamen auf einem Bildschirm eine Hand zu sehen, die eine Abfolge von Akkorden auf einem Klavier spielte, gespickt mit gezielten Stolperfallen in den Harmonien und den Fingersätzen. Die Profi-Pianisten sollten es ihr nachtun und entsprechend flexibel auch auf die Unregelmäßigkeiten reagieren, während ihre Hirnsignale mit EEG-Sensoren auf ihrem Kopf erfasst wurden. Um dabei Störsignale wie akustische Signale auszuschließen, lief das Ganze vollkommen ohne Töne, als stummes Klavierspiel ab.

„Anhand dieser Tests haben wir gesehen, wie feinjustiert sich unser Gehirn auf die Anforderungen seiner Umwelt einstellt“, so Sammler. Das mache auch deutlich, dass es nicht ausreicht, sich nur auf einen Musikstil zu konzentrieren, wenn man verstehen will, was universell im Gehirn passiert, während wir Musik produzieren – so, wie es bisher hauptsächlich mithilfe westlicher, klassischer Musik gemacht wurde. „Für das Gesamtbild müssen wir nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner aller Musikrichtungen suchen“, fügt die Neurowissenschaftlerin hinzu. Das sei ähnlich wie in der Sprachforschung: Um zu erkennen, welche Mechanismen universell gelten, um Sprache zu verarbeiten, könne man sich auch nicht nur auf Deutsch beschränken.