Der Therapieerfolg bei Depressionen lässt sich vorhersagen

Spezielle Krankheitscharakteristika und die genetische Ausprägung eines Patienten erlauben eine Voraussage über die Wirkung von Antidepressiva

Nach wie vor ist ungeklärt, warum Medikamente bei cirka 30 Prozent der Patienten mit Depression nicht ausreichend wirken. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München haben dieses Phänomen jetzt durch Analyse genetischer und klinischer Parameter untersucht. Ihr Ziel war es, zu klären, welche Faktoren den Therapieerfolg bestimmen. Dabei identifizierten sie im Erbmaterial von Patienten erstmalig 46 Gene, die die Wirkung von Antidepressiva positiv beeinflussen. Eine zukünftige Charakterisierung dieser Gene verspricht neue Erkenntnisse zur Krankheitsentstehung und zu möglichen Behandlungsansätzen. Das Interessante dabei: Viele der Erbfaktoren sind nachweislich auch bei Stoffwechsel-, Herz- und Gefäßerkrankungen aktiv. Darüber hinaus verläuft die Therapie bei Patienten mit einem hohen Anzahl positiver Genvarianten, fehlenden Angstsymptomen oder jungem Alter besonders günstig.

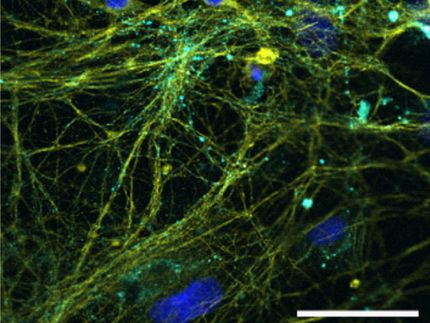

Eine Depression kann sowohl durch genetische Ursachen als auch Umwelteinflüsse bedingt werden. Anatomische Veränderungen bestimmter Hirnregionen, chronische Überaktivität der Stresshormone, kognitive Einbußen und vieles mehr zeigen, wie sehr sich ein Patient psychisch und körperlich während einer Depression verändert. Die medikamentöse Behandlung erfolgt bis heute auf der Grundlage von Antidepressiva. Diese erhöhen neuronale Botenstoffe, die - wie beispielsweise Serotonin - eine entscheidende Rolle bei der Kommunikation von Nervenzellen spielen. Traurige Realität ist jedoch, dass viele Patienten nicht vollständig durch Antidepressiva geheilt werden können. Eine Besserung des Befindens tritt häufig erst nach vielen Wochen oder Monaten ein, da viele Körpersysteme erst wieder ins Gleichgewicht gebracht werden müssen.

Um den Patienten als Ganzes zu sehen, prüften die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, bewusst nicht den Einfluss eines einzelnen Gens auf die Wirkung von Antidepressiva beim Patienten. "Mit Rücksicht auf die verschiedenartigen, aber gleichzeitig wirkenden Prozesse bei der Genesung untersuchten wir das gesamte Genom der Patienten", so Marcus Ising, Leiter der Arbeitsgruppe "Molekulare Psychologie". Insgesamt nahmen 1.532 Patienten aus drei verschiedenen Gruppen an der Studie teil. In einem mehrstufigen Ansatz identifizierten die Forscher zunächst 328 Genvarianten, die einen Einfluss auf den Behandlungserfolg aufwiesen. Die stärksten Effekte ergaben sich für 46 Genvarianten, die in allen drei Patientengruppen entweder einen positiven oder negativen Einfluss auf den Therapieausgang zeigten. Je mehr günstige Genvarianten bei einem Patienten nachgewiesen werden konnten, desto schneller sprach er auf Antidepressiva an. Interessanterweise ließen sich auch Gene mit der Depression assoziieren, die nachweislich bei Stoffwechsel-, Herz- und Gefäßerkrankungen aktiv sind. Dass diese Erkrankungen zusammenhängen, ist seit langem bekannt. Dieser Befund erlaubt jedoch erste molekulare Anhaltspunkte für einen gemeinsamen Erkrankungsmechanismus.

Da neben der genetischen Information auch die Lebensumstände maßgeblichen Einfluss auf die Depressionserkrankung nehmen, wurden klinisch relevante Kriterien wie das Alter bei Erkrankungsbeginn, die Diagnose wie beispielsweise wiederholt auftretende Krankheitsepisoden, chronische Depression, gleichzeitige Angsterkrankung sowie das Lebensalter und Geschlecht des Patienten in der Untersuchung berücksichtigt. So konnte nachgewiesen werden, dass Patienten mit einer hohen Anzahl günstiger Genvarianten und ohne gleichzeitig auftretende Angstsymptome besonders schnell auf Antidepressiva ansprechen. Offensichtlich korrigieren die heutigen Antidepressiva in nicht ausreichendem Maße krankheitsbedingte Veränderungen, die der Depression mit überlagerter Angsterkrankung zugrunde liegen.

Mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse ist jetzt ein gezieltes Studium dieser Prozesse möglich. Die schon in den 1950er-Jahren entdeckte Wirkung der Antidepressiva kann nunmehr durch die Methoden der Genomforschung aufgeklärt werden. Ziel ist es dabei zu verstehen, welche körpereigenen molekularen Regelkreise auf die gängigen Antidepressiva reagieren, um das aus der Balance geratende Nervensystem wieder zu justieren. "Auf der Grundlage dieses Wissens wird es eines Tages möglich sein, gezielt und erfolgreich zu therapieren und krankheitsvorbeugend bei Menschen mit erhöhtem Erkrankungsrisiko zu intervenieren", sagt Florian Holsboer, Direktor des Max-Planck-Instituts.

Originalveröffentlichung: M. Ising et al.; "A genome-wide association study points to multiple loci predicting antidepressant treatment outcome in depression"; Archives of General Psychiatry, Online-Publikation, 8. September 2009