Gemeinsam machen sie krank

Das Wissen über die Entstehung und den Verlauf von Krankheiten wie der Multiplen Sklerose ist noch immer lückenhaft. Wissenschaftler der Universität Würzburg haben jetzt das Zusammenspiel zweier wichtiger Faktoren unter die Lupe genommen - mit einem eindeutigen Ergebnis.

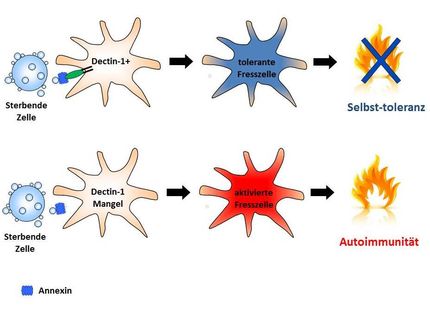

Chronisch entzündliche Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) haben für die Betroffenen in der Regel gravierende Auswirkungen auf ihre Lebensqualität. Obwohl die Forschung auf diesem Gebiet in der Vergangenheit große Fortschritte gemacht hat, sind die Auslöser und Ursachen dieser Krankheitsfamilie, zu der beispielsweise auch die Multiple Sklerose gehört, noch immer nicht zweifelsfrei identifiziert. Unter den Verdächtigen ragen zwei Faktoren besonders hervor: Eine erhöhte Anfälligkeit des zentralen Nervensystems gegenüber Angriffen von außen und ein fehlerhaft arbeitendes Immunsystem.

Schäden an den Nervenzellen und ein fehlerhaftes Immunsystem

Inwieweit sich diese beiden Faktoren gegenseitig beeinflussen, war bislang nicht geklärt. Forschern der Universität Würzburg ist es jetzt gelungen, ein wenig Licht ins Dunkel zu tragen. Verantwortlich für diese Untersuchung waren der Mediziner Heinz Wiendl, Leiter der Klinischen Forschungsgruppe für Multiple Sklerose und Neuroimmunologie, und der Neurobiologe Rudolf Martini, Leiter der Arbeitsgruppe Entwicklungsneurobiologie Würzburg, an der Neurologischen Klinik der Universität Würzburg.

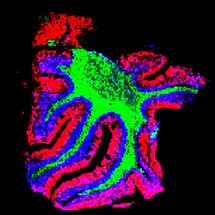

Mit drei Variablen mussten die Forscher in ihrer Studie jonglieren: Mäuse, die an einer Multiple-Sklerose-ähnlichen Krankheit litten. Genetische Veränderungen, die zu einer Schädigung der Myelinscheide der Nervenzellen - einer Art Isolationsschicht - führen. Und ein Immunsystem, das nur fehlerhaft arbeitet. "Die Frage dabei war, wie eine vorgegebene genetische Veränderungen des Myelins in Kombination mit oder ohne der Fehlregulation des Immunsystems die Entzündung des zentralen Nervensystems beeinflusst", erklärt Heinz Wiendl.

Ein Faktor allein reicht nicht aus

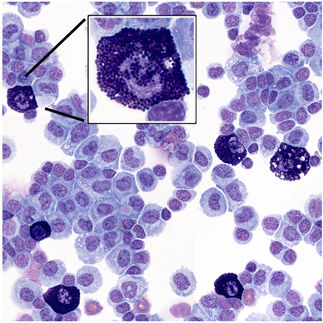

Das Ergebnis: Treffen beide Faktoren - Myelinschaden und fehlerhaftes Immunsystem - aufeinander, verstärkt sich die Entzündungsreaktion im Bereich des zentralen Nervensystems; die Gewebeschäden nehmen zu. Fehlerhaft arbeitende Immunzellen allein verursachen hingegen keine Schäden. "Wenn bei Mäusen, die an einer experimentellen ZNS-Entzündung erkrankt sind, diese beiden genetischen Veränderungen zusammen kommen, führt dies zu einem früheren Einsetzen der Erkrankung und einem verstärkten Krankheitsverlauf", sagt Heinz Wiendl. In diesen Fällen, konnten die Wissenschaftler zeigen, dringen vermehrt Immunzellen in das ZNS ein und schütten dort entzündungsfördernde Botenstoffe aus. Gleichzeitig waren bei ihnen die Hinweise auf Nervenschädigung am deutlichsten sichtbar.

Die Bedeutung für den Menschen

Auf den Menschen übertragen, bedeutet dies: "Genetisch bedingte Veränderungen der Myelinbildung sowie genetisch bedingte Fehlregulationen des Immunsystems müssen alleine noch keinen Krankheitswert haben", sagt Heinz Wiendl. Treffen allerdings diese beiden Faktoren zusammen, und kommt es auf diesem Boden zu einer gegen das ZNS gerichteten Entzündungsreaktion, so verlaufe diese heftiger und mit deutlich mehr Gewebeschädigung als ohne diese "prädisponierenden" Faktoren. Nach Ansicht der beiden Wissenschaftler lässt dies den Schluss zu, dass eine Kombination verschiedener krankheitsfördernder Aspekte auch bei Multipler Sklerose den Ausbruch der Erkrankung oder die Intensität von Schüben beeinflusst.

Originalveröffentlichung: Antje Kroner et al.; "Accelerated Course of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in PD-1-Deficient Central Nervous System Myelin Mutants"; The American Journal of Pathology, Vol. 174, No. 6, June 2009