Nature Medicine: Wie sich Staphylokokken in der Nase anheften

Warum bestimmte Menschen ein erhöhtes Risiko haben, an einer Staphylokokken-Infektionen zu erkranken

Anzeigen

Jährlich erkranken in Deutschland viele tausend Menschen an zum Teil lebensbedrohlichen Infektionen, die durch das Bakterium Staphylococcus aureus hervorgerufen werden. Besonders bei intensivmedizinisch behandelten und immungeschwächten Patienten kommt es häufig zu Erkrankungen. Gefürchtet sind vor allem die weltweit zunehmenden multiresistenten S. aureus-Stämme, gegen die fast alle verfügbaren Antibiotika versagen. Bei gesunden Menschen findet man S. aureus vor allem im vorderen Nasenbereich. Wissenschaftler des Universitätsklinikums Tübingen fanden jetzt heraus, welche molekularen Strukturen die Bakterien benutzen, um sich in der Nase anzuheften und hoffen damit das Rätsel der individuellen Erkrankungsanfälligkeit lösen zu können.

Was S. aureus-Infektionen so schwer vermeidbar macht, ist die Tatsache, dass auch viele gesunde Menschen auf ihrer Haut mit diesen Bakterien besiedelt sind, ohne dass eine Erkrankung auftritt. Bei gesunden Menschen findet man S. aureus vor allem im vorderen Nasenbereich. Ca. ein Drittel der Bevölkerung ist stets, ein weiteres Drittel ist nie und das letzte Drittel ist in seinem Leben nur vorübergehend besiedelt. Die Ursachen für diese Prädisposition sind nach wie vor unverstanden. Haben solche Träger eine offene Wunde, bekommen sie einen Katheter gelegt oder müssen sie sich einer Operation unterziehen, kann es schon bei kleinsten Unachtsamkeiten zu einer Infektion des Blutgefäßsystems kommen. Deshalb werden Patienten in vielen Krankenhäusern routinemäßig auf eine Staphylokokkenbesiedlung untersucht. Werden Antibiotika-resistente Keime in der Nase gefunden, so wird zunächst eine lokale Behandlung mit einem noch wirksamen Antibiotikum durchgeführt, um das Risiko einer Krankenhausinfektion zu reduzieren.

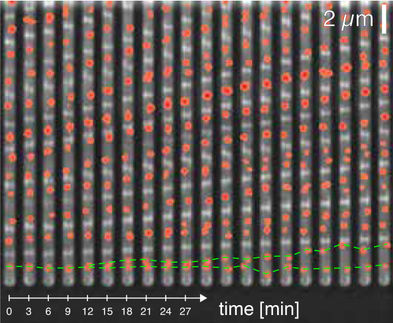

Wissenschaftler des Instituts für Medizinische Mikrobiologie der Universität Tübingen fanden jetzt heraus, welche Adhärenzfaktoren die Bakterien benutzen, um sich in der Nase anzuheften. Die in Nature Medicine veröffentlichte Forschungsarbeit** zeigt, dass Teichonsäuremoleküle, die die Staphylokokken auf ihrer Oberfläche tragen, für die nasale Kolonisierung eine entscheidende Rolle spielen. Bislang war unklar, warum die Bakterien diese komplizierten Strukturen überhaupt bilden. Die Forscher um Prof. Andreas Peschel identifizierten zunächst ein Staphylokokkengen, das für die Bildung der Teichonsäuren erforderlich ist. Nachdem sie dieses gezielt inaktiviert hatten, konnten die Bakterienzellen nicht mehr an nasale Zellen binden und sie hatten die Fähigkeit zur nasalen Kolonisierung im Tierversuch vollständig verloren. Die Wissenschaftler sind nun zuversichtlich, dass ihre Arbeiten zur Identifizierung des Staphylokokkenrezeptors in der Nase führen und das Rätsel der individuellen Prädisposition lösen können. Auch neue und effektivere Präventions- und Therapieverfahren sollten sich entwickeln lassen, wenn es gelingt, die nasale Kolonisierung auf molekularer Ebene zu verstehen.