Immuntherapie bei Krebs: Je mehr Mutationen, desto wirksamer

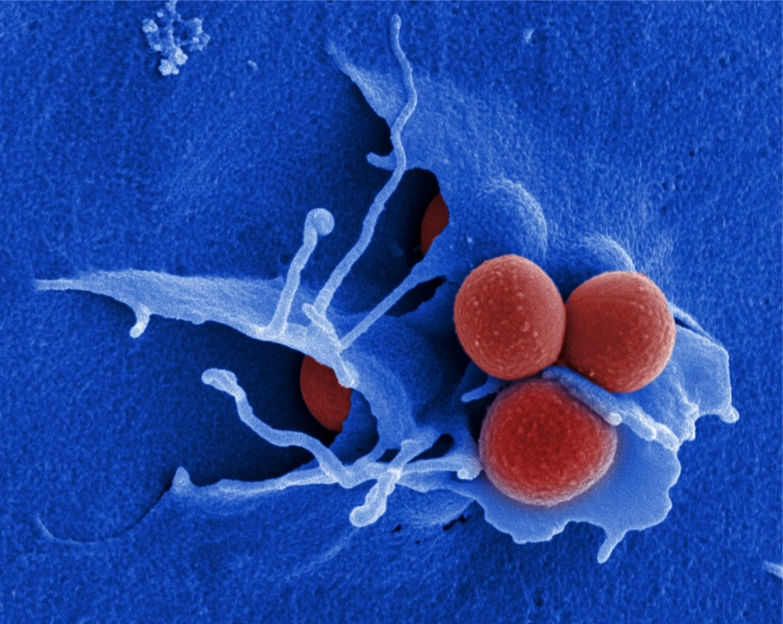

Selbst fortgeschrittene Tumore können immer besser behandelt werden dank moderner Immuntherapien. Doch warum wirken bestimmte Medikamente bei einzelnen Patienten und bei anderen nicht? Dieser Frage ging ein internationales Forscherteam der Universitäten Duisburg-Essen und Harvard (USA) nach. Die Federführung lag beim Westdeutschen Tumorzentrum am Universitätsklinikum Essen. Im Mittelpunkt stand der Wirkstoff Ipilimumab, der bereits erfolgreich beim schwarzen Hautkrebs eingesetzt wird. Hierüber berichtet das Wissenschaftsmagazin Science in seiner aktuellen Ausgabe.

Jedes Jahr erkranken rund 500.000 Menschen alleine in Deutschland neu an Krebs, davon bis zu 20.000 am schwarzen Hautkrebs, Tendenz weiter steigend. Schätzungsweise 3.500 dieser Patienten sterben jährlich an dieser Erkrankung, die jede Altersgruppe betreffen kann. Seit 2011 wird in Deutschland Ipilimumab eingesetzt, um den fortgeschrittenen schwarzen Hautkrebs zu behandeln. Bei rund 20 Prozent der Patienten kann der Tumor so über mehrere Jahre unter Kontrolle gehalten werden. Aber warum der Wirkstoff bei einigen Patienten hilft, bei anderen aber nicht, war bislang nicht klar.

Dieser Frage sind die Wissenschaftler unter der Leitung von Prof. Dr. Dirk Schadendorf, Direktor der Hautklinik am UK Essen, und Levi A. Garraway M.D, Ph.D. von der Harvard University, USA, nun nachgegangen. Bei der Untersuchung von 110 Patienten entdeckten sie einen interessanten Zusammenhang: Je mehr Mutationen es im Tumor gab, desto wirksamer war das Medikament. Begünstigt wird diese Wirkung noch durch eine verstärkte Produktion bestimmter Moleküle (Granzyme A und Perforin), die das menschliche Immunsystem zur Zerstörung von Tumorzellen einsetzt.

„Unsere Beobachtungen lassen bislang aber noch keine präzise Aussagen darüber zu, wie auf den Wirkstoff angesprochen wird“, erläutert Dr. Bastian Schilling, einer der Autoren der Studie. Die neuen Erkenntnisse zeigen aber, dass sich dahinter komplexe Mechanismen mit vielen Faktoren verbergen müssen. „Deshalb wollen wir im nächsten Schritt weitere Patienten untersuchen, um die genauen Wirkmechanismen zu entschlüsseln. So können wir dann auch die Immuntherapie noch individueller zuschneiden“, ergänzt Professor Dirk Schadendorf.

Originalveröffentlichung

Van Allan E, Miao D, Schilling B et al. Science express 10.Sept 2015

Meistgelesene News

Originalveröffentlichung

Van Allan E, Miao D, Schilling B et al. Science express 10.Sept 2015

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Baseclick und Tebubio wollen die Biokonjugation und Markierung von Nukleinsäuren revolutionieren

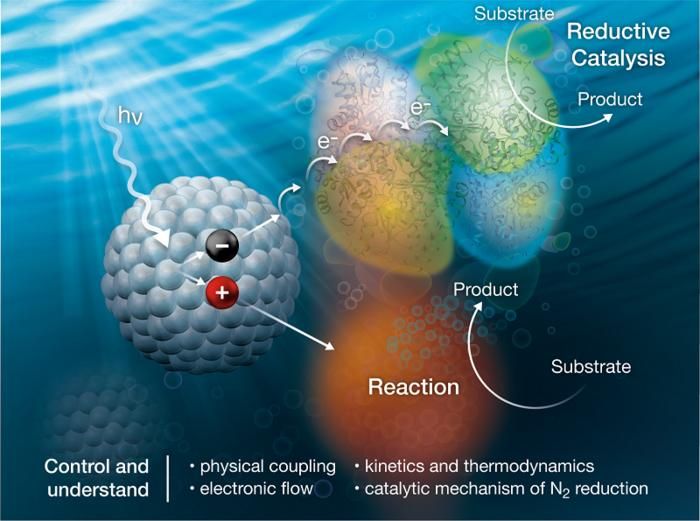

Enzyme mit Licht zur Herstellung von Ammoniak betreiben - Wissenschaftler untersuchen, wie molekulare Systeme aus Nanokristallen und Proteinen die Produktion von Ammoniak mit Hilfe von Licht unterstützen.

Protein_C

Escherichia_coli

Fachkraft_für_Arbeitssicherheit

LDC und HZI schließen Partnerschaft zur Entwicklung neuer Wirkstoffe gegen multiresistente Krankenhauskeime