Methode zur Herstellung von Designer-Proteinen verbessert

Langjähriges Problem gelöst: Fehlfaltungen verhindern effiziente Nutzung sogenannter gespaltener Inteine als „Proteinkleber“

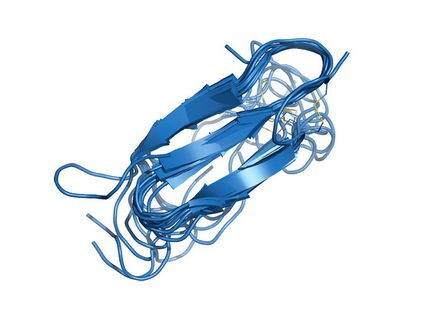

Proteine sind Bausteine des Lebens. Sie bestehen aus gefalteten Peptidketten, die wiederum aus aneinandergereihten Aminosäuren aufgebaut sind. Von der Stabilisierung der Zellstruktur bis hin zur Katalyse chemischer Reaktionen haben Proteine viele Funktionen. Ihre Vielfalt wird durch Veränderungen, die erst nach der Synthese der Peptidketten stattfinden, noch gesteigert. Eine Form der Modifikation ist das Protein-Spleißen. Dabei enthält das Protein zunächst ein sogenanntes Intein, das sich selbst aus der Peptidkette entfernt, um die korrekte Faltung und Funktion des fertigen Proteins zu gewährleisten. Ein Team um den Proteinchemiker Prof. Dr. Henning Mootz und Doktorand Christoph Humberg vom Institut für Biochemie der Universität Münster hat nun eine lange ungeklärte Forschungsfrage beantwortet: Warum treten im Labor bei einer speziellen Variante der Inteine, den „gespaltenen Inteinen“, oft Probleme auf, die die Effizienz der Reaktion deutlich herabsenken? Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben Proteinfehlfaltungen als eine Ursache ausgemacht und eine Methode entwickelt, um sie zu verhindern.

Das Spleißen von Proteinen kommt in der Natur selten vor, ist aber für die Forschung sehr interessant. Mit der vom münsterschen Team gefundenen Lösung eröffnen sich Möglichkeiten der Anwendung von gespaltenen Inteinen zur Herstellung von Proteinen, die in der Grundlagenforschung oder für Anwendungen in der Biotechnologie und Biomedizin nützlich sind. Weltweit arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler intensiv daran, komplexe Proteine aus zwei Teilen zu synthetisieren, die mit herkömmlichen Methoden nur schwer oder gar nicht zu erzeugen sind. So können chimäre Proteine gewonnen werden, wobei beispielsweise ein Teil des Proteins in Säugerzellen produziert wurde, während der andere Teil chemisch synthetisiert, selektiv modifiziert oder aus Bakterienzellen gewonnen wurde. Zu diesem Zweck sind besonders leistungsfähige gespaltene Inteine als Werkzeug erforderlich. Sie können separate Proteinteile miteinander verbinden, da sie aus zwei Fragmenten bestehen, die auf den zunächst getrennten Peptidketten lokalisiert sind. Sind die Teile zusammengefügt, entfernt sich das gespaltene Intein selbst.

Die münsterschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchten das sogenannte Aes-Intein, das durch eine seltene Form der Katalyse ein besonders breites Anwendungsspektrum ermöglicht. Beide Fragmente des gespaltenen Inteins wurden im Labor in Bakterienzellen hergestellt und zeigten nur geringe Produktivität, ähnlich wie von anderen Inteinen bekannt. Mithilfe chromatographischer und biophysikalischer Methoden stellte das Team fest, dass ein großer Teil eines der produzierten Fragmente als inaktives Proteinaggregat mit einer spezifischen Fehlfaltung vorlag. Aus diesen Erkenntnissen zogen die Forscherinnen und Forscher Rückschlüsse auf die Ursache der Fehlfaltung und identifizierten mit bioinformatischen Analysen einige wenige Aminosäuren, die dafür verantwortlich sind. Mittels molekularbiologischer Methoden führten sie gezielte Punktmutationen im Intein-Fragment ein, wodurch die Bildung der Aggregate nahezu vollständig unterdrückt und die Produktivität des gespaltenen Inteins entsprechend gesteigert wurde.

Originalveröffentlichung

Meistgelesene News

Originalveröffentlichung

Christoph Humberg, Zahide Yilmaz, Katharina Fitzian, Wolfgang Dörner, Daniel Kümmel, Henning D. Mootz; "A cysteine-less and ultra-fast split intein rationally engineered from being aggregation-prone to highly efficient in protein trans-splicing"; Nature Communications, Volume 16, 2025-3-19

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

Antibody Stabilizer von CANDOR Bioscience

Protein- und Antikörperstabilisierung leicht gemacht

Langzeitlagerung ohne Einfrieren – Einfache Anwendung, zuverlässiger Schutz

DynaPro NanoStar II von Wyatt Technology

NanoStar II: DLS und SLS mit Touch-Bedienung

Größe, Partikelkonzentration und mehr für Proteine, Viren und andere Biomoleküle

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.