Intelligente Transportsysteme für die Gentherapie

Sehvermögen zurückgewonnen: Neue Hoffnung für genetische Erkrankungen und Krebstherapien

Ein Forschungsteam von Helmholtz Munich und der Technischen Universität München hat ein fortschrittliches Transportsystem für molekulare Werkzeuge zur Gen-Editierung wie die des CRISPR/Cas9-Systems entwickelt. Dieses ermöglicht nun eine erheblich höhere Effizienz bei der Einschleusung in lebende Zellen.

Die Technologie, die den Namen ENVLPE trägt, bedient sich speziell entwickelter, nicht-infektiöser virusähnlicher Partikel, um eine präzise Korrektur defekter Gene zu ermöglichen. Die Forschenden konnten diese Technik erfolgreich an lebenden Mausmodellen demonstrieren, die aufgrund einer Mutation blind waren. Darüber hinaus birgt das System großes Potenzial für die Krebstherapie: Es ermöglicht die gezielte genetische Veränderung von Immunzellen, um diese universell verträglicher zu machen, wodurch diese Therapieform zugänglicher wird für mehr Krebspatient:innen.

Herausforderungen beim Transport der Gen-Editoren meistern

Moderne Verfahren zur Genom-Editierung, darunter auch CRISPR-Systeme, gelten als vielversprechende Ansätze zur Behandlung genetischer Erkrankungen. Doch der zuverlässige Transport dieser molekularen Werkzeuge in die Zielzellen bleibt indes eine große Herausforderung. „Bisherige virale und nicht-virale Transportsysteme wie Adeno-assoziierte Viren, Lipid-Nanopartikel oder andere virusähnliche Partikel haben zwar wertvolle Dienste geleistet – stoßen aber an ihre Grenzen“, erläutert Dr. Dong-Jiunn Jeffery Truong, Letztautor der Studie und Gruppenleiter am Institut für Synthetische Biomedizin von Helmholtz Munich: „Probleme sind unter anderem die verlängerte Verweildauer der Gen-Editoren, die Immunreaktionen auslösen kann, oder schlichtweg ihre geringe Effizienz. ENVLPE begegnet diesen Herausforderungen direkt – und bleibt dank seines modularen Designs gleichzeitig kompatibel mit künftigen Entwicklungen in der Genom-Editierung.“

ENVLPE basiert auf modifizierten, nicht-infektiösen Hüllen viralen Ursprungs. Diese dienen als Trägersysteme für molekulare Gen-Editoren wie Basen- oder Prime-Editoren – also spezialisierten CRISPR-Werkzeugen, die einzelne DNA-Basen im Genom chemisch verändern oder gezielt neue Sequenzen einfügen können. ENVLPE überwindet ein zentrales logistisches Problem bisheriger Verfahren: Während der Produktion der Partikel sorgt ein gezielt umgeleiteter zellulärer Transportmechanismus dafür, dass alle benötigten Komponenten zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammenkommen.

Bisherige Systeme enthielten häufig nur teilweise zusammengesetzte, nicht funktionsfähige Gen-Editoren, was deren Wirksamkeit stark einschränkte. „ENVLPE stellt nun nicht nur sicher, dass vollständig zusammengesetzte Editoren verpackt werden“, erläutert Truong, „sondern enthält zusätzlich eine molekulare Schutzkappe, die den empfindlichsten Teil des Editors während des Transports vor dem Abbau schützt. So gelangen die Werkzeuge sicher in die Zielzellen – und können dort die gewünschte DNA-Korrektur vornehmen.“

Sehvermögen zurückgewonnen: Gen-Editierung in Aktion

In enger Zusammenarbeit mit einem Team unter der Leitung von Prof. Krzysztof Palczewski, Professor für Augenheilkunde an der der University of California in Irvine (UC Irvine, USA), testeten die Forschenden das ENVLPE-System in einem Mausmodell für angeborene Blindheit. „Die Mäuse tragen eine schwerwiegende Mutation im Rpe65-Gen, das für die Produktion lichtsensitiver Moleküle in der Netzhaut unerlässlich ist“, sagt Samuel W. Du, Co-Autor der Studie und Doktorand an der UC Irvine: „Sie sind dadurch vollständig blind und reagieren nicht auf Lichtreize.“ Nach der Injektion von ENVLPE in den subretinalen Raum – den Bereich zwischen dem retinalen Pigmentepithel und den Photorezeptoren – zur Korrektur der Mutation begannen die Tiere auf Lichtreize zu reagieren. „Das Ausmaß, in dem die Sehfähigkeit sich wieder einstellte, war verblüffend“, ergänzt Julian Geilenkeuser, Co-Erstautor und Doktorand am Institut für Synthetische Biomedizin bei Helmholtz Munich: „Das hat uns gezeigt, dass unsere Partikel tatsächlich therapeutisches Potenzial im lebenden Organismus haben.“

Im Vergleich zu etablierten Systemen erzielte ENVLPE deutlich bessere Ergebnisse: Ein konkurrierendes Verfahren benötigte mehr als die zehnfache Dosis, um vergleichbare Effekte zu erzielen. „Unser Ziel war es, ein Werkzeug zu entwickeln, das sowohl für die Forschung als auch für den praktischen Einsatz geeignet ist“, sagt Niklas Armbrust, ebenfalls Co-Erstautor der Studie und Doktorand am Institut für Synthetische Biomedizin. „Wir haben zentrale Engpässe gelöst und eine deutlich effizientere Verpackung durch die Transportvehikel erreicht.“

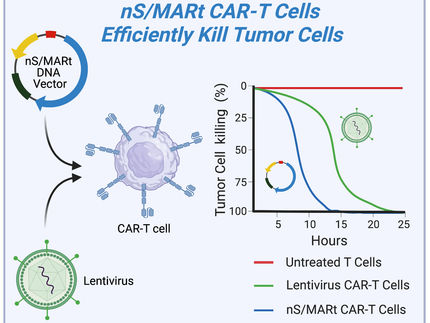

Krebstherapie voranbringen – mit universellen T-Zellen

ENVLPE eröffnet zudem neue Möglichkeiten für sogenannte adoptive T-Zell-Therapien. Dabei werden Immunzellen aus dem Blut von Patient:innen im Labor genetisch so verändert, dass sie Tumorzellen gezielt erkennen und angreifen können. In Zusammenarbeit mit dem Labor von Dr. Andrea Schmidts am TUM Klinikum konnte ENVLPE genutzt werden, um gezielt bestimmte Oberflächenmoleküle von T-Zellen zu entfernen – darunter solche, die beim Empfänger eine Immunreaktion auslösen könnten. Mit ENVLPE könnten künftig sogenannte universelle T-Zellen entstehen, die nicht mehr individuell auf einzelne Patient:innen zugeschnitten werden müssen. Das würde Immuntherapien breiter verfügbar und kostengünstiger machen.

Diese Entwicklungen adressieren zentrale Herausforderungen sowohl bei in vivo-Gentherapien für genetisch bedingte Erkrankungen als auch bei ex vivo-Zelltherapien gegen Krebs – und ebnen den Weg für wichtige translationale Fortschritte. „Das hochmodulare ENVLPE-System bringt uns der präzisen, maßgeschneiderten genetischen Veränderung komplexer Zellmodelle einen großen Schritt näher“, sagt Prof. Gil Westmeyer, Direktor des Instituts für Synthetische Biomedizin, Professor für Neurobiologisches Engineering an der TUM und Co-Seniorautor der Studie. „Sie zeigt, wie die Synthetische Biologie den Weg für medizinische Innovationen bereiten kann.“

Auf dem Weg zur klinischen Anwendung

Nachdem die effiziente Einschleusung der gängigsten Gen-Editierungswerkzeuge gelungen ist, arbeitet das Team daran, die Zielgenauigkeit weiter zu steigern – unter anderem durch KI-gestütztes Protein-Design und die Nutzung biologischer Diversität. Ziel ist es, die Werkzeuge künftig gezielt nur in bestimmte Zell- oder Gewebetypen einzubringen. Für den nächsten Schritt in Richtung klinische Anwendung strebt das Forschungsteam derzeit Fördermittel aus translationalen Programmen sowie Partnerschaften mit der pharmazeutischen Industrie an. Langfristig soll die Technologie für verschiedene Therapieansätze weiterentwickelt und Patient:innen zugänglich gemacht werden.

Originalveröffentlichung

Julian Geilenkeuser, Niklas Armbrust, Emily Steinmaßl, Samuel W. Du, Sebastian Schmidt, Eva Maria Hildegard Binder, Yuchun Li, Niklas Wilhelm Warsing, ... Andrea Schmidts, Arie Geerlof, Krzysztof Palczewski, Gil Gregor Westmeyer, Dong-Jiunn Jeffery Truong; "Engineered nucleocytosolic vehicles for loading of programmable editors"; Cell

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Gentherapie

Genetische Erkrankungen, die einst als unbehandelbar galten, stehen nun im Zentrum innovativer therapeutischer Ansätze. Die Forschung und Entwicklung von Gentherapien in Biotech und Pharma zielen darauf ab, defekte oder fehlende Gene direkt zu korrigieren oder zu ersetzen, um Krankheiten auf molekularer Ebene zu bekämpfen. Dieser revolutionäre Ansatz verspricht nicht nur die Behandlung von Symptomen, sondern die Beseitigung der Krankheitsursache selbst.

Themenwelt Gentherapie

Genetische Erkrankungen, die einst als unbehandelbar galten, stehen nun im Zentrum innovativer therapeutischer Ansätze. Die Forschung und Entwicklung von Gentherapien in Biotech und Pharma zielen darauf ab, defekte oder fehlende Gene direkt zu korrigieren oder zu ersetzen, um Krankheiten auf molekularer Ebene zu bekämpfen. Dieser revolutionäre Ansatz verspricht nicht nur die Behandlung von Symptomen, sondern die Beseitigung der Krankheitsursache selbst.