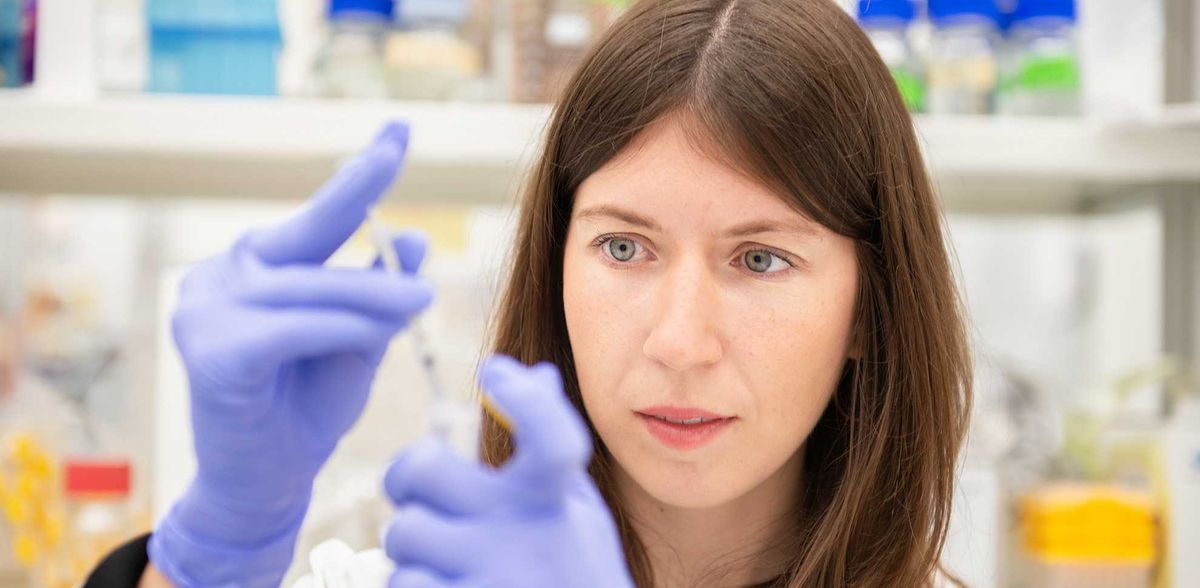

ETH-Forscherin will Harnwegsinfektionen mit Impfstoff vorbeugen

Ihr Start-up Baxiva entwickelt einen Impfstoff, der Bakterien für das Immunsystem sichtbar macht

Jede zweite Frau und jeder achte Mann leiden an Harnwegsinfektionen. Diese sind schmerzhaft und können schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Pioneer Fellow Giorgia Greter hat eine Lösung.

Giorgia Greter könnte in einem dieser minimalistischen, aber eleganten Büros einer Venture-Capital-Gesellschaft sitzen und das Potenzial von Start-ups und neuartigen Technologien analysieren, Märkte zu zerrütten. Sie könnte auch statt Geschäftsplänen Petrischalen in einem Labor untersuchen und als Akademikerin einige der grundlegenden Fragen des Lebens beantworten.

Stattdessen spricht die 29-jährige Forscherin begeistert über das Start-up, das sie auf demselben Campus aufbaut, auf dem sie ihr Doktoratsstudium abgeschlossen hatte: dem Hönggerberg der ETH Zürich.

Das Start-up Baxiva entwickelt einen Impfstoff zur Vorbeugung von Harnwegsinfektionen (HWI). Solche Infektionen sind äusserst unangenehm. Sie beginnen mit schmerzhaftem und häufigem Wasserlassen. Manchmal durchströmen krampfartige Schmerzen den Unterleib und bisweilen trübt Blut den Urin. Der Körper kann es sehr schwer haben, diese Infektionen zu bekämpfen. Unbehandelt kann die Infektion auch auf die Nieren übergreifen und in seltenen Fällen zu einer lebensbedrohlichen Blutvergiftung führen.

Immer mehr Resistenzen gegen Antibiotika

„Fast jede zweite Frau erkrankt mindestens einmal im Leben an einer Harnwegsinfektion. Einer von acht Männern bekommt sie auch, vor allem mit zunehmendem Alter“, erklärt Greter. Manche haben das Glück, nur selten an einer solchen Infektion zu erkranken. Für viele, insbesondere für Frauen, ist es jedoch ein allzu bekanntes Problem, das immer wieder auftritt.

Greter weist darauf hin, wie häufig diese Infektionen sind und wie negativ sie sich auf die Produktivität und Lebensqualität auswirken. Studien haben gezeigt, dass Harnwegsinfektionen nicht nur Schmerzen und gesundheitliche Probleme verursachen, sondern auch Angst und Schuldgefühle: Menschen mit wiederkehrenden Harnwegsinfektionen fürchten sich vor ihrer nächsten Infektion.

So wie eine Person aus Greters näherem Bekanntenkreis. Sie leidet unter wiederkehrenden Harnwegsinfektionen und muss daher mehrmals jährlich Antibiotika einnehmen.

Die derzeit einzige wirksame Behandlung, jene mit Antibiotika, führt zu einem Problem: „Immer mehr E. coli entwickeln eine Resistenz gegen Antibiotika“, sagt Greter. Medikamente, die es seit Jahrzehnten gibt, wirken nicht mehr zuverlässig. Und dieses Problem wird rapide grösser.

Vom Darm- bis zum Harntrakt

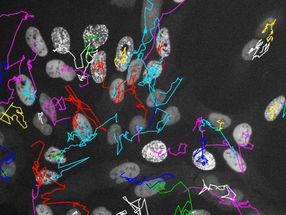

E. coli, kurz für Escherichia coli, ist ein Bakterium, mit dem Greter sehr vertraut ist: In ihrer Doktorarbeit in quantitativer mikrobieller Ökologie hatte sie E. coli im Darm untersucht und dafür die ETH-Medaille erhalten.

Zwar können Pilze oder Viren ebenfalls eine Harnwegsinfektion auslösen. E. coli ist jedoch bei Weitem der häufigste Verursacher.

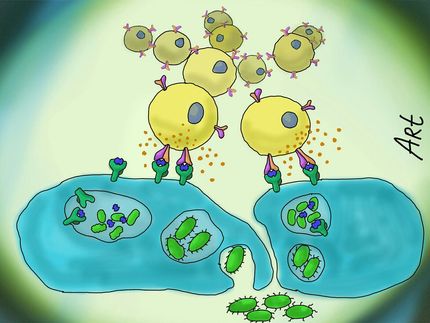

Das Bakterium kommt von Natur aus in einem gesunden Darm vor. Die meisten Stämme sind nicht einmal in der Lage, Infektionen zu verursachen. „Aber einige schädliche Stämme haben spezielle Werkzeuge entwickelt, um in die Harnwege einzudringen“, sagt Greter. „Sie haben sogenannte Adhäsine, mit denen sie sich an der empfindlichen Auskleidung der Harnröhre festsetzen und so verhindern, dass sie beim Wasserlassen ausgespült werden. Sie verfügen über Toxine, die unsere Zellen aufbrechen, um an Nährstoffe zu gelangen, und sie haben eine schützende Polysaccharidkapsel, die diese Bakterien für das Immunsystem nahezu unsichtbar macht“, beschreibt Greter. Die Wissenschaftlerin hat ein Händchen dafür, komplexe Dinge einfach zu erklären.

Dies wird wichtig sein, um das Unternehmen zu finanzieren. Impfstoffe haben einen langen und kostenintensiven Weg vor sich, bis sie in Kliniken zum Einsatz kommen können. Greter schätzt, dass die Entwicklung ihres Impfstoffs über einen Zeitraum von zehn bis 15 Jahren Investitionen von mehr als einer Milliarde Schweizer Franken erfordern wird, bevor er in einer Apotheke oder Arztpraxis erhältlich sein könnte.

Das ist eine grosse Investition, gibt sie zu, „aber es ist ein gewaltiges Problem, das es zu lösen gilt, und diese Tests sind ein wichtiger Prozess, um festzustellen, ob ein Impfstoff sicher und wirksam ist, bevor er verkauft wird.“ Das Projekt ist gut angelaufen, ihr Antrag bei der Schweizer Innovationsagentur Innosuisse wurde gerade genehmigt.

Dem Immunsystem beibringen, die Bakterienkapsel zu erkennen

Aber worin genau besteht Greters Ansatz? Sie sagt: „Unser Immunsystem ist immer auf der Suche nach Bakterien, die in unseren Körper eindringen, und es ist normalerweise sehr gut darin, sie abzutöten, sonst wären wir nicht hier.“ Aber diese schädlichen E. coli-Bakterien verstecken sich unter ihrer Polysaccharidkapsel vor unserem Immunsystem. „Unser Impfstoff bringt dem Immunsystem bei, die Kapsel zu erkennen und anzugreifen“, erklärt sie.

Die Entwicklung eines solchen Impfstoffs ist keine einfache Aufgabe – und hier kommt die Technologie von Baxiva ins Spiel. „Um dem Immunsystem beizubringen, die Kapsel zu erkennen, müssen wir das Polysaccharid mit einem immunstimulierenden Protein verkleben und diese Kombination in den Körper injizieren.“ Dabei handelt es sich um eine bekannte Art von Impfstoff, der als Glykokonjugat bezeichnet wird, wobei Glykan ein anderes Wort für die Beschreibung von Polysacchariden ist.

Lange Zeit galt es als unmöglich, ein Glykokonjugat für E. coli zu entwickeln, da ihre Kapseln aus vielen verschiedenen komplexen Polysacchariden bestehen, von denen jedes seine eigene komplexe Chemie aufweist.

Ein Impfstoff mit weniger Nebenwirkungen

Tatsächlich erforschen Giorgias Kollegen im Mucosal Immunology Lab, Emma Slack, Tim Keys und Christoph Rutschmann, seit Jahren die Oberflächenpolysaccharide von E. coli. Greter erklärt: „Der Durchbruch kam, als unsere Gruppe begann, mit Chemikern der Bode-Gruppe zusammenzuarbeiten. Wir identifizierten eine spezifische chemische Klinke aller E. coli-Polysaccharide und unsere Kollegen aus der Chemie entwarfen einen ‚Linker‘, den perfekten Klebstoff, um diese Polysaccharide an ein Protein zu binden.“

Der Vorteil einer solchen Impfung besteht darin, dass harmlose Bakterien nicht beeinträchtigt werden. Und da dieser Impfstoff genau definierte Bestandteile enthält, wird erwartet, dass er im Vergleich zu Impfstoffen, bei denen ganze abgetötete Bakterienzellen injiziert werden, weniger Nebenwirkungen hat.

Andere Impfstoffe benötigen Auffrischungsimpfung

Wenn man einmal gegen E. coli geimpft wurde, sollte man keine weitere Infektion bekommen, und schon gar keine Blutvergiftung, sagt Greter.

Dies unterscheidet sich von Impfstoffen, die in einigen Ländern bereits verfügbar sind. Es gibt beispielsweise einen Impfstoff gegen Harnwegsinfektionen, bei dem man regelmässig eine Kapsel mit einem Cocktail aus abgetöteten Bakterien einnehmen muss. Kürzlich wurde eine Studie durchgeführt, die ergab, dass fast die Hälfte derjenigen, die die Kapseln einnehmen, nach neun Jahren immer noch eine Harnwegsinfektion haben.

Ein anderer injizierbarer Impfstoff erfordert mehrere Dosen für eine Grundimmunisierung und muss jedes Jahr erneuert werden. Er hat auch unangenehme Nebenwirkungen wie grippeähnliche Symptome und in seltenen Fällen Herz-Kreislauf-Probleme. Darüber hinaus ist seine Wirksamkeit umstritten.

Austausch im Labor

Diese Arten von Impfstoffen basieren auf einer anderen Technologie – inaktivierte ursprüngliche Bestandteile von E. coli werden in diesen Fällen verimpft. Ohne die technologischen Fortschritte von Baxiva können diese Impfstoffe nur Immunreaktionen gegen bakterielle Strukturen auslösen, die normalerweise unter der dicken Kapsel verborgen sind, auf die die Impfstoffe von Baxiva abzielen.

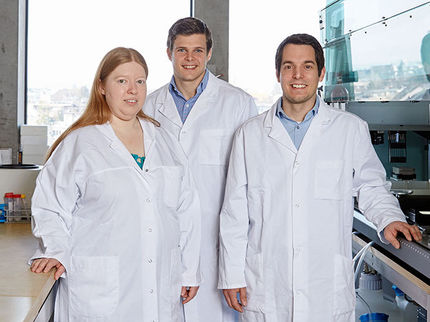

Die Entwicklung der Baxiva-Impfstofftechnologie zeigt, dass die Wissenschaft oft nicht linear funktioniert. Sie veranschaulicht auch, wie wichtig menschliche Interaktion für den Fortschritt ist. Während Greters Doktorarbeit forschten Tim Keys und Christoph Rutschman, die später ihre beiden Mitbegründer wurden, im selben Labor.

„Wir hatten an sehr unterschiedlichen Projekten geforscht und nie zusammengearbeitet. Aber so wie die Gruppe für Schleimhautimmunologie funktioniert, bedeute es, dass wir immer gesehen und besprochen haben, woran der andere arbeitet“, erinnert sich Greter.

Neuorientierung mit Entrepreneur-Programm

Damals stellte sich Greter wie viele Doktoranden die Frage: Akademische Laufbahn oder freie Wirtschaft? “Ich wollte alle meine Optionen prüfen. Also besuchte ich Informationsveranstaltungen, die von Beratungsfirmen, Pharma- und Risikokapitalgesellschaften organisiert wurden.“ Bei Letzteren glaubte Greter, dass sie ihre wissenschaftlichen und analytischen Fähigkeiten sowie ihren Tatendrang und ihre Entschlossenheit, etwas zu bewirken, gut einsetzen könnte.

Die Teilnahme an einem Programm an der ETH Zürich und den Universitäten Zürich und Basel festigte ihre Karriereziele weiter. Bei „Feminno“, einem Programm, das speziell zur Förderung von Forscherinnen im Innovationssektor entwickelt wurde, erkannte Greter, dass sie ein Gespür für Entrepreneurship hat.

Ihre Kollegen Keys und Rutschmann, die mit ihren unternehmerischen Ambitionen und ihrer Fähigkeit, Brücken zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu schlagen, vertraut sind – schliesslich arbeiten sie Seite an Seite –, wussten sofort, dass sie die richtige Person für die Leitung des neuen Start-ups war. Seit 2023 arbeiten sie gemeinsam an ihrem ETH-Start-up Baxiva.

Wettlauf gegen die Konkurrenz?

Sie haben den Impfstoff bereits an Mäusen getestet – mit bisher vielversprechenden Ergebnissen. Jetzt suchen sie einen Spezialisten, der im Labor Impfstoffchargen in klinischer Qualität herstellen kann. Dann folgt die Kaskade an klinischen Studien und Tests.

Es gibt andere Unternehmen mit technologisch unterschiedlichen Impflösungen für Harnwegsinfektionen, die sich bereits in der Testphase befinden. „Die Marktbarriere für den ersten Anbieter ist niedriger. Wir müssen also beweisen, dass wir eine höhere Abdeckung oder einen besseren Schutz erreichen werden“, sagt Greter. Und fügt mit einem selbstbewussten Lächeln hinzu: „Die Literatur deutet stark darauf hin, dass unser Ansatz, die Glykan-Kapsel ins Visier zu nehmen, der richtige ist.“

Da tut sich was in der Life-Science-Branche …

So sieht echter Pioniergeist aus: Jede Menge innovative Start-ups bringen frische Ideen, Herzblut und Unternehmergeist auf, um die Welt von morgen zum Positiven zu verändern. Tauchen Sie ein in die Welt dieser Jungunternehmen und nutzen Sie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit den Gründern.