Wie anpassungsfähig an psychosozialen Stress ist das Gehirn von Jugendlichen?

Wie sich Umweltrisikofaktoren auf die mentale Gesundheit von 14- bis 24-Jährigen auswirken

psychische Erkrankungen treten oft das erste Mal während der Pubertät und im jungen Erwachsenenalter auf. Denn während sich das Gehirn von Jugendlichen entwickelt, findet ein ausgeprägter Umbau von kognitiven Netzwerken statt. Auf der einen Seite fördert dieser Umbau die Reifung komplexerer Denkfunktionen und die Fähigkeit, sich in das soziale Umfeld einzufügen. Auf der anderen Seite ist diese Entwicklungsphase möglicherweise mit einer höheren Instabilität und Anfälligkeit für negative Umwelteinflüsse verbunden, welche die mentale Gesundheit von Jugendlichen beeinflussen können. In einer aktuellen Studie im Journal Nature Communications haben Meike Hettwer und Sofie Valk vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und dem Forschungszentrum Jülich untersucht, wie sich Umweltrisikofaktoren – also zum Beispiel traumatische Erlebnisse und dysfunktionale familiäre Situationen – auf die mentale Gesundheit von 14- bis 24-Jährigen auswirken, und wie sich die Anfälligkeit gegenüber diesen Faktoren innerhalb einer Person mit der Zeit verändern kann.

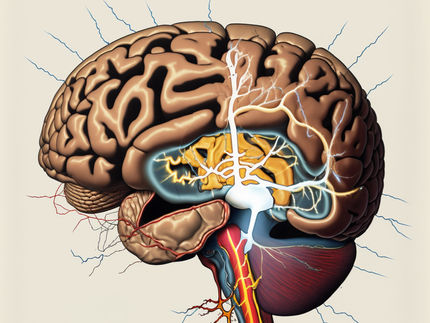

Die Wissenschaftlerinnen haben für ihre Analyse einen öffentlich zugänglichen Datensatz aus Cambridge und London genutzt. Darin wurden soziale Faktoren erfasst wie Fürsorge der Eltern für ihre Kinder und Freundesnetzwerke, aber auch Traumata. Sie haben sich die mentale Gesundheit bei über zweitausend 14- bis 24-jährigen Jugendlichen angeschaut und diese in einer Untergruppe von 141 Personen mit der Myelinisierung des Gehirns in Verbindung gebracht. Myelin ist eine weißliche Schutzschicht aus Proteinen und Fetten, die die Ausläufer der Nervenzellen umgibt und als eine Art „Kleber“ im Gehirn dafür sorgt, dass die Signale ungestört von Zelle zu Zelle fließen können. Myelinisierung agiert dabei als Stabilisator, der Netzwerkverbindungen verfestigt, sobald sie etabliert sind, aber auch als Isolierung, wodurch Informationen schneller und effizienter weitergeleitet werden können.

Über einen längeren Zeitraum haben die Forscherinnen verfolgt, wie anpassungsfähig das Gehirn der Jugendlichen an psychosoziale Risikofaktoren war. Dafür lagen die Versuchsteilnehmer*innen zweimal im MRT-Scanner, mit einem Abstand von jeweils ein- bis zwei Jahren. „Wir haben uns spezifisch Veränderungen darin angeschaut, inwieweit sich Stressoren, z.B. familiäre Vernachlässigung oder Mobbing in der Schule, auf die mentale Gesundheit von Jugendlichen auswirkt und wie anpassungsfähig sie sind. Was hat sich in der Zeit in deren Gehirn verändert, das ein Vorteil für ihre Fähigkeit zur positiven Anpassung, oder Resilienz, sein könnte? Und da zeigten die Jugendlichen, die mit dem Alter resilienter wurden, eine stärkere Myelinisierung im präfrontalen Kortex. Eine zentrale Rolle des präfrontalen Kortex für Resilienz bei Jugendlichen deutet dabei auf einen spannenden Zusammenhang zwischen mentaler Gesundheit und höheren kognitiven Funktionen hin.

Denn ein effizienterer Ausbau präfrontaler Netzwerke kann damit zusammenhängen, dass Jugendliche ihre Emotionen besser regulieren, Situationen besser einschätzen und kognitive Strategien entwickeln, um mit emotional herausfordernden Situationen besser umzugehen und sich selbst in ihrer Umwelt zurechtzufinden.“, erklärt Erstautorin Meike Hettwer, Doktorandin in der Forschungsgruppe von Sofie Valk am MPI CBS und der Heinrich Heine Universität Düsseldorf. „Bei den Jugendlichen, die mit dem Alter eher anfälliger für psychosozialen Stress wurden, hat sich nicht so viel getan in Bezug auf die präfrontale Myelinisierung. Das erklären wir uns so, dass je formbarer das Netzwerk des Gehirns noch ist, desto verletzlicher ist es auch und anfälliger für negative psychosoziale Einflüsse von außen. Wir sehen, dass die erhöhte Stabilisierung durch Myelin auch mit mehr Stabilität der funktionellen Netzwerke einhergeht. Die Jugendlichen, die mit dem Alter anfälliger werden, zeigen weniger Stabilität und mehr Netzwerkveränderungen.“

Könnte man die Stabilität der Netzwerke bei Jugendlichen fördern? Hierzu sagt Sofie Valk, Letztautorin der Studie: „Zuerst müsste man diese Studie in Gruppen von Jugendlichen mit erhöhten Risikofaktoren wiederholen, sowie bei Patienten mit manifestierten psychischen Erkrankungen. Es wäre wichtig zu wissen, ob unsere Ergebnisse sich dort replizieren lassen. Generell ist es wichtig zu wissen, dass Resilienz und Anfälligkeit gegenüber psychosozialen Umweltrisikofaktoren erhebliche individuelle Unterschiede aufweisen, die sich in der dynamischen strukturellen und funktionellen Gehirnentwicklung widerspiegeln. Einer der Hauptrisikofaktoren bei Jugendlichen ist ein herausforderndes soziales Netzwerk – also zum Beispiel Mobbing in der Schule, Missbrauch oder Vernachlässigung im Elternhaus. Die dynamische Natur des Myelins deutet auf einen potenziellen Nutzen von Interventionen hin, die auf abweichende Verläufe bei gefährdeten Jugendlichen abzielen. Ein verstärkter positiver Kontakt mit unterstützenden psychosozialen Hilfsangeboten könnte die erfahrungsabhängige Plastizität des Gehirns dabei fördern.“

Originalveröffentlichung

Meike D. Hettwer, Lena Dorfschmidt, Lara M. C. Puhlmann, Linda M. Jacob, Casey Paquola, Richard A. I. Bethlehem, Edward T. Bullmore, Simon B. Eickhoff, Sofie L. Valk, ; "Longitudinal variation in resilient psychosocial functioning is associated with ongoing cortical myelination and functional reorganization during adolescence"; Nature Communications, Volume 15, 2024-7-29