Zelluläre Identität: Wie Stammzellen entscheiden, welche Zelltypen aus ihnen hervorgehen

Ausgehend von wenigen identischen Stammzellen bildet der menschliche Körper während der embryonalen Entwicklung mehrere hundert unterschiedliche Zelltypen des erwachsenen Körpers. Während dieser Differenzierung werden die Entwicklungsmöglichkeiten der Zellen immer weiter eingeschränkt, was sich in ihrem Aussehen und ihren Funktionen widerspiegelt. Einem Forschungsteam um Prof. Dr. Sebastian Arnold und Jelena Tosic von der Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg ist es in einer Studie nun gelungen, grundlegende molekulare Steuerungsmechanismen zu entschlüsseln, nach denen Stammzellen entscheiden, welche embryonalen Zelltypen aus ihnen hervorgehen. Dies geschieht unter anderem dadurch, dass zwar in jeder Körperzelle die genetische Information identisch vorliegt, sie aber nicht in gleichem Maße genutzt wird.

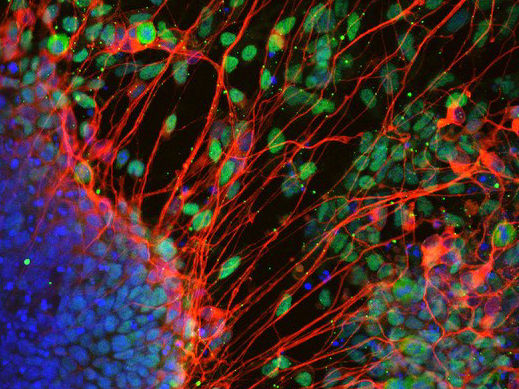

Aus Stammzellen erzeugte Neurone in der Abwesenheit von T-Box Faktoren.

Carsten Schwan/ Jelena Tosic

Die komplett undifferenzierten Stammzellen des Embryos entwickeln sich entweder zu Zellen des Nervensystems, dem so genannten Neuroektoderm, oder zu Zellen des Meso- und Endoderms, woraus sich beispielsweise viele unterschiedliche Zelltypen der inneren Organe oder der Muskeln entwickeln. Seit über 25 Jahren ist bekannt, dass es embryonale Signalmoleküle gibt, beispielsweise TGFb- und Wnt-Signale, die diese Entscheidung regulieren. Unklar war bisher jedoch, wie genau sie diese erste Entscheidung bei der Zelldifferenzierung steuern. Die im Rahmen von Tosics Promotionsarbeit durchgeführte Studie zeigt, dass genregulierende Transkriptionsfaktoren der Familie der T-Box-Faktoren, namentlich Eomes und Brachyury, die embryonalen TGFb- und Wnt-Signale übermitteln. Diese sind dafür verantwortlich, dass die Differenzierungsprogramme für alle Meso- und Endodermzellen angeschaltet werden. Gleichzeitig sind diese T-Box-Faktoren aber auch Gen-Repressoren, die verhindern, dass Nervengewebe entsteht, indem sie die entsprechenden Genprogramme unterdrücken. Sie verändern dabei die Struktur, nicht aber den Inhalt der Erbinformation im Zellkern.

„Die Ergebnisse der Studie sind ein entscheidender Schritt, um grundlegende Mechanismen zu verstehen, wie Zellen während der Entwicklung ihre spätere Identität erlangen“, sagt Arnold. Sie ermöglichen zudem weiterführende Studien zu der Frage, wie die zelluläre Identität dauerhaft in einer Zelle festgeschrieben wird.

Originalveröffentlichung

Meistgelesene News

Originalveröffentlichung

Tosic, J., Kim, G.-J., Pavlovic, M., Schröder, C.M., Mersiowsky, S.-L., Barg, M., Hofherr, A., Probst, S., Köttgen, M., Hein, L., and Arnold, S.J.; "Eomes and Brachyury control pluripotency exit and germ layer segregation by changing the chromatin state"; Nature Cell Biol.; 2019

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte