Achillesferse von Tumorzellen gefunden

Bei fast allen Fällen von Darmkrebs ist ein ganz bestimmtes Gen mutiert – das bietet Chancen, um breit wirksame Therapieansätze zu entwickeln. Würzburger Forschungsteams sind hier einen Schritt weitergekommen.

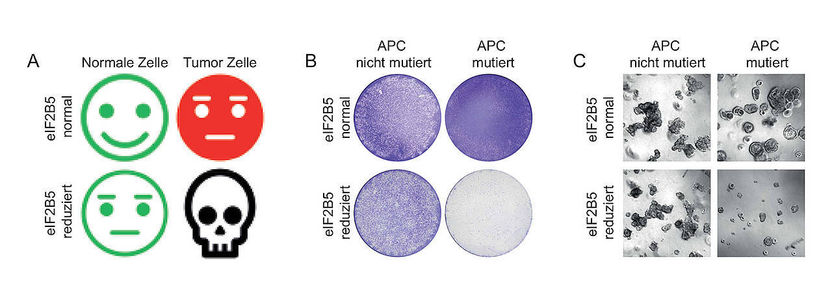

Wird das Gen elF2B5 gehemmt, bekommt das Darmkrebszellen mit einer APC-Mutation nicht gut: Sie sterben ab. Links eine schematische Darstellung, in der Mitte Zellkulturen, rechts Organoide.

Armin Wiegering / Universität Würzburg

Bei 90 Prozent aller Fälle von Dickdarmkrebs haben die Tumorzellen eine Gemeinsamkeit: Das APC-Gen ist mutiert. In genau diesen Zellen suchten Forschungsgruppen der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg nach Angriffspunkten, über die man die Krebszellen zerstören könnte.

„Wir wollten Gene finden, die nur für das Überleben von Zellen mit APC-Mutation wichtig sind, nicht aber für gesunde Zellen“, erklärt Dr. Armin Wiegering, Leiter einer Nachwuchsgruppe am Biozentrum der JMU und Oberarzt in der Chirurgie des Würzburger Universitätsklinikums.

Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen hatte Erfolg. Das berichten die Forschungsteams jetzt im Fachjournal Nature Cell Biology: Hemmten sie das Gen mit dem Namen eIF2B5, dann starben die mutierten Darmkrebszellen den sogenannten programmierten Zelltod – das ist ein Selbstzerstörungsprogramm, mit dem der Organismus im Normalfall beschädigte oder gealterte Zellen entsorgt. Gesunde Zellen dagegen verkrafteten die Hemmung des Gens ohne jegliche Beeinträchtigung.

Möglicher Angriffspunkt für die Behandlung

„Damit haben wir eine sehr spezifische Achillesferse von APC-mutierten Tumoren identifiziert“, sagt Professor Martin Eilers, Krebsforscher am Biozentrum. Man kenne nun eine Stelle, an der neu zu entwickelnde Antitumor-Medikamente möglicherweise sehr gezielt wirken können.

Die Wirksamkeit einer elF2B5-Hemmung zeigte sich zum einen im Tierversuch. Wenn das Gen in Mäusen nicht voll aktiv ist, bekommen sie nicht so schnell Dickdarmkrebs und überleben diesen deutlich länger, falls sie ihn doch bekommen. Zum anderen experimentierten die Forscher mit Organoiden. Das sind Miniatur-Tumore, die im Labor aus dem Krebsgewebe von Patienten herangezogen werden. Wurde hier die elF2B5-Menge reduziert, starben die Organoide ab.

Weitere Gene sollen untersucht werden

Als nächstes wollen die Forscher weitere Gene in Dickdarmkrebszellen untersuchen – denn elF2B5 ist nur eine von fünf Untereinheiten des größeren eIF2B-Genkomplexes. „Wir möchten auch die anderen Untereinheiten charakterisieren und prüfen, ob wir hier ebenfalls eine Spezifität finden“, wie Wiegering ankündigt. Anschließend soll eine Methode etabliert werden, mit der sich eIF2B5 in Krebszellen abbauen lässt. Ist man hierbei erfolgreich, könnte sich daraus vielleicht eine neue Option für Therapien ergeben.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.