Tumorforschung: Der genetische Kontext ist entscheidend

Anzeigen

LMU-Forscher decken einen Mechanismus auf, der unterschiedliche Krankheitsverläufe beim Ewing-Sarkom erklären kann: Das Zusammenspiel zwischen der erworbenen Treiber-Mutation und angeborener genetischer Variabilität der Patienten bestimmt, wie sich der Tumor entwickelt.

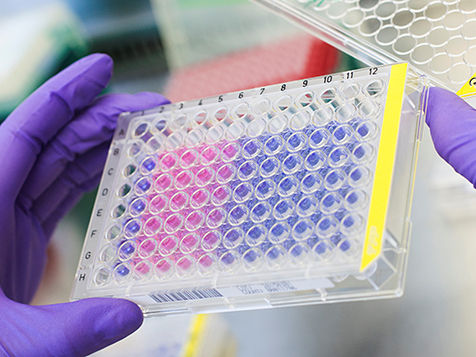

Die Abbildung zeigt die Auswertung eines kolorimetrischen Proliferationsassays indem das Wachstum von Ewing-Sarkomzellen gemessen wird.

Judith Glaubitz / LMU

Dr. Thomas Grünewald forscht über die genetischen und molekularen Grundlagen des Ewing-Sarkoms, ein bösartiger Knochenkrebs, der vor allem bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auftritt. Die Entstehung von Ewing-Sarkomen wird hauptsächlich durch eine einzige dominante Mutation angetrieben, doch diese alleine reicht möglicherweise für das Auslösen der Krebsentstehung nicht völlig aus. Grünewald, Leiter der Max-Eder Nachwuchsgruppe für Pädiatrische Sarkombiologie am Pathologischen Institut der LMU, konnte im Jahr 2015 in einer im Fachmagazin Nature Genetics erschienen Arbeit nachweisen, dass erst durch das Zusammenspiel einer spontanen somatischen Mutation mit einer angeborenen genetischen Variation ein Prozess in Gang gesetzt wird, der den Krebs mit auslöst.

In einer neuen, nun in Nature Communications veröffentlichten, Arbeit deckt Thomas Grünewald mit seinem Team ein Prinzip auf, das zeigt, wie ein solches Zusammenspiel auch den individuellen Krankheitsverlauf der Patienten beeinflussen kann. „Es gibt sehr heterogene klinische Verläufe. Diese starken Unterschiede sind nicht erklärbar, wenn man nur die erworbene somatische Treiber-Mutation in den Blick nimmt, da diese bei allen Patienten gleichermaßen ausgeprägt ist“, erklärt Thomas Grünewald. „Wir haben daher diese somatische Mutation im Kontext des Genoms des Patienten betrachtet. Sie trifft auf einen Kontext angeborener genetischer Unterschiede und dieses Zusammenspiel beeinflusst den Verlauf der Krebserkrankung.“

Bei den Patienten gibt es eine angeborene genetische Variabilität, die bestimmt, ob Gene durch die Treiber-Mutation stark oder schwach angeschaltet werden, was Unterschiede im Tumorverlauf der einzelnen Patienten erklärbar macht. „Bislang achtet man in der personalisierten Krebsmedizin nur auf die somatischen Mutationen. Unsere Arbeit zeigt, dass der genetische Kontext entscheidend für den Krankheitsverlauf ist und für therapeutische Entscheidungen genutzt werden kann“, sagt Thomas Grünewald. Julian Musa, der Erstautor der Studie, erklärt: „Gene, die über den von uns aufgedeckten Mechanismus reguliert werden, können je nach Ausmaß ihrer individuell unterschiedlichen Aktivierung auch beeinflussen, wie stark Tumorzellen auf Therapeutika ansprechen. Dadurch lässt sich erklären, warum manche Therapeutika gegen den Tumor des einen Patienten wirksamer sind als gegen den Tumor eines anderen Patienten“. In einem nächsten Schritt wollen die LMU-Forscher diese Frage weiter untersuchen.

Zudem will das Team um Thomas Grünewald nun untersuchen, ob sich das Ergebnis auf andere Krebserkrankungen übertragen lässt. „Es ist eine der ersten Studien, die das Zusammenspiel angeborener genetischer Variabilität mit somatischen Mutationen im Hinblick auf individuelle Krankheitsverläufe bei Krebserkrankungen dokumentiert, exemplarisch am Ewing-Sarkom. Wir nehmen stark an, dass dieses Prinzip auch bei anderen Krebserkrankungen gilt.“