Nef schützt SIV-infizierte Affen vor T-Zellverlust

Eine Virusinfektion ist immer ein sensibles Wechselspiel zwischen dem infizierten Wirt und den Krankheitserregern. Einerseits vermehren sich Viren im Körper und streuen in die Umgebung, andererseits kann der Infizierte die Attacke meistens erfolgreich mit Hilfe seines Immunsystems eindämmen. Wie ein virales Protein diese Balance in SIV-infizierten Mangabenaffen beeinflusst und dadurch den Ausbruch einer Immunschwäche steuert, hat Michael Schindler vom Heinrich-Pette-Institut in Hamburg jetzt mit Frank Kirchhoff und Kollegen aus Ulm untersucht.

Michael Schindler beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Frage, warum HI-Viren beim Menschen AIDS hervorrufen, während Infektionen mit nahe verwandten SI-Viren bei Affen meist harmlos verlaufen. Bereits 2007 erhielt er mehrere Auszeichnungen für seine Erkenntnis, dass ein Protein namens Nef hierfür verantwortlich sein könnte. Beide Virusarten besitzen dessen Erbinformation, Nef aus HIV und SIV haben aber offensichtlich unterschiedliche Funktionen. Jetzt erklären Michael Schindler und Frank Kirchhoff in PLoS Pathogens, wie Nef vor einer tödlichen Immunschwäche schützt. Außerdem zeigen sie erstmals, dass dieser Schutz tatsächlich eine Rolle spielt, wenn Mangabenaffen in freier Wildbahn infiziert wurden.

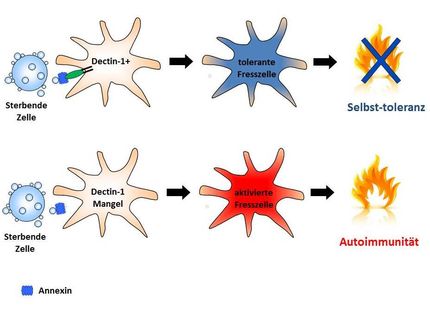

HIV-infizierte Patienten entwickeln AIDS, weil bestimmte weiße Blutkörperchen, die CD4-postiven T-Zellen, durch das Virus infiziert und aktiviert werden. Die Aktivierung löst in diesen Zellen eine fatale Kettenreaktion aus, den programmierten Zelltod. Die Folge: Im Verlauf der Infektion kann sich das Immunsystem nicht mehr ausreichend erneuern und die T-Zellen nachbilden - die Immunschwäche eskaliert. Das Immunsystem der infizierten Rauchgrauen Mangaben bleibt trotz effizienter SI-Virusinfektion dagegen meistens stabil. Die Wissenschaftler verglichen nun Nef aus Tiergruppen mit hohen und niedrigen T-Zellmengen und fanden heraus, dass sich die Nef-Allele in ihrer Funktion stark unterscheiden.

Nur Nef aus SIV-infizierten Tieren mit einem stabilen Immunsystem kann vor einem Verlust von T-Zellen schützen - und zwar gleich mehrfach:

1. Nef schützt die T-Zellen vor einer starken Aktivierung und somit vor dem Zelltod, indem es einen zentralen Schalthebel auf der T-Zelle herunterreguliert, den T-Zellrezeptor CD3.

2. Nef schützt vermutlich zusätzlich vor dem programmierten Zelltod, indem es einen weiteren Schalthebel, den PD1-Rezeptor unterdrückt (programmed death 1-Rezeptor).

3. Nef hindert andere Immunzellen daran, infizierte T-Zellen zu zerstören, indem es den MHC-I-Komplex unterdrückt. Dieser Komplex sitzt wie eine rote Erkennungsfahne auf der Oberfläche infizierter Zellen und signalisiert anderen Abwehrzellen: "Da ist etwas Fremdes, das angegriffen werden muss." Durch die Unterdrückung von MHC-I wird auch das unterbunden.

Michael Schindler dazu: "Der Immunstatus und die absolute Zahl von T-Zellen wird von unheimlich vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Deshalb waren wir sehr überrascht, wie eindeutig wir einen Zusammenhang herstellen konnten zwischen bestimmten Nef-Funktionen und der T-Zellmenge in infizierten Mangaben."

So können SI-Viren mit Hilfe von Nef in infizierten Zellen verbleiben und sich vermehren, ohne sie zu zerstören. "Indem wir Nef besser verstehen, können wir hier vielleicht einen alternativen therapeutischen Hebel ansetzen, um AIDS zukünftig zu verhindern", so hofft Michael Schindler.

Originalveröffetnlichung: M. Schindler et al.; "Inefficient Nef-mediated downmodulation of CD3 and MHC-I correlates with loss of CD4 T-cells in natural SIV infection."; PLoS Pathogens 2008.

Meistgelesene News

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.