Wenn Gene nicht entpackt werden können: Mausmodell für gestörten Histonstoffwechsel etabliert

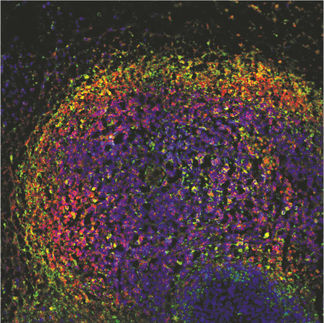

Gene liegen im Zellkern meist sorgfältig verpackt vor: Die entsprechenden Abschnitte der fadenförmigen DNA werden platzsparend um kleine Proteine - die Histone - gewickelt. Insbesondere nicht aktive Gene sind oft besonders dicht verpackt. Durch bestimmte Enzyme - sogenannte Histon-Acetyltransferasen (HAT) - wird die Bindung der Histone an die DNA vermindert, sodass die Gene entpackt und aktiviert werden können. Gegenspieler der HATs sind die Histondeacetylasen (HDACs), die die Verpackung und Inaktivierung von Genen verstärken und an vielen regulatorischen Prozessen beteiligt sind. Mäuse, die keine HDACs produzieren, sind wertvolle Modellorganismen, die verstehen helfen, welche Bedeutung HDACs für die Entstehung von Krankheiten haben, und welcher Nutzen von HDAC-hemmenden Medikamenten zu erwarten ist.

Wissenschaftlern des GSF - Forschungszentrums für Umwelt und Gesundheit (GSF) gelang es, eine Mauslinie zu erstellen, bei der das Gen für die Produktion einer der HDACs, der Histondeacetylase 2 (HDAC2), ausgeschaltet ist. Die Folgen dieses Defekts machen die Mäuse sowohl für die Krebs- als auch für die Herzforschung interessant. "Es gibt elf klassische Deacetylasen. Die Kunst ist, herauszufinden, welche Deacetylasen welche Prozesse kontrollieren", erklärt Professor Dr. Martin Göttlicher, der Leiter des GSF-Instituts für Toxikologie, der gemeinsam mit Wissenschaftlern des GSF-Instituts für Entwicklungsbiologie (IDG) die Etablierung der HDAC2-defizienten Mauslinie anregte.

Göttlicher selbst interessiert sich für Regulationsmechanismen, die zur Entstehung von Dickdarmtumoren führen - hier spielt HDAC2 wohl eine Rolle. Bereits von einigen anderen Tumoren ist bekannt, dass die durch Histondeacetylase verstärkte Verpackung offenbar Gene inaktivierte, die normalerweise die Zellen in den programmierten Zelltod (Apoptose) treiben. HDAC-Inhibitoren könnten eventuell die Apoptose wieder aktivieren und so das Tumorwachstum stoppen.

HDAC2 ist aber auch noch an anderen Prozessen beteiligt, z.B. beim Wachstum von Herzzellen. Deshalb kooperieren die GSF-Wissenschaftler auch mit einer amerikanischen Forschergruppe um Professor Jonathan Epstein (University of Pennsylvania), die besonders diesen Aspekt untersucht. Gemeinsam berichten die Wissenschaftler nun, dass HDAC2 bei der Entstehung einer krankhaften Vergrößerung des Herzens - der Herzhypertrophie - eine Rolle spielt. Wird das Herz z.B. durch Stress oder Überanstrengung überlastet, reagiert es durch Wachstum - es wird immer größer, dabei aber nicht effizienter. Letztendlich kann dies zur Herzinsuffizienz führen. Offensichtlich ist HDAC2 an dieser tödlichen Spirale beteiligt, denn die HDAC2-defizienten Mäuse zeigten auch bei starker Belastung keine Vergrößerung des Herzens. HDAC2 greift in einen Signalweg ein, der notwendig ist, um das hypertrophe Wachstum auszulösen. "Wenn man einen Weg findet, HDAC2 spezifisch zu hemmen, kann man eventuell ein Medikament gegen diese Krankheit entwickeln", hofft Göttlicher.

Man darf nun aber nicht schließen, dass HDAC2 Aktivität ausschließlich nachteilig ist", erklärt Dr. Thomas Floss (IDG), der die Mauslinie mit Hilfe der an der GSF gut etablierten Gene-Trap-Technologie erstellte: "Die Mäuse zeigen ohne HDAC2 verschiedene Beeinträchtigungen, sie sind z.B. deutlich kleiner als ihre Wildtyp-Geschwister". Offensichtlich greift HDAC2 - wie alle Histondeacetylasen - in fein abgestimmte Regelkreise ein. Deshalb ist es für potenzielle therapeutische Ansätze vermutlich wichtig, Hemmstoffe zu finden, die nur ganz bestimmte HDACs selektiv ausschalten. "Die Frage ist, mit welchen einzelnen HDACs man interferieren muss, um Krankheiten zu bekämpfen, ohne dass andere für die Gesundheit wichtige Prozesse gestört werden", betont Göttlicher - und die GSF-Mäuse sollen helfen, diese Frage zu lösen.

Originalveröffentlichung: Chinmay M Trivedi, Yang Luo, Zhan Yin, Maozhen Zhang, Wenting Zhu, Tao Wang, Thomas Floss, Martin Goettlicher, Patricia Ruiz Noppinger, Wolfgang Wurst, Victor A Ferrari, Charles S Abrams, Peter J Gruber, Jonathan A Epstein; "Hdac2 regulates the cardiac hypertrophic response by modulating Gsk3ß activity"; Nature Medicine 2007.

Meistgelesene News

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

Antibody Stabilizer von CANDOR Bioscience

Protein- und Antikörperstabilisierung leicht gemacht

Langzeitlagerung ohne Einfrieren – Einfache Anwendung, zuverlässiger Schutz

DynaPro NanoStar II von Wyatt Technology

NanoStar II: DLS und SLS mit Touch-Bedienung

Größe, Partikelkonzentration und mehr für Proteine, Viren und andere Biomoleküle

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.