Stratifizierung des Schweregrads von nicht-alkoholischer Fettleber

Mit einer geschätzten Verbreitung von ca. 40 Prozent in Europa und 50 Prozent in der allgemeinen Weltbevölkerung ist die nicht-alkoholische Fettleber (NAFL), die auch Steatose genannt wird, ein schwerwiegendes Problem für die öffentliche Gesundheit. Sie steht in engem Zusammenhang mit unserem bewegungsarmen Lebensstil und unserer fetthaltigen Ernährung. Man erwartet, dass die Verbreitung rasant ansteigt und einen epidemischen Status erreichen wird. Für den einzelnen NAFL-Patienten wurden in Europa 26 Prozent höhere Gesundheitskosten geschätzt.

NAFL ist eine typische metabolische Krankheit, die mit Fettleibigkeit, Insulin-Resistenz und Typ-II-Diabetes assoziiert ist. Ungewöhnliche Fettablagerungen entstehen in der Leber von Patienten. Im Normalfall ist die Steatose zunächst komplikationslos, aber mit einem erhöhten Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen verbunden. Außerdem kann Steatose zu Steatohepatitis fortschreiten und sich in einigen Fällen zu Leberzirrhose und sogar Leberkrebs entwickeln. Genetische Mutationen wurden bereits mit der Krankheit assoziiert, z.B. in den Genen PNPLA3 und TM6SF2. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass NAFL durch ein komplexes Zusammenspiel von genetischen und äußeren Faktoren verursacht wird.

Um Einblick in die krankheitsauslösenden Mechanismen zu erhalten, wurde von James Adjaye das livSYSiPS-Konsortium koordiniert, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) als Partner der ERASysBio+ Initiative (unterstützt vom EU ERA-NET Plus Schema im FP7) ko-finanziert wurde. Ziel der ERASysBio+ Initiative war die Förderung der Systembiologie-Forschung in Europa. Das multinationale Konsortium mit Forschungsgruppen aus Deutschland, Großbritannien, Italien und Österreich verfolgte einen systembiologischen Ansatz, um die Entstehung von NAFL zu untersuchen.

In der publizierten Studie wurde ein verstärktes Vorkommen des Gens PLIN2 in NAFL-Patienten entdeckt. PLIN2 ist in die Aggregation von Fettablagerungen in der Leber involviert. Mäuse ohne dieses Protein werden nicht dick, auch wenn sie mit einer fettreichen Nahrung überfüttert werden. Weitere Entdeckungen waren u.a. unterschiedliche Höhen des appetitkontrollierenden Hormons LEPTIN, von ADIPONECTIN und von Aminosäuren, die den Abbau von Fett kontrollieren. Außerdem wurden Veränderungen in den komplexen Signal-Kaskaden von Insulin entdeckt, die den zentralen Regulierungsmechanismus für das Glukose- / Fett-Gleichgewicht darstellen.

Diese Erkenntnisse sind eine ermutigende Basis für weitere Forschung. Nötig wäre, so die Autoren eine größere Patientenkohorte zu untersuchen, um das Potential auszuschöpfen, neue Diagnosemöglichkeiten und Therapien für NAFL zu finden.

Essentiell für die Erreichung dieses Ziels sind systembiologische Datensätze und Modelle von hoher Qualität sowie der Austausch von Daten zwischen Forschern. Wasco Wruck, Bioinformatiker und Erstautor der Studie, berichtet: „Von unseren multi-disziplinären Messungen haben wir hervorragende Datensätze erhalten, aus denen wir bereits interessante Erkenntnisse und Hypothesen über NAFL gewinnen konnten. Wir brauchen zusätzliche Patientenkohorten und Experimente, um diese ersten Erkenntnisse zu bestätigen und unsere systembiologischen Modelle zu verbessern. Um auch anderen Forschern zu ermöglichen, mit diesen wertvollen Daten zu arbeiten, haben wir sie in öffentlichen Datenbanken abgelegt.“

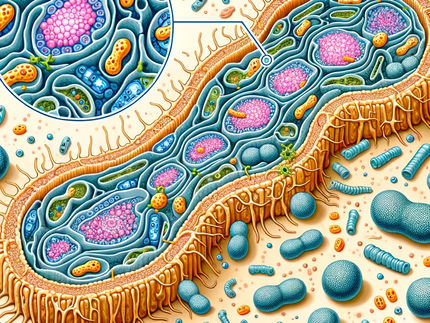

Um weitere Einblicke in die Ursachen der Krankheit auf der Basis von individuellen Patienten zu erlangen – eine Vorgehensweise der neuen Ära der personalisierten Medizin - generiert James Adjayes Team nun induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs) aus Hautzellen dieser Patienten und vergleichbarer gesunder Kontrollpersonen. Diese patienten-spezifischen iPSCs werden dann in Leberzellen (Hepatozyten) umgewandelt mit der Aussicht, den Lebermetabolismus des Patienten in der Petrischale zu simulieren. Um Steatose zu induzieren, wird Fett (z.B. Ölsäure) auf die Zellen gegeben und danach Änderungen in Gen-, Protein- und Metabolit-Vorkommen analysiert, wie es anfänglich mit den originalen Leberbiopsien und Blutserumproben geschah. „Unser Ziel ist jetzt zu sehen, ob unser „Krankheit in der Petrischale“-Modell widerspiegelt, was wir in den Patienten sehen: Neue Biomarker für NAFLD zu definieren und biochemische Reaktionswege als mögliche Angriffspunkte für Medikamente zu identifizieren, die benutzt werden können, um bestehende Therapien für NAFLD zu ergänzen.“, sagt James Adjaye.

Originalveröffentlichung

Wasco Wruck, Karl Kashofer, Samrina Rehman, Andriani Daskalaki, Daniela Berg, Ewa Gralka, Justyna Jozefczuk, Katharina Drews, Vikash Pandey, Christian Regenbrecht, Christoph Wierling, Paola Turano, Ulrike Korf, Kurt Zatloukal, Hans Lehrach, Hans Westerhoff, and James Adjaye; "Multi-omic profiles of human non-alcoholic fatty liver disease tissue highlight heterogenic phenotypes"; Scientific Data; 2015

Meistgelesene News

Originalveröffentlichung

Wasco Wruck, Karl Kashofer, Samrina Rehman, Andriani Daskalaki, Daniela Berg, Ewa Gralka, Justyna Jozefczuk, Katharina Drews, Vikash Pandey, Christian Regenbrecht, Christoph Wierling, Paola Turano, Ulrike Korf, Kurt Zatloukal, Hans Lehrach, Hans Westerhoff, and James Adjaye; "Multi-omic profiles of human non-alcoholic fatty liver disease tissue highlight heterogenic phenotypes"; Scientific Data; 2015

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Sanofi-aventis und US-Biopharmaunternehmen Ascenta Therapeutics schließen Lizenzvertrag im Bereich Onkologie - Niedermolekulare Wirkstoffe könnten durch Reaktivierung der Tumorsuppressorfunktionen des p53-Gens den Zelltodmechanismus von Tumorzellen wiederherstellen

Novartis übernimmt Admune Therapeutics - Stärkung der Onkologie-Pipeline

Proteine im Flug analysieren: Neues Massenspektrometer für RUB-Forscher - Technische Verstärkung für die Suche nach innovativen Antibiotika

Grundlagenforschung zur mTOR-Inhibition: Wyeth Forschungs- und Innovationspreis erstmals verliehen

Kompetenzzentrum HIV/AIDS an der RUB mit ersten Ergebnissen - Daten von 14.500 Patienten aus 50 Zentren ausgewertet

Neuer Weg der Resistenzbildung entdeckt

Die Auswirkungen der Multiplen Sklerose mildern - Forscher aus Göttingen und Italien beschreiben zelluläres Signal, das Symptome der Multiplen Sklerose verstärkt

Hoffmannstropfen

Wie das Gehirn Stress beim Lernen kompensieren könnte

Hautkrebs: Therapieansatz für tödliche Merkel-Zell-Tumore

Evotec gibt Update zu den finanziellen Auswirkungen des Cyber-Angriffs - Produktivität war während des gesamten zweiten Quartals beeinträchtigt