Schneller zum richtigen Krebsmedikament

Wie sich eine Krebserkrankung entwickelt, ist oft schwer vorherzusagen. Neue Erkenntnisse aus der Fraunhofer-Forschung helfen, den Krankheitsverlauf besser zu verstehen und für den Patienten die individuell richtige Therapie zu finden.

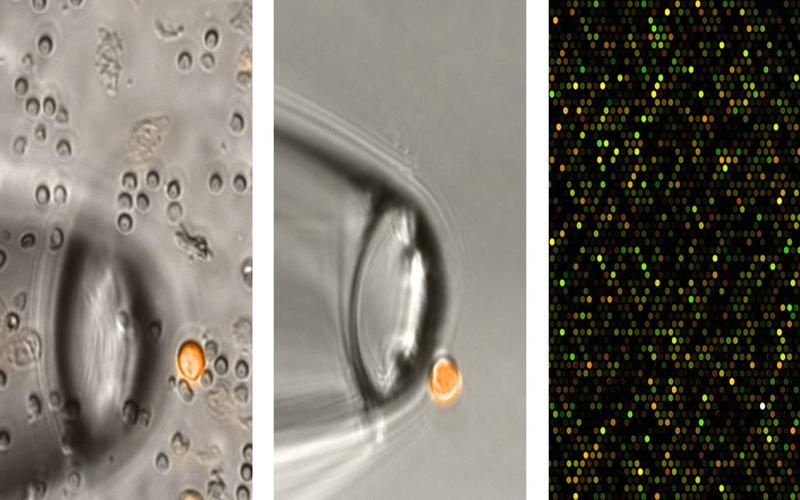

Die Bildfolge zeigt die Isolierung einer Brustkrebszelle (kleiner Kreis links und Mitte) und rechts einen Ausschnitt aus ihrem »molekularen Porträt«.

© Fraunhofer ITEM

Der Kampf gegen Krebs ist für Betroffene eine langwierige Angelegenheit: Auch wenn ein Tumor operativ entfernt wurde, ist die Krankheit längst nicht ausgestanden. Zellen aus dem Tumor streuen in andere Organe und können sich dort zu neuen Metastasen auswachsen. Um auch diese gestreuten Zellen unschädlich zu machen, muss sich der Patient nach der Operation einer Chemotherapie unterziehen. Neuere Behandlungsansätze, etwa für Brustkrebs, beziehen molekulargenetische Erkenntnisse mit ein, um für die Patientinnen die wirksamste Medikation zu finden: Die Ärzte untersuchen dazu den genetischen »Fingerabdruck« des Primärtumors. Liegt dabei etwa das Gen HER2 vermehrt vor, bekommt die Patientin das Medikament Herceptin.

Tumor streut bereits bei einer Größe von 1 bis 6 Millimetern

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin ITEM haben nun Erstaunliches herausgefunden: »Die Annahme, dass die gestreuten Zellen die gleichen Eigenschaften aufweisen wie der Primärtumor, stimmt manchmal, aber bei weitem nicht immer«, erklärt Prof. Christoph Klein, Leiter der ITEM-Projektgruppe »Personalisierte Tumortherapie« in Regensburg. Der Wissenschaftler und sein Team konnten nachweisen, dass die Streuung weitaus früher erfolgt als bislang angenommen. Im Fall von Brustkrebs etwa wird ein Tumor in der Regel bei einer Größe von 1-2 Zentimetern diagnostiziert – die Streuung beginnt jedoch schon bei einer Größe von 1-6 Millimetern. »In diesem Krankheitsstadium ist der Primärtumor meist noch gar nicht entdeckt. Folglich kennt man auch seine Eigenschaften zu diesem Zeitpunkt nicht«, so Klein. Untersuchungen am Tiermodell bestätigen dies: Die gestreuten Zellen weisen andere Eigenschaften auf als ein Primärtumor, der bereits tastbar ist. »Krebs ist ein Evolutionsprozess: Die Zellen verändern sich im Laufe der Erkrankung«, bringt es Klein auf den Punkt.

Um eine zielgerichtete Behandlung zu gewährleisten, muss sich der Fokus bei der Diagnose nach Ansicht des Forschers künftig stärker vom Primärtumor auf die gestreuten Zellen verlagern. Die Regensburger Projektgruppe arbeitet an Verfahren, um solche Zellen mit Hilfe von Markern zu detektieren und molekulargenetisch zu analysieren. In einer kürzlich veröffentlichten Studie zu Melanomerkrankungen konnten die Forscher beispielsweise zeigen, dass sich im Wächterlymphknoten bereits in einem frühen Stadium gestreute Zellen finden lassen, die aufschlussreiche Informationen über die aktuellen Zelleigenschaften liefern. Der Wächterlymphknoten ist der erste Lymphknoten im Abflussgebiet des Tumors und muss von allen über die Lymphflüssigkeit gestreuten Tumorzellen passiert werden. Darüber hinaus belegt die Studie einen engen Zusammenhang zwischen der Anzahl der gestreuten Zellen im Wächterlymphknoten und dem Risiko, dass die Patienten an der Krankheit sterben. Kombiniert man diese Informationen mit Eigenschaften des Primärtumors, lässt sich die Prognose für den Patienten sehr gut abschätzen.

Für seine Erkenntnisse wurde Prof. Klein mit dem renommierten Deutschen Krebspreis ausgezeichnet. Der Wissenschaftler möchte mit seiner Arbeit dazu beitragen, die Dynamik von Krebserkrankungen besser zu verstehen und die Behandlung daran auszurichten. »Unser Ziel ist es, für den einzelnen Patienten die richtigen Medikamente zu finden, so dass erst gar keine tödlichen Metastasen heranwachsen«, so Klein. Bei manchen Patienten wären dabei eventuell ganz andere Maßnahmen als die hochtoxische Chemotherapie hilfreich: Denn auch Krebszellen unterliegen nach Erkenntnissen der Wissenschaftler dem Darwinschen Gesetz »survival of the fittest«: Streuen sie in andere Körperregionen, müssen sie dort mit einem anderen Selektionsdruck zurechtkommen als an ihrem Entstehungsort. Die gute Nachricht: Die meisten Zellen schaffen das nicht – und können sich folglich nie zur Metastase auswachsen.