Neues zur Therapie der Panikstörung

Ob jemand eine Panikstörung entwickelt, hängt auch von seinen Genen ab. Eines der Risiko-Gene verringert sogar den Erfolg der Psychotherapie

Anzeigen

Extreme Angstzustände, die einen plötzlich überfallen, dazu Atemnot und Herzrasen: Wer häufiger von solchen Attacken überwältigt wird, kann eine chronische Panikstörung entwickeln. Diese psychische Krankheit ist oft mit einer Angst vor großen, weiten Plätzen verbunden, der so genannten Agoraphobie.

An Panikstörungen leiden ein bis zwei Prozent der Bevölkerung, Frauen häufiger als Männer. Viele Erkrankte verlassen irgendwann nicht mehr ihr Haus – aus Angst, beim Autofahren oder in anderen Situationen eine Attacke zu erleben. Behandeln lässt sich die Panikstörung mit einer Verhaltenstherapie: Dabei lernen die Patienten, besser mit ihrer Angst umzugehen.

Auswirkungen eines Risiko-Gens

„Die Panikstörung mit Platzangst ist eine Erkrankung mit einer starken genetischen Komponente“, erklärt Professor Andreas Reif von der Würzburger Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Zu den bislang bekannten Risikofaktoren gehört ein Gen, das die Bauanleitung für das Enzym Monoamino-Oxidase A (MAOA) enthält. Von diesem Gen gibt es eine Variante, die für eine erhöhte MAO-Aktivität sorgt – und genau das begünstigt die Krankheit.

In einer deutschlandweiten Multicenter-Studie mit 369 Panik-Patienten haben Wissenschaftler das Risiko-Gen jetzt genauer unter die Lupe genommen. Um das Ausmaß der Angst standardisiert zu messen, wurden die Patienten vor und nach der Therapie unter anderem mit einer „Panik-Box“ konfrontiert – einer dunklen, engen Kammer, die bei den Patienten Angstsymptome auslösen kann.

In dieser Situation empfanden Teilnehmer mit der Risiko-Variante des Gens mehr Angst als Panik-Patienten ohne die Risiko-Variante. Sie hatten auch deutlich höhere Herzschlagraten. Bei den Tests kam es zu insgesamt 34 Panikattacken; 33 davon betrafen die Patienten mit der Risiko-Variante.

Nachteilig für die Verhaltenstherapie

Das Risiko-Gen sorgt aber nicht nur für heftigere Angst-Symptome. Es vermindert auch den Erfolg der Verhaltenstherapie: Die Patienten mit der Risiko-Variante gewöhnten sich im Lauf der standardisierten Therapie weniger an die Angst-Situation, während die anderen Patienten besser damit umzugehen lernten.

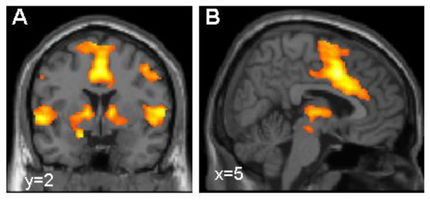

Nach der Therapie beobachteten die Wissenschaftler weitere Unterschiede zwischen den Patienten mit und ohne die Risiko-Variante. Ein Unterschied betraf die Aktivierung in einer bestimmten Gehirnregion bei Angstsituationen. Daraus schließen sie, dass die Verhaltenstherapie bei den zwei Patientengruppen zu unterschiedlichen Gehirnaktivierungsmustern führt.

Weltweite Premiere gelungen

Das Fazit der Forscher: „Wir haben hier einen genetischen Risikofaktor für die Panikstörung mit Platzangst vorliegen, der sich auch auf die Wirksamkeit der Verhaltenstherapie auswirkt“, sagt Professor Jürgen Deckert, Direktor der Würzburger Psychiatrischen Universitätsklinik. „Die Ergebnisse zeigen erstmals, dass genetische Informationen hilfreich sein können, um individuell zugeschnittene Psychotherapien anzubieten.“ Im Fall von Panik-Patienten zum Beispiel könne es möglicherweise hilfreich sein, den Trägern der Risiko-Genvariante längere Therapien anzubieten.