Die Tücken der Proteinfaltung

Studie zeigt neue Details der Bildung von Amyloid-Plaques

Alzheimer, Parkinson, Creutzfeld-Jakob - bei allen diesen Krankheiten lassen sich auffällig viele wasserunlösliche Proteinablagerungen, sogenannte Amyloid-Plaques, an Stelle gesunder Zellen beobachten. Einem Team von Wissenschaftlern um Dr. Philipp Neudecker vom Forschungszentrum Jülich und der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist es nun gelungen, das Entstehen von Amyloid-Plaques genauer zu untersuchen. Dieses Wissen eröffnet den Weg zu neuen Möglichkeiten der Diagnose und Therapie.

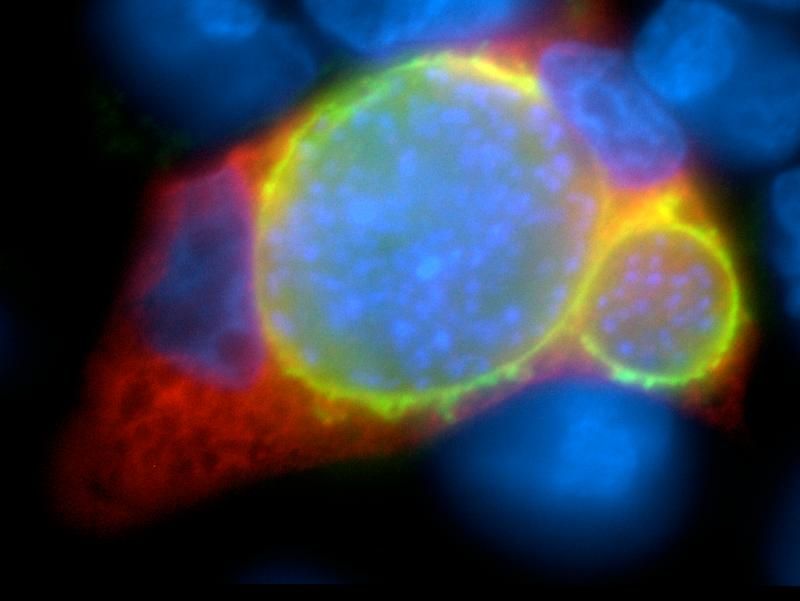

Lebende Zellen synthetisieren pausenlos eine Vielzahl verschiedener Proteine, die dann ihrerseits fast alle zellulären Vorgänge durchführen, etwa als molekulare Maschinen, als Transporter oder als Botenstoffe. Um ihre Funktion tatsächlich ausführen zu können, müssen die meisten Proteine sich aber nach ihrer Synthese als lange Polypeptid-Ketten erst noch in ihre genau definierte dreidimensionale Struktur falten, in den sogenannten nativen Zustand des Proteins. Fehlgefaltete Proteine hingegen sind nicht nur inaktiv, sondern neigen häufig auch dazu, zellschädigende Verbindungen zu bilden. Gesunde Zellen bauen diese rasch wieder ab. Versagt dieser Schutzmechanismus jedoch oder wird er überfordert, so bilden sich lange Fäden aus vielen Molekülen des falsch gefalteten Proteins ("Amyloid-Fibrillen") und reichern sich an. In der Folge sterben die Zellen ab und die verklumpten Fibrillen lagern sich als Amyloid-Plaques im Gewebe ab.

Damit die Proteine innerhalb weniger Sekunden ihren nativen Zustand erreichen, darf ihr Faltungsprozess nicht einfach dem Zufall überlassen bleiben, sondern muss notwendigerweise mehr oder weniger exakt definiert und effizient sein. Aber: In diesem Prozess werden kurzfristig bestimmte fehlgefaltete Strukturen gebildet, Wissenschaftler sprechen von "Faltungsintermediaten". Sie vermuten, dass die Proteinfaltung eine Gratwanderung zwischen Effizienz einerseits und dem Risiko zellschädigender Verklumpungen andererseits darstellt. Faltungsintermediate stehen schon seit einigen Jahren unter dringendem "Tatverdacht" als Auslöser für Amyloid-Erkrankungen und dürften der für Verständnis, Diagnose und Therapie entscheidende Ansatzpunkt sein. Allerdings waren sie wegen ihrer Instabilität und Kurzlebigkeit bisher schwer nachzuweisen und zu untersuchen.

Erstmals gelang es nun dem Team um Philipp Neudecker vom Institute of Complex Systems - Strukturbiochemie des Forschungszentrums Jülich und dem Institut für Physikalische Biologie der Universität Düsseldorf, mit Hilfe der Kernspinresonanz-Spektroskopie ("Nuclear Magnetic Resonance", NMR) in atomarer Auflösung die räumliche Struktur eines Intermediats zu bestimmen, das nicht nur die korrekte Faltung des untersuchten Proteins vermittelt, sondern dessen Anreicherung auch spontan zur Bildung der gefürchteten Amyloid-Fibrillen führt. Neudecker hatte zuvor in der Arbeitsgruppe von Prof. Lewis Kay an der University of Toronto zusammen mit Kollegen der University of Cambridge an der Weiterentwicklung der NMR gearbeitet, um solche für nur wenige tausendstel Sekunden ausgebildete Faltungsintermediate zuverlässig nachzuweisen, zu untersuchen und so komplexe Faltungswege im Detail verfolgen zu können.

Die Wissenschaftler konnten nun erkennen, welche Kräfte das Intermediat stabilisieren und warum es zum Verklumpen neigt. "Mit der NMR-Spektroskopie steht mittlerweile eine hochauflösende Methode zur Verfügung, mit der sich das Anfangsstadium der Amyloid-Bildung biophysikalisch untersuchen und - nicht zuletzt in Hinblick auf Diagnose und Therapie - verstehen lässt", zieht Neudecker Bilanz. Mit dieser biophysikalischen Technologie lassen sich nicht nur Ausgangs- und Endpunkt schneller biologischer Prozesse isoliert strukturbiologisch untersuchen und daraus indirekt Rückschlüsse auf den Mechanismus ziehen: "Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, den Ablauf des gesamten Prozesses mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung zu verfolgen und so verstehen zu lernen. Die ausgezeichnete apparative Ausstattung des Biomolekularen NMR-Zentrums von Jülich und der Universität Düsseldorf ist dazu hervorragend geeignet."

Originalveröffentlichung

Meistgelesene News

Originalveröffentlichung

P. Neudecker, P. Robustelli, A. Cavalli, P. Walsh, P. Lundström, A. Zarrine-Afsar, S. Sharpe, M. Vendruscolo & L. E. Kay: Structure of an Intermediate State in Protein Folding and Aggregation, Science 336

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Leica Microsystems akquiriert Genetix und stärkt damit sein Portfolio für Life-Science-Technologien

Lebensstil wirkt sich stärker auf Schlaganfallrisiko aus als Gene - Rauchen und Übergewicht erhöhen Schlaganfallrisiko um 66 Prozent

China Medical Technologies und Leica Microsystems geben Vereinbarung bekannt - Zusammenarbeit in Forschung, Entwicklung und Vertrieb

Neue S2-Leitlinie Diabetes und Psyche

GE Healthcare ernennt neuen Deutschland CEO & President

Viel versprechender Test für Humane Papillomviren (HPV): schnell, genau und kostengünstig

Malariaparasiten verhindern Selbstmord von Leberzellen - Neuer Hemmstoff entdeckt