Greifswalder Forscher klären genetische Veränderungen bei seltener Sézary-Erkrankung auf

Einer Greifswalder Forschungsgruppe ist es gelungen, genetische Steuerungsprozesse beim Sézary-Syndrom zu beschreiben. Das Sézary-Syndrom ist eine bösartige Erkrankung der T-Lymphozyten. Trotz neuer Behandlungsmöglichkeiten sind die Heilungschancen eher schlecht. Die Arbeitsgruppe wird von Prof. Christian Andreas Schmidt von derKlinik für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie der Universitätsmedizin Greifswald geleitet. Das Forschungsprojekt wird von der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung gefördert.

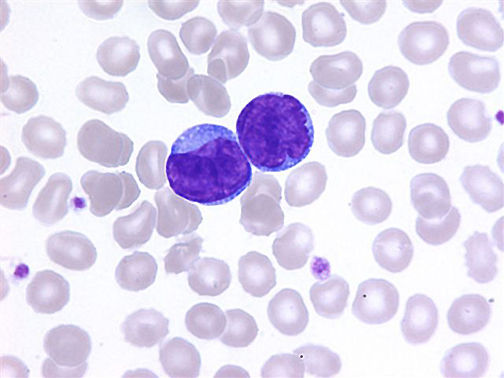

Bild einer Sézary Zelle, die bei einer Erkrankung am Sézary-Syndrom im Blut gefunden wurde.

Dr. Busemann

Die Erkrankung Sézary-Syndrom ist nach dem französischen Arzt Albert Sézary (1880-1956) benannt, der die typischen Symptome Hautrötung, Lymphknotenschwellung und Ausschwemmung der bösartigen Zellen in das Blut 1938 erstmalig beschrieben hat. Die Betroffenen haben großflächige Hautrötungen und leiden unter unerträglichem Juckreiz. Die Krankheit ist sehr selten.

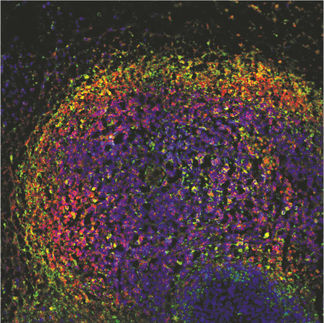

Voraussetzung für neue Therapiestrategien ist ein besseres Verständnis der genetischen Veränderungen, die die Erkrankung auslösen. Den Greifswalder Forschern gelang es, eine wahrscheinlich entscheidende genetische Veränderung bei der Erkrankung zu entdecken. Die Entdeckung war durch den Einsatz hochauflösender genetischer Untersuchungstechniken möglich.

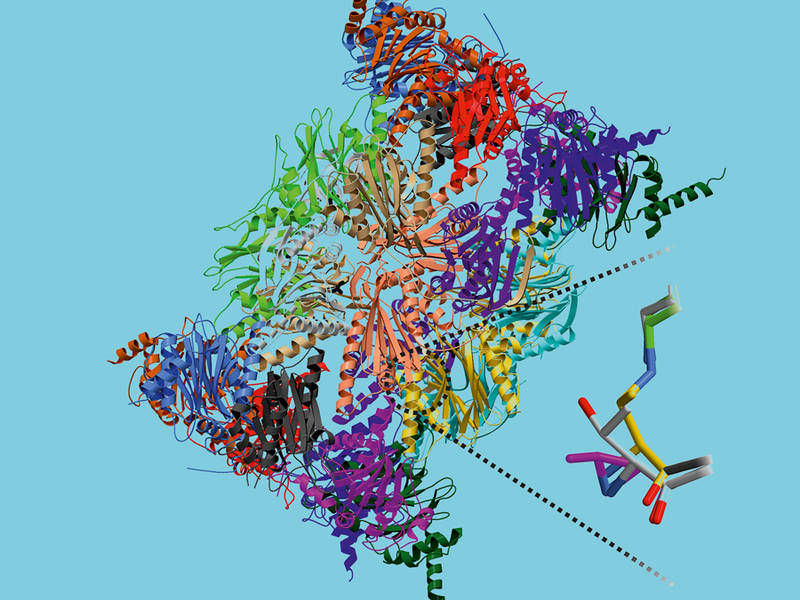

Die Arbeitsgruppe von Prof. Christian Andreas Schmidt zeigte erstmals, dass bei dieser Erkrankung häufig ein wichtiger Tumorsuppressor, d. h. ein Protein, das die Zellentwicklung steuert, auf genetischer Ebene verloren gegangen ist. Bislang war bekannt, dass das Sézary-Syndrom durch eine falsche Aktivierung eines bestimmten zellulären Signalweges in den Krebszellen gekennzeichnet ist. Der in Greifswald gefundene Gendefekt liefert nun eine Erklärung für die „falsche Aktivierung“ in den Krebszellen. Weiterhin gelang es, ein intaktes Gen im Laborversuch wieder in Sezary-Syndrom-Krebszellen zu verpflanzen und das Zellwachstum dadurch deutlich zu verlangsamen. Die Arbeiten dienen als Grundlage für die Entwicklung neuer Therapiekonzepte für das Sézary-Syndrom.

Originalveröffentlichung

Meistgelesene News

Originalveröffentlichung

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Zielgenau gegen Autoimmunkrankheiten und chronische Entzündungen - Neuer Mechanismus zur Hemmung des Immunoproteasoms aufgeklärt

Neue Medikamente gegen Alzheimer in der Erprobung

Pfizer kauft Antibiotika-Geschäft von AstraZeneca

meta Meßtechnische Systeme GmbH - Dresden, Deutschland

Corona-Impfstoff von AstraZeneca kommt auf den Prüfstand - Impfstoff zählt zu den aussichtsreichen Kandidaten im Kampf gegen die Pandemie. Doch es kommt zunehmend Kritik auf

AstraZeneca stärkt mit Torrent-Deal Geschäft in Schwellenländern