Wenn das "Fagott" defekt ist

Grundlagenforschung zum Hören: CMPB-Forscher klären die Mechanismen und die Folgen eines mutierten Gens, das fürs Hören wichtig ist

Schwerhörigkeit kann viele verschiedene Ursachen haben. Die Forschung sucht mittlerweile in den tieferen Ebenen und nimmt Gene und Abläufe an Zellmembranen unter die Lupe. Dabei kommen sie den biochemischen und physiologischen Geheimnissen des Hörens - und des Nicht-mehr-Hören-Könnens immer weiter auf die Spur.

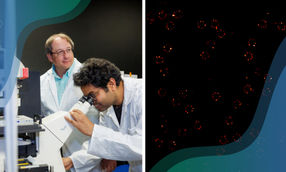

Wissenschaftler am Göttinger DFG Forschungszentrum Molekularphysiologie des Gehirns (CMPB) haben jetzt im Tierversuch einen Defekt im Innenohr untersucht, der die zeitgenaue "Übersetzung" von Höreindrücken in Nervensignale beeinträchtigt und dadurch zu einer mittelgradigen Schwerhörigkeit führt. Dafür untersuchten sie Mäuse mit einer Mutation in dem Gen für das synaptische Protein "Bassoon", englisch für das Blasinstrument "Fagott". Die Forschungen standen unter der Leitung von Professor Dr. Tobias Moser, Leiter des Innenohr-Labors in der Abteilung Hals-Nasen-Ohrenheilkunde an der Universitätsmedizin Göttingen.

An diesem kooperativen Forschungsprojekt waren zudem Wissenschaftler der Servicegruppe "Elektronenmikroskopie" von Dr. Dietmar Riedel und Wissenschaftler um Dr. Alexander Egner aus der Abteilung "NanoBiophotonik" von Prof. Dr. Stefan W. Hell am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie sowie Kollegen aus Magdeburg und den USA beteiligt.

Von Schallwellen zu elektrischen Signalen

Wirklich hören können wir nur dann, wenn Schallwellen zuvor in korrekter Weise so in elektrische Signale umgewandelt werden, dass sie unser Gehirn anschließend weiterverarbeiten kann. Im Zentrum der Umwandlung stehen eine Vielzahl kleinster akustischer Detektoren, die inneren Haarzellen im Innenohr. Diese Haarzellen nehmen mittels feiner Härchen akustische Schwingungen wahr, geben dann chemische Botenstoffe ab, woraufhin Hörnervenfasern die Hörinformation ans Gehirn übertragen. Für die Wahrnehmung von Musik und Sprache ist hierbei insbesondere die zeitliche Präzision dieser "Übersetzung" von großer Bedeutung.

In früheren Forschungsarbeiten hatten Prof. Moser und Kollegen bereits gezeigt, dass eine genetische Veränderung des "Bassoon"-Proteins zum Verlust des synaptischen Bandes führt. Dies ist eine spezielle Struktur der Synapsen (= Kontaktstellen) zwischen den Haarzellen und den nachgeschalteten Hörnerven-Fasern. Fehlt das synaptische Band, dann können die Haarzellen ihre wichtige Aufgabe der Signalübertragung zum Hörnerv nicht mehr korrekt erfüllen. Normalerweise schütten sie schnell chemische Botenstoffe in Richtung Hörnerv aus. Bei dem nun untersuchten Gendefekt ist genau diese Funktion gestört. Die Folge ist eine verminderte Weiterleitung der Hörinformation zum Hörnerv.

Welche Mechanismen führen zur Störung?

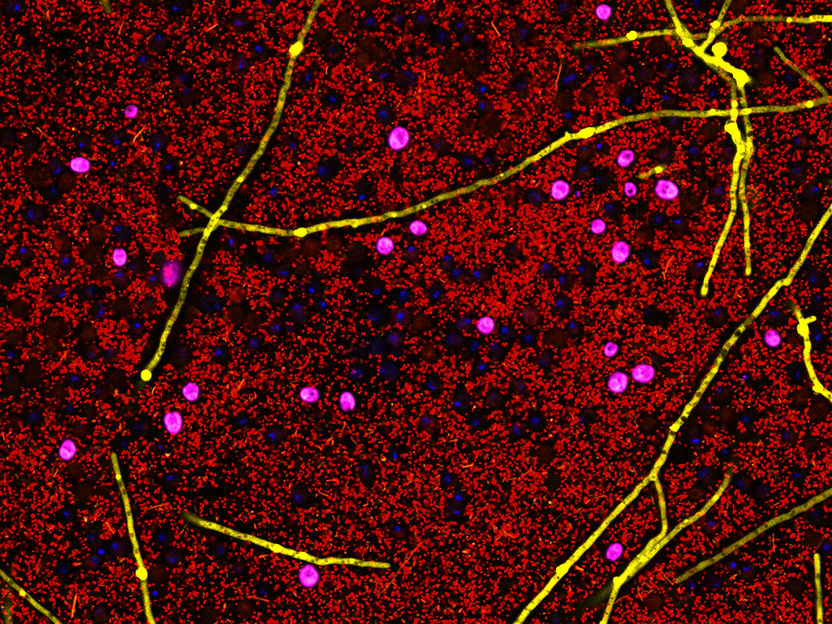

In der aktuellen Studie konnten die Forscher nun die dieser Störung zugrundeliegenden Mechanismen aufzeigen. Sie analysierten dafür im Detail die physiologischen Abläufe auf der Ebene einzelner Haarzellen und sogar einzelner Haarzellsynapsen sowie deren Struktur. Dabei fanden sie heraus, dass es an den Haarzellsynapsen weniger Kalzium-Ionenkanäle als normal gibt. Auch stehen weniger Botenstoff enthaltende Vesikel an der synaptischen Membran der Haarzellen bereit. "Zusammen bilden Ionenkanäle und Vesikel eine Art "Basis-Modul" dafür, dass die synaptische Übertragung von Haarzellen auf den Hörnerv funktionieren kann. Mehrere dieser "Module" stehen jeder Synapse normalerweise zur Verfügung. In den Mäusen mit Bassoon-Defekt ist diese Anzahl jedoch um etwa die Hälfte reduziert", sagt Dr. Thomas Frank, Erstautor der Studie und Mitarbeiter im Innenohrlabor an der Universitätsmedizin Göttingen. Zusätzlich wurden die Module nach der Vesikelfreisetzung langsamer wieder mit neuen Vesikeln gefüllt. Im Zusammenspiel führt dies zu einer Störung der zeitgenauen Umwandlung von Schallreizen in Nervensignale und letztlich einer mittelgradigen Schwerhörigkeit in den betroffenen Mäusen.

Die Studie gewährt darüber hinaus einen generellen, mechanistischen Einblick in die Struktur und Funktion von Synapsen. Prof. Moser: "Die Ergebnisse lassen die Grundlagen der synaptischen Signalübertragung im Gehirn besser verstehen, die der Funktion des höchst komplexen Hörsinns zu Grunde liegt."

Zum DFG Forschungszentrum Molekularphysiologie des Gehirns: Das seit 2002 an der Universitätsmedizin Göttingen angesiedelte DFG Forschungszentrum Molekularphysiologie des Gehirns (CMPB) hat sich das Ziel gesetzt, molekulare Prozesse und Interaktionen in Nervenzellen detailliert zu analysieren, um langfristig Therapien für psychiatrische, neurologische und neurodegenerative Erkrankungen zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Originalveröffentlichung: Frank T et al.; "Bassoon and the Synaptic Ribbon Organize Ca2+ Channels and Vesicles to Add Release Sites and Promote Refilling"; Neuron 2010

Meistgelesene News

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

miniDAWN von Wyatt Technology

Die perfekte Wahl für die Charakterisierung von Proteinen und Polymeren: das neue miniDAWN

miniDAWN – Statische Lichtstreuung (SLS) für die Bestimmung absoluter Molmassen

DAWN® von Wyatt Technology

Das Instrument für Mehrwinkel-Lichtstreuung (MALS): Das DAWN von Wyatt Technology

Weltweit führende Lichtstreu-Instrumente für die absolute Charakterisierung von Makromolekülen

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Senioren werden von der Chemie-, Pharma- und Life Science-Branche als Wirtschaftsfaktor nicht erkannt

Bakterien als schmackhafte Lösung für die globale Plastikkrise? - Bakterien verwandeln Plastikmüll in Vanillearoma

Die größten Pharmamärkte in der Übersicht - Eine Übersicht von Novumed über die 200 weltweit größten Pharmablockbuster erlaubt eine erste Marktabschätzung der wichtigsten Therapiegebiete und Indikationen

Biotech-Branche verzeichnet hohe Investments - Corona-Schub ebbt ab

Pfizer kauft für 11,6 Milliarden Dollar Migräne-Spezialisten

Cladosporium

3,3 Millionen Euro für PreOmics - High-Tech Gründerfonds und Think.Health Ventures investieren zusammen mit Business Angels

Deep Branch Biotechnology - Nottingham, Großbritannien

Bicoll und EMBL identifizieren Inhibitoren von Aurora Kinasen

Bewegung schützt vor Diabetes – aber wie?

INOKS d.o.o. - Murska Sobota, Slowenien