Der genetische Code auf der Scheckkarte

Genetische Daten für die medizinische Praxis zugänglich machen

Eine Forschungsgruppe aus Wien untersuchte, wie genetische Daten in der medizinischen Praxis zugänglich gemacht werden können, um die Wirksamkeit von Medikamenten zu verbessern.

Nicht jedes Medikament wirkt bei jedem gleich –, viele Menschen wissen das aus persönlicher Erfahrung. Oft sind genetische Unterschiede zwischen Personen für diesen Effekt verantwortlich, der bisher in der Regel hingenommen werden musste. Eine Forschungsgruppe um den biomedizinischen Informatiker Matthias Samwald von der Medizinischen Universität Wien untersuchte nun in einem vom Wissenschaftsfonds FWF finanzierten Projekt, wie bereits vorhandenes Wissen über die genetischen Faktoren zur Wirkung von Medikamenten für die medizinische Praxis aufbereitet werden kann.

„Es geht uns um personalisierte Medizin“, erklärt Samwald im Gespräch mit scilog. „Zwei Personen, die dieselbe Diagnose haben und dasselbe Medikament in derselben Dosis verschrieben bekommen, die vielleicht sogar dasselbe Gewicht und dieselbe Größe haben, reagieren darauf zum Teil ganz unterschiedlich. Die eine Person erlebt einen guten Effekt, und die andere erleidet Nebenwirkungen.“ Einer der Gründe für diese Variabilität sei die Genetik, sagt Samwald. „Unsere Hoffnung ist, dass diese individuellen Unterschiede verwendet werden können, um Therapien besser maßzuschneidern.“ Das sei bereits mit dem jetzt verfügbaren Wissen möglich: „Dazu wurde in den letzten Jahrzehnten durchaus schon einiges an Evidenz gesammelt, in der Forschung, aber auch im klinischen Fall“, erklärt der Forscher. Die Ausgangssituation ist also durchaus vielversprechend. Doch Samwald gibt zu bedenken, dass es teilweise Barrieren gibt, die eine Umsetzung in der Praxis behindern. Die zentrale Frage sei: „Wie bindet man das in bestehende Workflows ein?“

Betreffende Medikamente häufig verschrieben

Zuerst stellte sich aber die Frage, wie häufig Medikamente verschrieben werden, für die schon Daten über genetische Unterschiede in der Wirkung vorhanden sind. „Wir haben uns dazu große Datensätze von Patientinnen und Patienten angesehen, einen mit 73 Millionen Menschen in den USA und einen mit 6,8 Millionen Menschen in Österreich. Dabei zeigte sich, dass in einem Zeitraum von vier Jahren vor allem bei Menschen über 65 mehr als die Hälfte eines dieser Medikamente verschrieben bekam, 30 Prozent davon sogar drei oder noch mehr“, berichtet Samwald. Auch bei jüngeren Menschen zwischen 40 und 64 sei der Prozentsatz immer noch bei 42 Prozent.

Es erscheint daher sinnvoll, bei diesen Gruppen einen genetischen Test durchzuführen, der die für jene Medikamente relevanten Faktoren bestimmt. Solche Tests gebe es, sie müssten aber derzeit von den Betroffenen selbst finanziert werden. „Es wäre inzwischen kostengünstig möglich, mehrere Faktoren auf einmal zu testen, bei Kosten von unter 100 Euro pro Person.“ Ein Ziel des Projekts war es daher auch, genügend Daten zu sammeln, damit Krankenversicherungen sich ein Bild machen können. „Im Endeffekt kann damit Geld gespart werden“, verspricht der Forscher.

Eine App für die Arztpraxis

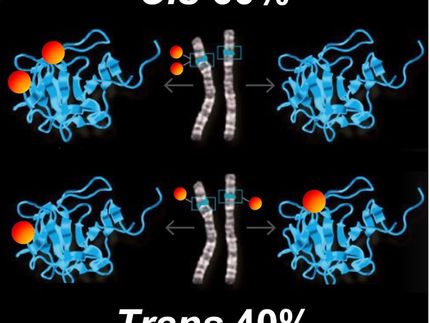

Die Daten zur Verfügung zu haben genügt aber nicht, sagt Samwald: „Die Frage ist, wie macht man sie wirklich in der medizinischen Praxis sichtbar, wo die Entscheidungen zu treffen sind. Es bringt nichts, die genetischen Rohdaten bereitzustellen, sie müssen auch klar interpretierbar sein. Das sind eigentlich Fragen, die durch gute und verbesserte Informationstechnologien beantwortet werden können.“ Es gehe also darum, Wissen, das bereits in den medizinischen Guidelines beschrieben ist, in der Praxis zur Anwendung zu bringen. Dazu wurde ein System entwickelt, das pharmakogenetisches Wissen in formalisierte Computersprachen übersetzt. Man konnte zeigen, wie damit unter anderem Widersprüche in dem zugrundeliegenden medizinischen Wissen aufgespürt und neue Schlussfolgerungen gezogen werden können. Konkret soll das über eine Handy-App passieren, die diese Daten interpretiert und eine Entscheidungshilfe bietet.

Datenschutz

Samwald und seine Gruppe haben sich dabei auch Gedanken über Datenschutz gemacht. „Gesundheitsdaten, insbesondere genetische Daten sind natürlich besonders schützenswert. Wir haben das so gelöst, dass wir den betreffenden Personen vollständige Kontrolle über ihre genetischen Daten gegeben haben.“ Die Ergebnisse des genetischen Tests wurden in komprimierter Form in einem QR-Code gespeichert – quasi ein zweidimensionaler Strichcode –, der mit herkömmlichen Handys gelesen werden kann. „So haben die Patientinnen und Patienten darüber die gleiche Kontrolle wie über den sonstigen Inhalt ihrer Brieftasche.“ Ein zentralisiertes System sei dafür nicht nötig.

EU-Projekt

Nach dem vom FWF geförderten Grundlagenprojekt werden die Forschungen nun in einem EU-Projekt weitergeführt, wo Samwalds Gruppe gemeinsam mit verschiedenen Partnern, unter anderem aus der Privatwirtschaft, versucht, die gewonnenen Erkenntnisse in einem Medizinprodukt umzusetzen, das im klinischen Betrieb getestet werden kann.