1,5 Millionen Euro EU-Forschungsgelder für das Helmholtz Zentrum München zur Untersuchung von Ziliopathien

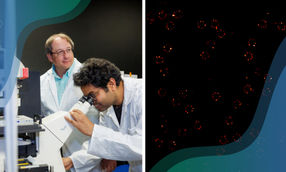

Dr. Heiko Lickert vom Helmholtz Zentrum München erhält vom Europäischen Forschungsrat (European Research Council, ERC) eine Forschungsförderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Mit dem ERC Starting Grant wird Lickert eine eigenständige Forschergruppe aufbauen, um in den nächsten fünf Jahren die Ursachen von Ziliopathien zu untersuchen. Der Funktionsverlust der körpereigenen Zilien führt zu zahlreichen Krankheitsbildern.

Zilien sind 5 bis 10 µm lange und 250 nm dicke härchenartige Zellfortsätze, die fast auf allen menschlichen oder tierischen Zellen vorkommen. Es wurde lange angenommen, dass Zilien und Geißeln ein evolutionäres Relikt darstellen und nur noch der Bewegung von Spermien oder dem Transport von Schmutzstoffen bzw. Sekreten, wie etwa im Lungenepithel, dienen. Befunde aus den letzten Jahren beweisen jedoch, dass Zilien eine zentrale Rolle bei der zellulären Signalübertragung spielen. Ein Funktionsverlust der Zilien hat meist genetische Ursachen.

In den letzten Jahren konnten über 30 Krankheiten auf Ziliendysfunktionen zurückgeführt werden. Diese Ziliopathien betreffen zahlreiche Organsysteme. Beispiele für resultierende Krankheitsbilder sind neben Entwicklungsdefekten wie polyzystischen Nieren-, Leber- und Pankreaserkrankungen, Herzdefekte und Adipositas, auch ein erhöhtes Risiko für Diabetes oder Krebs. Trotz der weitreichenden Bedeutung der Zilien sind viele Aspekte der Biologie dieser Organellen noch nicht bekannt, Fragen betreffen etwa die Regulation körpereigener Prozesse (Homeostase), die Signalübertragung zwischen Zellen oder die Organ- und Embryonalentwicklung.

"Im Rahmen des Projekts werden wir die Mechanismen untersuchen, die der Entstehung von Ziliopathien zu Grunde liegen - sowohl auf zellulärer wie auch biomolekularer Ebene", sagt Dr. Heiko Lickert, Arbeitsgruppenleiter am Institut für Stammzellforschung des Helmholtz Zentrums München. Um die Funktion der Zilie während der Embryonal- und Organentwicklung zu untersuchen, werden die Wissenschaftler relevante Gene gezielt ausschalten. "Zur Analyse der Auswirkungen verwenden wir dann modernste Technologien, unter anderem bildgebende Verfahren für Strukturen innerhalb der Zelle oder Methoden zur Identifizierung und Analyse von Proteinnetzwerken", so Lickert weiter.

Meistgelesene News

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.